BAB 17: BAYANGAN MILIK LAUT

Dermaga pagi itu penuh riuh. Suara mesin motor tempel meraung, nelayan saling teriak, dan camar menukik mencari ikan. Bau asin bercampur solar begitu pekat, membuat udara terasa padat.

Selia melangkah ringan, menenteng tas jaring berisi perlengkapan selam. Dari jauh, ia melihat Maheisa berdiri tegak di ujung papan kayu, menatap laut dengan ekspresi yang nyaris sama setiap kali: tenang, datar, seolah laut adalah sesuatu yang bisa ia baca.

“Kamu nunggu lama?” suara Selia memecah lamunannya.

Maheisa menoleh, tersenyum tipis. “Baru sebentar.”

Mereka berjalan berdampingan menuju perahu. Beberapa orang dari komunitas Selia ikut naik, menenteng tabung oksigen, pelampung, dan jaring kecil. Salah satunya, Raka—anak muda berkulit legam, selalu cerewet—langsung menyapa Maheisa.

“Bang Eisa, ikut nyebur, kan?” godanya.

Maheisa tertawa kecil, menggeleng. “Aku di atas aja. Kalian lebih ahli.”

Raka mengangkat alis ke arah Selia. “Sayang banget, Sel. Padahal cowok kayak gini cocok tuh jadi buddy diving-mu.”

Selia pura-pura tidak peduli, hanya menepuk bahu Raka sambil melangkah ke kursi belakang. Tapi dari ujung matanya, ia bisa melihat senyum tipis Maheisa—senyum yang muncul, lalu cepat hilang.

Perahu melaju, memecah permukaan air. Angin menampar wajah mereka, rambut Selia beterbangan liar.

Di tengah riuh suara mesin, Selia memperhatikan Maheisa. Lelaki itu sedikit menyipitkan mata, alisnya berkerut tipis, seolah berusaha menyaring suara. Tangannya meremas tepi bangku.

“Kamu baik-baik aja?” Selia mencondongkan tubuh agar suaranya jelas.

Maheisa menoleh, lalu tersenyum kecil. “Aku baik. Cuma... agak bising.”

Selia mengangguk, tidak menambahkan komentar. Ia tahu, kalimat singkat itu menyimpan sesuatu, tapi ia memilih menghormati.

Setibanya di titik penyelaman, Selia memimpin pengarahan. Suaranya lantang, gerakannya tegas. Anggota komunitas memperhatikan serius, termasuk Maheisa yang ikut membantu mengikat tali dan memastikan semua peralatan siap.

“Kamu beneran nggak nyebur kali ini?” tanya Selia sambil mengenakan masker.

Maheisa menggeleng. “Aku lookout dari sini.”

Selia tersenyum samar, lalu melompat ke laut. Dunia di bawah sana menyambutnya dengan sunyi yang familiar.

Dari atas perahu, Maheisa mengikuti setiap gerakan. Ia mengawasi, memastikan Selia dan timnya kembali dengan selamat. Ada sesuatu yang berbeda dalam caranya memperhatikan laut: bukan hanya penasaran, tapi seolah ia sedang belajar bahasa baru.

Sore harinya, dermaga kembali ramai. Selia muncul dari kabin perahu, rambutnya basah, wajahnya lelah tapi matanya tetap berbinar. Ia menghampiri Maheisa yang menunggu di tepi papan kayu.

“Kamu selalu kelihatan damai kalau lihat laut,” ujar Maheisa tiba-tiba.

Selia menoleh, sedikit terkejut. Ia tersenyum samar. “Mungkin karena laut nggak pernah bohong. Apa yang ada di dalamnya, ya itu adanya. Sunyi, tapi jujur.”

Maheisa mengangguk pelan. “Kayak musik, mungkin. Nada itu jujur. Bahkan hening di antaranya.”

Selia terdiam beberapa saat. Ia menatap laut yang bergelombang, lalu berkata pelan, nyaris seperti gumaman, “Tapi laut juga bisa mengambil sesuatu yang paling kamu jaga.”

Maheisa menoleh, matanya menelisik wajah Selia. “Maksudmu?”

Selia cepat menggeleng, mengubah nada suaranya. “Ah, maksudku... tabung oksigen, perahu, atau apa pun. Kalau nggak hati-hati, bisa hilang sekejap.” Ia tersenyum, tapi terlalu tipis untuk benar-benar menyembunyikan sesuatu.

Maheisa tidak mendesak. Ia hanya memperhatikan, menyimpan kata-kata itu di benaknya.

—

Mereka berjalan pulang menyusuri dermaga yang dipenuhi nelayan. Suasana ramai membuat Maheisa sesekali memperlambat langkah, memastikan Selia bicara menghadapnya agar jelas terdengar. Selia sadar, lalu menyesuaikan ritme.

Di tengah obrolan ringan, Selia menatap laut sekali lagi. Kali ini matanya lebih sendu. Ia tidak mengatakan banyak, tapi kata-katanya menggantung, “Beberapa hal... nggak pernah kembali. Apalagi kalau laut yang mengambil.”

Hening sejenak di antara mereka. Maheisa tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya berjalan di sisi Selia, menjaga jarak yang pas.

Dan mungkin, untuk pertama kalinya, Selia memberi isyarat samar bahwa di balik kekuatan dan ketenangannya, laut pernah merenggut sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan pada siapa pun.

Selia melangkah ringan, menenteng tas jaring berisi perlengkapan selam. Dari jauh, ia melihat Maheisa berdiri tegak di ujung papan kayu, menatap laut dengan ekspresi yang nyaris sama setiap kali: tenang, datar, seolah laut adalah sesuatu yang bisa ia baca.

“Kamu nunggu lama?” suara Selia memecah lamunannya.

Maheisa menoleh, tersenyum tipis. “Baru sebentar.”

Mereka berjalan berdampingan menuju perahu. Beberapa orang dari komunitas Selia ikut naik, menenteng tabung oksigen, pelampung, dan jaring kecil. Salah satunya, Raka—anak muda berkulit legam, selalu cerewet—langsung menyapa Maheisa.

“Bang Eisa, ikut nyebur, kan?” godanya.

Maheisa tertawa kecil, menggeleng. “Aku di atas aja. Kalian lebih ahli.”

Raka mengangkat alis ke arah Selia. “Sayang banget, Sel. Padahal cowok kayak gini cocok tuh jadi buddy diving-mu.”

Selia pura-pura tidak peduli, hanya menepuk bahu Raka sambil melangkah ke kursi belakang. Tapi dari ujung matanya, ia bisa melihat senyum tipis Maheisa—senyum yang muncul, lalu cepat hilang.

Perahu melaju, memecah permukaan air. Angin menampar wajah mereka, rambut Selia beterbangan liar.

Di tengah riuh suara mesin, Selia memperhatikan Maheisa. Lelaki itu sedikit menyipitkan mata, alisnya berkerut tipis, seolah berusaha menyaring suara. Tangannya meremas tepi bangku.

“Kamu baik-baik aja?” Selia mencondongkan tubuh agar suaranya jelas.

Maheisa menoleh, lalu tersenyum kecil. “Aku baik. Cuma... agak bising.”

Selia mengangguk, tidak menambahkan komentar. Ia tahu, kalimat singkat itu menyimpan sesuatu, tapi ia memilih menghormati.

Setibanya di titik penyelaman, Selia memimpin pengarahan. Suaranya lantang, gerakannya tegas. Anggota komunitas memperhatikan serius, termasuk Maheisa yang ikut membantu mengikat tali dan memastikan semua peralatan siap.

“Kamu beneran nggak nyebur kali ini?” tanya Selia sambil mengenakan masker.

Maheisa menggeleng. “Aku lookout dari sini.”

Selia tersenyum samar, lalu melompat ke laut. Dunia di bawah sana menyambutnya dengan sunyi yang familiar.

Dari atas perahu, Maheisa mengikuti setiap gerakan. Ia mengawasi, memastikan Selia dan timnya kembali dengan selamat. Ada sesuatu yang berbeda dalam caranya memperhatikan laut: bukan hanya penasaran, tapi seolah ia sedang belajar bahasa baru.

Sore harinya, dermaga kembali ramai. Selia muncul dari kabin perahu, rambutnya basah, wajahnya lelah tapi matanya tetap berbinar. Ia menghampiri Maheisa yang menunggu di tepi papan kayu.

“Kamu selalu kelihatan damai kalau lihat laut,” ujar Maheisa tiba-tiba.

Selia menoleh, sedikit terkejut. Ia tersenyum samar. “Mungkin karena laut nggak pernah bohong. Apa yang ada di dalamnya, ya itu adanya. Sunyi, tapi jujur.”

Maheisa mengangguk pelan. “Kayak musik, mungkin. Nada itu jujur. Bahkan hening di antaranya.”

Selia terdiam beberapa saat. Ia menatap laut yang bergelombang, lalu berkata pelan, nyaris seperti gumaman, “Tapi laut juga bisa mengambil sesuatu yang paling kamu jaga.”

Maheisa menoleh, matanya menelisik wajah Selia. “Maksudmu?”

Selia cepat menggeleng, mengubah nada suaranya. “Ah, maksudku... tabung oksigen, perahu, atau apa pun. Kalau nggak hati-hati, bisa hilang sekejap.” Ia tersenyum, tapi terlalu tipis untuk benar-benar menyembunyikan sesuatu.

Maheisa tidak mendesak. Ia hanya memperhatikan, menyimpan kata-kata itu di benaknya.

—

Mereka berjalan pulang menyusuri dermaga yang dipenuhi nelayan. Suasana ramai membuat Maheisa sesekali memperlambat langkah, memastikan Selia bicara menghadapnya agar jelas terdengar. Selia sadar, lalu menyesuaikan ritme.

Di tengah obrolan ringan, Selia menatap laut sekali lagi. Kali ini matanya lebih sendu. Ia tidak mengatakan banyak, tapi kata-katanya menggantung, “Beberapa hal... nggak pernah kembali. Apalagi kalau laut yang mengambil.”

Hening sejenak di antara mereka. Maheisa tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya berjalan di sisi Selia, menjaga jarak yang pas.

Dan mungkin, untuk pertama kalinya, Selia memberi isyarat samar bahwa di balik kekuatan dan ketenangannya, laut pernah merenggut sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan pada siapa pun.

Other Stories

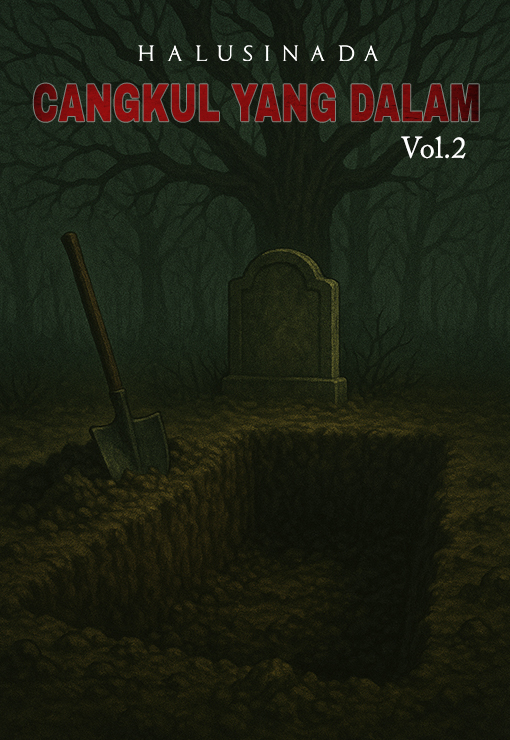

Cangkul Yang Dalam ( Halusinada )

Alya sendirian di dapur. Dia terlihat masih kesal. Matanya tertuju ke satu set pisau yang ...

Keluarga Baru

Surya masih belum bisa memaafkan ayahnya karena telah meninggalkannya sejak kecil, disaat ...

Separuh Dzarrah

Dzarrah berarti sesuatu yang kecil, namun kebaikan atau keburukan sekecil apapun jangan di ...

Bunga Untuk Istriku (21+)

Laras merasa pernikahannya dengan Rendra telah mencapai titik jenuh yang aman namun hambar ...

32 Detik

Hanya 32 detik untuk menghancurkan cinta dan hidup Kirana. Saat video pribadinya bocor, du ...

Aruna Yang Terus Bertanya

Cuplikan perjalanan waktu hidup Aruna yang selalu mempertanyakan semua hal dalam hidupnya, ...