Bab 18 – Perjalanan Ke Greatspire

Bab 18 – Perjalanan ke Greatspire

Pagi itu, matahari muncul malu-malu di balik kabut tipis Stromcoast. Kota belum sepenuhnya terbangun, tapi halaman istana sudah penuh dengan persiapan. Tiga makhluk legendaris berdiri berjajar menunggu kami—Pegasus putih bersayap indah untuk Chintya, Griffin gagah berparuh tajam untuk Fredy, dan… seekor bebek kuning sebesar kuda yang entah kenapa malah mengunyah rumput sambil ngelirik sinis ke arahku.

"Kwek."

Aku menatapnya datar. "Tenang. Aku juga nggak mau sama kamu."

Fredy tertawa sambil naik ke punggung Griffin-nya. “Udah jodoh, Yo. Bebek itu cinta matimu.”

“Lebih kayak kutukan, sih,” gumamku sambil naik. Bebekku kini punya sayap. Besar. Keren. Tapi begitu aku duduk…

“KWEK!!!”

Aku hampir jatuh. Suaranya kayak ditiup trompet saat rebutan nasi kotak.

Chintya menoleh dari atas Pegasus-nya, rambut peraknya tertiup angin pagi. “Kau yakin bisa mengendalikan bebek itu?”

“Kalau nggak bisa, setidaknya aku bisa digoreng bareng dia,” jawabku pelan.

Dan begitulah, kami bertiga terbang meninggalkan Stromcoast. Udara di atas begitu dingin dan bersih. Pegasusu Chintya meluncur anggun seperti tarian awan, Griffin Fredy menukik tajam sesekali untuk pamer manuver, dan aku? Terbang dengan bebek cerewet yang kalau belok selalu disertai “KWEK!” panjang.

“Kwek kiri!”

“Kwek kanan!”

“Kwek panic mode!”

Aku yakin dari jauh kami kelihatan kayak parade 17 Agustusan lintas dunia.

Namun di balik konyolnya perjalanan ini, ada ketegangan yang tak bisa dihindari. Greatspire bukan tempat wisata. Itu gunung yang diyakini sebagai titik jatuh naga, sekaligus pusat energi sihir paling tua di dunia ini. Banyak yang bilang, tempat itu bisa bikin manusia gila. Ada yang bilang, bisa membangkitkan jiwa naga dalam dirimu… kalau kau pembunuh naga.

Fredy sempat teriak dari atas Griffin-nya, “Eh Yo! Kalau nanti kamu berubah jadi naga, kabarin ya. Biar kita kabur duluan.”

“Kalau aku jadi naga, yang pertama aku bakar bebek ini,” balasku. Bebekku melirikku kesal. “Kwek.”

Chintya hanya tersenyum dan menatap ke depan. “Kita sebentar lagi sampai. Di balik awan itu, puncak Greatspire sudah terlihat.”

Aku menoleh. Awan-awan tebal mulai menipis, dan di kejauhan tampak siluet gunung tinggi berwarna hitam keunguan. Di pucuknya, terlihat seperti bekas ledakan besar. Tanahnya hangus, udara di sekitarnya berkilat-kilat seperti ada riak sihir mengalir di udara.

Dan… entah kenapa, bulu kudukku berdiri.

Greatspire… kami datang.

Di Ujung Tebing Greatspire

Kapal kami—yang dulunya nyangkut karena kecelakaan saat pertama kali nyebrang dunia—masih ada. Ajaibnya, kapal itu tak rusak sama sekali, hanya menggantung miring di tebing curam seperti sedang berpikir, "Aku nyerah, lanjut kalian aja."

Kami bertiga bersembunyi di dalam bangkai kapal itu. Dari celah papan kayu yang bolong, kami mengintip ke bawah.

Di dasar lembah yang menghitam bekas naga menguap jadi abu, tampak sekelompok dwarf sibuk menggali-gali tanah, mengangkat puing, dan memindai batu-batu dengan semacam alat sihir seperti detektor logam versi kuno.

Fredy berbisik, “Mereka lagi nyari batu darah naga, kan?”

“Aku juga mikir gitu,” sahutku. “Sayangnya cuma aku yang bisa lihat batunya.”

Chintya mengangguk. “Tapi kenapa mereka tahu tempatnya? Bukannya yang tahu lokasi hanya si pembunuh naga?”

Aku nyengir kecut. “Mungkin mereka lihat dari kamera langit?”

Belum sempat kami tertawa, dari kejauhan terlihat sekelompok elf berkuda muncul dari balik kabut. Langkah mereka ringan, gerakan kudanya nyaris tak bersuara. Rambut perak mereka berkibar tertiup angin gunung, dan sorot mata mereka tajam—tak seperti elf kerajaan yang bersolek, mereka ini prajurit lapangan.

Mereka mendekat ke dwarf.

Awalnya hanya berdiri berhadapan. Saling mengangguk. Saling bicara.

Lalu tiba-tiba, tanpa aba-aba, salah satu elf mencabut pedang bercahaya dari punggungnya, dan—

WUSS!!

Pertarungan pun dimulai.

Pukulan palu dwarf menghantam tanah dan BOOM! menggetarkan lembah. Sebaliknya, elf melompat lincah, menebas dengan pedang yang bersinar seperti menyedot cahaya sekitar. Duel itu memukau. Seperti film yang disetel terlalu cepat, tapi efeknya hidup.

Aku dan Fredy sampai nahan napas. Bahkan bebekku nggak “kwek” sama sekali.

Elf terlihat lebih lincah, menghindari serangan dengan gerakan akrobatik yang bikin iri pemain sirkus dunia. Tapi dwarf? Sekali palunya mendarat, bisa bikin retakan tanah sejauh sepuluh meter. Itu bukan duel biasa. Itu pertarungan dua ras yang saling curiga, atau... sama-sama ingin menguasai sesuatu.

Benar saja. Setelah terdesak, para dwarf kabur, satu per satu menghilang ke celah bebatuan.

Para elf tidak mengejar. Mereka menyebar dan mulai mencari di sekitar lokasi naga menghilang.

Chintya menyipitkan mata. “Mereka… juga mencari darah naga.”

“Berarti bukan cuma kita yang tahu soal batu itu,” gumam Fredy.

Aku menatap ke bawah, merasakan hawa dingin menyelinap ke tulang belakangku.

Kalau benar darah naga itu hanya bisa dilihat oleh orang yang membunuhnya, dan semua ras ini tetap mencoba mencarinya... artinya mereka mengincarku.

Aku menelan ludah.

“Kayaknya, mulai sekarang… kita gak bisa cuma jadi penonton lagi.”

Kilau Merah dan Rencana Diam-Diam

Dari tempat persembunyian kami di bangkai kapal yang menggantung, mataku menangkapnya—seberkas kilau merah samar memancar dari sela-sela abu di tengah-tengah para elf.

Itu darah naga.

Bentuknya seperti kristal merah yang menyala dalam diam. Tapi anehnya, mereka gak lihat.

Aku langsung memberi tahu Chintya dan Fredy. Aku tunjuk ke arah kilau itu dengan penuh semangat.

“Itu dia! Di situ! Lihat yang kayak permata merah, di dekat batu setengah tenggelam!”

Chintya memicingkan mata, Fredy bahkan sudah keluarin teropong sakunya.

“Gue gak liat apa-apa,” kata Fredy bingung.

“Aku juga enggak,” tambah Chintya sambil geleng-geleng.

“Lah, serius? Itu jelas banget!” aku menunjuk makin heboh.

Fredy mendesah. “Ya kali, bro, itu tuh emang cuma bisa dilihat lu doang. Sesuai teori: cuma pembunuhnya yang bisa lihat darah naga.”

Dan benar saja, beberapa detik kemudian, salah satu elf tunjuk tangan. Ia menunjuk seorang elf tua berjubah biru gelap, wajahnya dipenuhi tato aneh bercahaya. Ia maju ke tengah lingkaran dan mulai melakukan ritual.

Ia menanam tongkatnya ke tanah, lalu menggumamkan mantra panjang dalam bahasa yang terdengar seperti perpaduan bahasa Latin dan suara daun gugur. Sihir mulai berpendar dari tanah, melingkar seperti pusaran api kecil.

Lalu...

Kilau merah itu tiba-tiba terlihat juga oleh mereka.

Semua elf mengangguk. Beberapa bersiul pelan, kagum. Yang lain segera menyiapkan kantong sihir untuk mengambilnya.

Aku, Fredy, dan Chintya saling pandang.

“Astaga, mereka bisa ngeretas sistem ‘hanya si pembunuh yang bisa lihat’!” bisik Fredy.

“Mereka pasti pakai sihir untuk membuka penglihatan ke memori peristiwa waktu naga itu mati,” duga Chintya.

Aku menghela napas, setengah kagum, setengah waspada.

Elf tua itu mengekstrak batu darah naga dari dalam abu dengan penuh kehati-hatian, lalu membungkusnya dengan kain putih bersimbol daun dan bulan.

Fredy berbisik, “Kita gak bisa diam aja. Kalau mereka bawa itu pulang…”

“Aku tahu,” potongku. “Kita susun strategi. Kita serang mereka…”

Chintya melanjutkan, “…saat mereka pulang.”

Kami bertiga langsung setuju.

Mereka terlalu banyak untuk kami lawan langsung sekarang. Tapi saat perjalanan kembali ke hutan timur—mereka akan melewati celah sempit dan tebing. Tempat sempurna untuk penyergapan.

Aku menatap langit yang mulai temaram.

“Darah naga itu mungkin kunci semua ramalan, semua konflik. Tapi satu hal yang jelas... mereka gak boleh sampai duluan menggunakannya.”

Dan dari kejauhan, bebek terbangku berkwek pelan.

Kayaknya dia juga setuju.

Penyergapan di Celah Bulan

Celah Bulan adalah ngarai sempit di antara dua tebing batu putih tinggi, diterangi cahaya bulan yang tumpah seperti air susu. Nama yang cantik untuk lokasi baku hantam.

Kami bertiga berjongkok di balik semak-semak berlumut di atas tebing. Angin malam menggigit, tapi degup jantung kami lebih panas dari kopi kapal api.

“Jadi rencananya... Chintya serang duluan. Fredy dari udara dengan senapan ajaib itu. Aku nyelinap, culik si elf tua, dan ambil darah naga,” ulangku, memastikan.

Chintya mengangguk mantap. Ia sudah mengenakan armor ringan dari kulit naga buatan tangan para pandai besi Stromcoast. Matanya tajam seperti elang, siap terjun.

“Elf-elf itu masih hijau. Baru sekitar 300 tahunan. Lihat gerakannya masih kaku,” katanya santai sambil merenggangkan otot.

Aku mendelik. “Tiga ratus tahun itu masih muda? Chintya... umur kamu sebenernya berapa?”

Dia cuma senyum. “Rahasia wanita.”

Fredy sudah siap di atas Griffin, si burung singa pemberian Raja Arthur. Senapan berteknologi Bumi sudah dalam genggamannya. “Saya siap, tinggal kasih kode.”

Aku mengangguk.

Begitu rombongan elf masuk ke dalam celah, strategi dimulai.

DORRR!!

Ledakan api dari tangan Chintya membelah udara. Beberapa elf terpental. Ia melompat turun dari tebing, mendarat dengan dramatis seperti adegan film perjuangan. Tombaknya menyala, tubuhnya berputar seperti tarian maut.

Fredy mulai menembak dari udara, tiap tembakannya mengenai sasaran dengan presisi gila. Efek senjatanya seperti petir mini menghantam satu per satu.

Dan aku?

Aku menyusup dari sisi timur, menyelinap seperti kucing lapar masuk dapur. Elf tua si penyihir itu berjalan pelan di belakang barisan, tak menyadari bahwa aku semakin dekat.

Kain pembungkus darah naga tergantung di pinggangnya, diikat dengan tali perak bercahaya. Aku tarik napas dalam, melompat dari batu ke batu tanpa suara.

Dengan kecepatan dan jurus lama dari masa laluku sebagai copet terminal, aku langsung memelintir tubuh si penyihir, menekuk lehernya dari belakang, dan membungkamnya dengan tangan kiriku.

“Tenang, Kakek. Aku gak ambil ginjalmu, cuma... permata merah kecil ini aja.”

Kain pembungkus darah naga berhasil kuambil. Elf tua itu pingsan sebelum sempat baca mantra.

Aku segera kabur naik ke arah Chintya dan Fredy, yang sudah berhasil memukul mundur para elf.

Fredy mendarat dengan Griffin-nya, wajahnya puas. “handoyo kamu dapet?”

Aku mengangkat kain merah. “Dapet.”

Chintya menoleh padaku, wajahnya bersinar. “Bagus. Kita harus kembali ke Stromcoast sebelum malam kedua.”

Aku melihat batu merah di tanganku. Darah naga. Masih berdenyut hangat, seolah memiliki napas sendiri.

Dan aku sadar, permainan besar belum selesai. Tapi setidaknya, untuk malam ini, kami menang.

Pagi itu, matahari muncul malu-malu di balik kabut tipis Stromcoast. Kota belum sepenuhnya terbangun, tapi halaman istana sudah penuh dengan persiapan. Tiga makhluk legendaris berdiri berjajar menunggu kami—Pegasus putih bersayap indah untuk Chintya, Griffin gagah berparuh tajam untuk Fredy, dan… seekor bebek kuning sebesar kuda yang entah kenapa malah mengunyah rumput sambil ngelirik sinis ke arahku.

"Kwek."

Aku menatapnya datar. "Tenang. Aku juga nggak mau sama kamu."

Fredy tertawa sambil naik ke punggung Griffin-nya. “Udah jodoh, Yo. Bebek itu cinta matimu.”

“Lebih kayak kutukan, sih,” gumamku sambil naik. Bebekku kini punya sayap. Besar. Keren. Tapi begitu aku duduk…

“KWEK!!!”

Aku hampir jatuh. Suaranya kayak ditiup trompet saat rebutan nasi kotak.

Chintya menoleh dari atas Pegasus-nya, rambut peraknya tertiup angin pagi. “Kau yakin bisa mengendalikan bebek itu?”

“Kalau nggak bisa, setidaknya aku bisa digoreng bareng dia,” jawabku pelan.

Dan begitulah, kami bertiga terbang meninggalkan Stromcoast. Udara di atas begitu dingin dan bersih. Pegasusu Chintya meluncur anggun seperti tarian awan, Griffin Fredy menukik tajam sesekali untuk pamer manuver, dan aku? Terbang dengan bebek cerewet yang kalau belok selalu disertai “KWEK!” panjang.

“Kwek kiri!”

“Kwek kanan!”

“Kwek panic mode!”

Aku yakin dari jauh kami kelihatan kayak parade 17 Agustusan lintas dunia.

Namun di balik konyolnya perjalanan ini, ada ketegangan yang tak bisa dihindari. Greatspire bukan tempat wisata. Itu gunung yang diyakini sebagai titik jatuh naga, sekaligus pusat energi sihir paling tua di dunia ini. Banyak yang bilang, tempat itu bisa bikin manusia gila. Ada yang bilang, bisa membangkitkan jiwa naga dalam dirimu… kalau kau pembunuh naga.

Fredy sempat teriak dari atas Griffin-nya, “Eh Yo! Kalau nanti kamu berubah jadi naga, kabarin ya. Biar kita kabur duluan.”

“Kalau aku jadi naga, yang pertama aku bakar bebek ini,” balasku. Bebekku melirikku kesal. “Kwek.”

Chintya hanya tersenyum dan menatap ke depan. “Kita sebentar lagi sampai. Di balik awan itu, puncak Greatspire sudah terlihat.”

Aku menoleh. Awan-awan tebal mulai menipis, dan di kejauhan tampak siluet gunung tinggi berwarna hitam keunguan. Di pucuknya, terlihat seperti bekas ledakan besar. Tanahnya hangus, udara di sekitarnya berkilat-kilat seperti ada riak sihir mengalir di udara.

Dan… entah kenapa, bulu kudukku berdiri.

Greatspire… kami datang.

Di Ujung Tebing Greatspire

Kapal kami—yang dulunya nyangkut karena kecelakaan saat pertama kali nyebrang dunia—masih ada. Ajaibnya, kapal itu tak rusak sama sekali, hanya menggantung miring di tebing curam seperti sedang berpikir, "Aku nyerah, lanjut kalian aja."

Kami bertiga bersembunyi di dalam bangkai kapal itu. Dari celah papan kayu yang bolong, kami mengintip ke bawah.

Di dasar lembah yang menghitam bekas naga menguap jadi abu, tampak sekelompok dwarf sibuk menggali-gali tanah, mengangkat puing, dan memindai batu-batu dengan semacam alat sihir seperti detektor logam versi kuno.

Fredy berbisik, “Mereka lagi nyari batu darah naga, kan?”

“Aku juga mikir gitu,” sahutku. “Sayangnya cuma aku yang bisa lihat batunya.”

Chintya mengangguk. “Tapi kenapa mereka tahu tempatnya? Bukannya yang tahu lokasi hanya si pembunuh naga?”

Aku nyengir kecut. “Mungkin mereka lihat dari kamera langit?”

Belum sempat kami tertawa, dari kejauhan terlihat sekelompok elf berkuda muncul dari balik kabut. Langkah mereka ringan, gerakan kudanya nyaris tak bersuara. Rambut perak mereka berkibar tertiup angin gunung, dan sorot mata mereka tajam—tak seperti elf kerajaan yang bersolek, mereka ini prajurit lapangan.

Mereka mendekat ke dwarf.

Awalnya hanya berdiri berhadapan. Saling mengangguk. Saling bicara.

Lalu tiba-tiba, tanpa aba-aba, salah satu elf mencabut pedang bercahaya dari punggungnya, dan—

WUSS!!

Pertarungan pun dimulai.

Pukulan palu dwarf menghantam tanah dan BOOM! menggetarkan lembah. Sebaliknya, elf melompat lincah, menebas dengan pedang yang bersinar seperti menyedot cahaya sekitar. Duel itu memukau. Seperti film yang disetel terlalu cepat, tapi efeknya hidup.

Aku dan Fredy sampai nahan napas. Bahkan bebekku nggak “kwek” sama sekali.

Elf terlihat lebih lincah, menghindari serangan dengan gerakan akrobatik yang bikin iri pemain sirkus dunia. Tapi dwarf? Sekali palunya mendarat, bisa bikin retakan tanah sejauh sepuluh meter. Itu bukan duel biasa. Itu pertarungan dua ras yang saling curiga, atau... sama-sama ingin menguasai sesuatu.

Benar saja. Setelah terdesak, para dwarf kabur, satu per satu menghilang ke celah bebatuan.

Para elf tidak mengejar. Mereka menyebar dan mulai mencari di sekitar lokasi naga menghilang.

Chintya menyipitkan mata. “Mereka… juga mencari darah naga.”

“Berarti bukan cuma kita yang tahu soal batu itu,” gumam Fredy.

Aku menatap ke bawah, merasakan hawa dingin menyelinap ke tulang belakangku.

Kalau benar darah naga itu hanya bisa dilihat oleh orang yang membunuhnya, dan semua ras ini tetap mencoba mencarinya... artinya mereka mengincarku.

Aku menelan ludah.

“Kayaknya, mulai sekarang… kita gak bisa cuma jadi penonton lagi.”

Kilau Merah dan Rencana Diam-Diam

Dari tempat persembunyian kami di bangkai kapal yang menggantung, mataku menangkapnya—seberkas kilau merah samar memancar dari sela-sela abu di tengah-tengah para elf.

Itu darah naga.

Bentuknya seperti kristal merah yang menyala dalam diam. Tapi anehnya, mereka gak lihat.

Aku langsung memberi tahu Chintya dan Fredy. Aku tunjuk ke arah kilau itu dengan penuh semangat.

“Itu dia! Di situ! Lihat yang kayak permata merah, di dekat batu setengah tenggelam!”

Chintya memicingkan mata, Fredy bahkan sudah keluarin teropong sakunya.

“Gue gak liat apa-apa,” kata Fredy bingung.

“Aku juga enggak,” tambah Chintya sambil geleng-geleng.

“Lah, serius? Itu jelas banget!” aku menunjuk makin heboh.

Fredy mendesah. “Ya kali, bro, itu tuh emang cuma bisa dilihat lu doang. Sesuai teori: cuma pembunuhnya yang bisa lihat darah naga.”

Dan benar saja, beberapa detik kemudian, salah satu elf tunjuk tangan. Ia menunjuk seorang elf tua berjubah biru gelap, wajahnya dipenuhi tato aneh bercahaya. Ia maju ke tengah lingkaran dan mulai melakukan ritual.

Ia menanam tongkatnya ke tanah, lalu menggumamkan mantra panjang dalam bahasa yang terdengar seperti perpaduan bahasa Latin dan suara daun gugur. Sihir mulai berpendar dari tanah, melingkar seperti pusaran api kecil.

Lalu...

Kilau merah itu tiba-tiba terlihat juga oleh mereka.

Semua elf mengangguk. Beberapa bersiul pelan, kagum. Yang lain segera menyiapkan kantong sihir untuk mengambilnya.

Aku, Fredy, dan Chintya saling pandang.

“Astaga, mereka bisa ngeretas sistem ‘hanya si pembunuh yang bisa lihat’!” bisik Fredy.

“Mereka pasti pakai sihir untuk membuka penglihatan ke memori peristiwa waktu naga itu mati,” duga Chintya.

Aku menghela napas, setengah kagum, setengah waspada.

Elf tua itu mengekstrak batu darah naga dari dalam abu dengan penuh kehati-hatian, lalu membungkusnya dengan kain putih bersimbol daun dan bulan.

Fredy berbisik, “Kita gak bisa diam aja. Kalau mereka bawa itu pulang…”

“Aku tahu,” potongku. “Kita susun strategi. Kita serang mereka…”

Chintya melanjutkan, “…saat mereka pulang.”

Kami bertiga langsung setuju.

Mereka terlalu banyak untuk kami lawan langsung sekarang. Tapi saat perjalanan kembali ke hutan timur—mereka akan melewati celah sempit dan tebing. Tempat sempurna untuk penyergapan.

Aku menatap langit yang mulai temaram.

“Darah naga itu mungkin kunci semua ramalan, semua konflik. Tapi satu hal yang jelas... mereka gak boleh sampai duluan menggunakannya.”

Dan dari kejauhan, bebek terbangku berkwek pelan.

Kayaknya dia juga setuju.

Penyergapan di Celah Bulan

Celah Bulan adalah ngarai sempit di antara dua tebing batu putih tinggi, diterangi cahaya bulan yang tumpah seperti air susu. Nama yang cantik untuk lokasi baku hantam.

Kami bertiga berjongkok di balik semak-semak berlumut di atas tebing. Angin malam menggigit, tapi degup jantung kami lebih panas dari kopi kapal api.

“Jadi rencananya... Chintya serang duluan. Fredy dari udara dengan senapan ajaib itu. Aku nyelinap, culik si elf tua, dan ambil darah naga,” ulangku, memastikan.

Chintya mengangguk mantap. Ia sudah mengenakan armor ringan dari kulit naga buatan tangan para pandai besi Stromcoast. Matanya tajam seperti elang, siap terjun.

“Elf-elf itu masih hijau. Baru sekitar 300 tahunan. Lihat gerakannya masih kaku,” katanya santai sambil merenggangkan otot.

Aku mendelik. “Tiga ratus tahun itu masih muda? Chintya... umur kamu sebenernya berapa?”

Dia cuma senyum. “Rahasia wanita.”

Fredy sudah siap di atas Griffin, si burung singa pemberian Raja Arthur. Senapan berteknologi Bumi sudah dalam genggamannya. “Saya siap, tinggal kasih kode.”

Aku mengangguk.

Begitu rombongan elf masuk ke dalam celah, strategi dimulai.

DORRR!!

Ledakan api dari tangan Chintya membelah udara. Beberapa elf terpental. Ia melompat turun dari tebing, mendarat dengan dramatis seperti adegan film perjuangan. Tombaknya menyala, tubuhnya berputar seperti tarian maut.

Fredy mulai menembak dari udara, tiap tembakannya mengenai sasaran dengan presisi gila. Efek senjatanya seperti petir mini menghantam satu per satu.

Dan aku?

Aku menyusup dari sisi timur, menyelinap seperti kucing lapar masuk dapur. Elf tua si penyihir itu berjalan pelan di belakang barisan, tak menyadari bahwa aku semakin dekat.

Kain pembungkus darah naga tergantung di pinggangnya, diikat dengan tali perak bercahaya. Aku tarik napas dalam, melompat dari batu ke batu tanpa suara.

Dengan kecepatan dan jurus lama dari masa laluku sebagai copet terminal, aku langsung memelintir tubuh si penyihir, menekuk lehernya dari belakang, dan membungkamnya dengan tangan kiriku.

“Tenang, Kakek. Aku gak ambil ginjalmu, cuma... permata merah kecil ini aja.”

Kain pembungkus darah naga berhasil kuambil. Elf tua itu pingsan sebelum sempat baca mantra.

Aku segera kabur naik ke arah Chintya dan Fredy, yang sudah berhasil memukul mundur para elf.

Fredy mendarat dengan Griffin-nya, wajahnya puas. “handoyo kamu dapet?”

Aku mengangkat kain merah. “Dapet.”

Chintya menoleh padaku, wajahnya bersinar. “Bagus. Kita harus kembali ke Stromcoast sebelum malam kedua.”

Aku melihat batu merah di tanganku. Darah naga. Masih berdenyut hangat, seolah memiliki napas sendiri.

Dan aku sadar, permainan besar belum selesai. Tapi setidaknya, untuk malam ini, kami menang.

Other Stories

Buah Mangga

buah mangga enak rasanya ...

Kabinet Boneka

Seorang presiden wanita muda, karismatik di depan publik, ternyata seorang psikopat yang m ...

Keluarga Baru

Surya masih belum bisa memaafkan ayahnya karena telah meninggalkannya sejak kecil, disaat ...

Free Mind

“Free Mind” bercerita tentang cinta yang tak bisa dimiliki di dunia nyata, hanya tersi ...

Harapan Dalam Sisa Senja

Apa yang akan dalam pikiran ketika dinyatakan memiliki penyakit kronis? Ketika hidup berg ...

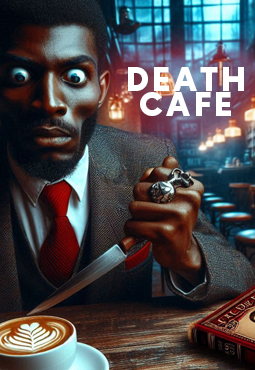

Death Cafe

Sakti tidak dapat menahan diri lagi, ia penasaran dengan death cafe yang selama ini orang- ...