Bab 6

Saras, Irina dan Yova sedang berada di lobi bioskop. Irina tampak cemas, berkali-kali melihat jam tangannya.

“Kenapa, sih?” tanya Yova.

“Enggak, enggak apa-apa kok, serius kita mau nonton film horror? Film Indonesia lagi. Enggak bisa film yang lain aja?”

“Ih, dasar penakut. Lagian elo juga nonton juga enggak sendirian ‘kan. Ada Saras dan ad ague.”

Saras datang membawa 3 tiket. Mereka langsung masuk ke dalam bioskop.

“Tuh ‘kan bener cuma kita bertiga.” keluh Irina.

“Yang nonton sih cuma kita bertiga. Yang keliatan. Yang enggak keliatan dan ikutan nonton sih banyak.”

“Ih, Saras! Apa sih, bikin serem aja deh.” pekik Irina ketakutan.

Saras menggoda Irina dan Yova. Di sekitar Saras memang banyak hantu yang juga duduk di bangku penonton.

Tiba-tiba HP Irina berbunyi. Irina melihat siapa yang menelpon dan tampak malu.

“Eh, sebentar, yah?”

Mendadak Saras mendapatkan sebersit penglihatan. Sebuah motor dalam keadaan sudah terjatuh, sebuah tangan penuh darah.

Yova melihat Saras yang tersentak kaget.

“Elo enggak apa-apa?”

“Enggak apa-apa, kok.” Saras bingung.

Irina kembali ke kursi.

“Guys, abis dari sini aku bakal dijemput sama calon pacar aku.”

“Si Dwi? Si cowok biker itu? Ih, cowok banget, ya….” celetuk Yova. Irina mengangguk bangga.

“Irina sebaiknya elo jangan pergi sama dia mala mini.” kata Saras.

“Anaknya baik kok, Ras, sweet banget lagi.”

“Pokoknya jangan deh,”

“Iya, biarin aja, Ras, sekali-sekali bikin dia seneng,” sambung Yova.

Saras terlihat khawatir.

Irina, Yova dan Saras sudah berada kembali di lobi bioskop. Dwi menjemput Irina. Begitu keduanya pergi meninggalkan Yova dan Saras, Saras menjadi khawatir.

Saras sedang di kamar sehabis mandi, sudah mengenakan piyama. Tiba-tiba penglihatan itu datang lagi. Sebuah kecelakaan motor, namun tidak bisa meliha siapa pengemudinya dan sebuah helm tergeletak.

Saras khawatir, dia melihat gantungan kunci kupu-kupu pemberian Adit.

“Aku merasa saat itu adalah fase metamorfosa diriku, kemampuan baru di dalam diriku perlahan menunjukkan wujudnya. Sebuah awal mimpi buruk.”

Saras memperhatikan handphonenya, dia menelpon Irina.

“Sekarang elo lagi ada di mana?”

“Gue lagi sama Dwi nih di mobil, kita baru mau pulang.”

“Oke, hati-hati, yah. Have fun.” Saras merasa lega.

Sehabis mendapat telepon dari Saras, mobil Dwi berhenti, mogok.

“Kenapa berhenti?” tanya Irina.

“Oh, no….” Dwi kemudian keluar dan membuka kap mobil sambil menelpon.

Dwi kembali ke Irina. “Orang rumah gue bakal ke sini, kita naik motor aja, yah. Enggak apa-apa, kan?”

Irina terdiam, kemudian mengangguk.

Saras habis mengambil minum saat penglihatan itu datang lagi, kali ini membuat Saras kaget. Dia melihat kilasan adegan kecelakaan motor, kali ini hanya ada sebuah tangan yang tampak berdarah.

Saras segera menelpon Irina.

Irina yang berada di motor mendengar suara HP, saras menelpon.

“Halo Saras, sorry gue lagi nggak bisa angkat telepon nih.”

“Elo di mana?”

“Gue lagi di motor. Udah deket komplek rumah gue kok deket jembatan. Udah, ya, bye.”

“Elo naik motor? Halo? Halo?”

Saras terus menelpon Irina sambil memakai jaket. Dia mengambil kunci motor dari dalam laci di ruang depan. Baru saja Saras mau membuka pintu depan, Lidya yang masih bangun memanggil.

“Kamu mau ke mana malam-malam begini?”

“Mah, aku harus ketemu Irina.”

“Ngapain malam-malam begini, emang besok enggak bisa?”

Laras muncul di balik tembok menyaksikan Saras dan Lidya bersitegang.

“Mah, ini emergency banget! Aku harus.”

“Se-emergency apa, sih?”

“Aduh percuma juga aku jelasin, mama enggak bakal percaya juga.”

“Maksud kamu ngomong gitu?”

“Kurang jelas di mana tadi aku ngomong?”

“Kembali ke kamar kamu. Sekarang.”

Laras melihat Saras diomeli Lidya, Lidya mengunci pintu dan membawa kuncinya pergi ke kamar meninggalkan Saras.

Laras menghampiri Saras, “Kak, aku tahu lewat mana.” Laras membuka jendela kamarnya yang berada di lantai 1. “Tapi aku ikut, ya. Kalo mama tau aku bantuin Kak Saras, pasti aku dimarahin juga.”

Saras terdiam menatap dengan cemas.

Saras setuju, mulai menggiring motor dan masih sambil menghubungi Irina, sedangkan Laras membuka gerbang.

Irina akhirnya mengangkat telepon.

“Irina, elo turun dari motor itu! Sekarang!”

“Ada apa, sih? Aku lagi sama Dwi.”

“Lo turun enggak dari motor itu sekarang.”

“Entar lagi nyampe kok. Ini udah di pengkolan warung Bu Sri. Udah, ya, bye.”

Dwi terus menginjak gas. Tiba-tiba terdengar suara klakson, ada mobil dari arah samping yang oleng, tampak mengantuk. Irina dan Dwi menoleh terkejut.

Irina dan Dwi sudah ada di pinggir jalan baru berhenti, mereka hampir kecelakaan. Keduanya tidak apa-apa, kemudian terdengar suara kecelakaan. Mereka menoleh.

Saras membonceng Laras menggunakan motor. Mereka mengebut. Tiba-tiba sebuah mobil datang dari arah depan.

Lidya masuk ke kamar Laras dan melihat jendela sudah terbuka. Kamar kosong. Lidya kesal dan segera menelpon anaknya.

HP berbunyi saat Saras dan Laras sudah terjatuh dari motor. Saras berusaha berdiri, awalnya pandangannya kabur, suara di sekitarnya mulai kembali, namun menggema. Saras tertatih berjalan.

Saras mendengar suara Laras. Dia tersadar dan berusaha mencari dengan pandangan yang masih kabur. Suara Laras semakin mendekat, dia melihat sesosok tubuh yang tergeletak.

“Laras!” Saras segera menghampiri Laras.

“Kak, kepalaku sakit. Kepalaku berdarah, ya?”

Tangan Saras memegangi kepala belakang Laras yang penuh darah. Saras menatap Laras.

“Enggak … enggak … Cuma luka kecil.”

“Aku takut, aku mau pulang.”

Laras muntah darah. Saras panik dan meminta tolong pada sekitarnya.

“Tolong … tolong saya enggak tahu harus apa. Tolong telepon ambulan.”

“Aku enggak mau dimarahin mama,” lirih Laras. “Aku enggak apa-apa. Ayo pulang aja. Aku mau pulang.”

“Ini ada yang jemput. Kita pulang, ya.”

Laras sudah mulai lemas.

“Tolong! Tolong!” Saras kembali melihat Laras. “Laras? Laras? Bangun Laras … bangun.”

Saras terus meminta tolong.

Laras tidak bisa diselamatkan.

Saras berada di pemakaman bersama Lidya, Tante Rima, Yova dan Irina, ketiga teman Laras-Ika, Dini dan Saskia-turut hadir. Di depan makam Laras, Saras memegang kotak musiknya dan meletakkan di atas peti Laras.

Malam hari ruang makan sunyi. Saras, Lidya dan Tante Rima duduk terdiam. Suara ketel air yang terdengar membuat Tante Rima segera mematikan kompor, lalu menuangkan air panas itu ke dua buah gelas, menyeduh teh untuk diberikan satu persatu ke Saras dan Lidya.

“Puas kamu sudah bunuh adikmu?” berang Lidya.

“Ini semua salah mama.”

“Kamu nyalahin Mama? Beraninya kami berkata begitu ke Mama. Mati-matian Mama kerja untuk hidupin kamu dan adikmu. Kamu tidak tahu apa yang Mama alami!”

“Aku tau persis apa yang kamu alami. Adikmu Rita mati gara-gara kamu ‘kan. Dan sekarang adikku mati gara-gara kamu.”

Lidya menampar Saras. Tante Rima yang melihat itu terkejut.

“Lidya!”

“Jangan pernah panggil saya Mama lagi. Mulai saat ini kamu bukan lagi anak saya! Saya enggak peduli kalo harus kehilangan anak saya lagi malam ini.” Lidya pergi ke kamarnya.

Tante Rima mendekati Saras yang berada di kamarnya. Dia menghela napas.

“Tante Rita lahir dengan kemampuan seperti kamu, tapi dia enggak bisa mengontrol dirinya sendiri. Mama kamu adalah orang yang paling dekat dengan Tante Rita. Tante Rita selalu mencurahkan isi hatinya ke mama kamu. Namun suatu hari Tante Rita ditemukan bunuh diri di kamarnya. Tidak ada yang mengetahui penyebabnya. Mama kamu adalah orang yang paling merasa bersalah diantara kami. Semenjak saat itu kami tidak pernah membahas lagi tentang Tante Rita.

Saras terdiam.

Setelah lulus Saras diterima kuliah di negeri orang. Hari itu Saras sedang memasukkan bajunya ke dalam koper, tidak lupa juga memasukkan foto dirinya dan Laras berdua.

“Saat itu bukan situasi yang mudah bagiku. Aku telah kehilangan sosok adik yang sangat aku sayangi dan ibu dalam waktu bersamaan.”

Di depan rumah sudah terparkir mobil Tante Rima. Saras dan Tante Rima memasukkan koper ke dalam bagasi. Lidya hanya berdiri di jendela, tidak peduli.

Tante Rima sempat melihat Lidya, kemudian pergi.

Saras dewasa yang sedang menaiki taxi termenung beberapa saat. Taksi berhenti di depan sebuah lampu merah. Dia melihat keluar jendela, sebuah pesawat terbang melintas di atasnya.

“Tujuh tahun saya mengembara di negeri orang untuk menuntut ilmu, selama tujuh tahun itu juga aku tidak pernah berbicara dengan ibu saya.”

Saras yang sudah berusia dua puluh empat tahun turun dari taksi sambil mengeluarkan koper bersama dengan Tante Rima.

“Tidak banyak yang berubah dari rumah ini, sama seperti sebelum aku pergi dulu. Termasuk Mama.”

Lidya membuka pintu rumah, wajahnya datar.

Di kamar Laras, Saras duduk di tempat tidur dengan sedih, Lidya melihat Saras di ambang pintu.

Pagi harinya Saras berjalan menuju ke arah lift melewati meja resepsionis, seorang resepsionis mengucapkan selamat pagi pada Saras, Saras membalas. Dia masuk ke dalam lift.

“Aku lebih dewasa dalam melihat kehidupan dari dua sudut pandang.”

Dalam lift Saras bertemu seorang perempuan dengan wajah yang pucat, darah mengucur dari kepala, namun masih mengenakan pakaian kantor.

“Kita tidak bisa menghindari kenyataan bahwa kita hidup berdampingan dengan mereka yang tidak terlihat.”

Saras bersikap tenang berdiri disampingnya. Wanita itu menoleh ke Saras. Saras hanya tersenyum membalas.

Sesampainya di ruang kerjanya, Saras membuka jendela, kemudian membuka lemari mengambil arsip, seorang lelaki kurus meringkuk di dalam lemari.

“Mereka yang berada di dimensi lain berusaha untuk berkomunikasi dengan kita. Namun terkadang cara mereka tidak tepat. Sehingga manusia menganggap itu sebagai ancaman.”

Saras tidak menghiraukan itu.

Seorang pasien datang ke ruang prakteknya. Laki-laki tiga puluh tahun, Billy, seorang bapak-bapak yang suka marah.

“Mereka pikir mereka bisa dengan mudah mempermainkan saya!”

“Semua pengalamanku berinteraksi dengan para arwah menjadikanku seorang pendengar yang baik dan bisa memahami sifat-sifat manusia yang tidak bisa ditebak. Memang aneh, bagaimana semesta mengatur hidupku. Namun, pada akhirnya tidak semua bisa dijelaskan dengan logika.”

Pasien berikutnya Devi, perempuan berusia empa puluh tahun yang tampak santai.

“Saya, enggak merasa apa-apa ketika saya menyakiti hewan peliharaan saya, enggak tahu kenapa.” Devi menatap Saras.

Kemudian Marcell yang berusia Sembilan belas tahun, tubuhnya kurus seperti seorang pengguna narkoba. Wajahnya kosong.

“Saya sudah berhenti memakai obat-obatan itu tapi mereka masih membenci saya.” Marcell sedih.

Pasien berikutnya seorang ibu rumah tangga bernama Ucit, tiga puluh tahun, yang tiba-tiba menangis, kemudian membuka kacamata hitamnya. Tampak lebam di area mata.

“Suamiku memukuli saya setiap kali saya membantah dia,”

Saras tersenyum sambil memegang tangan Ucit dan memeluknya.

Saras sedang berjalan di antara orang-orang pada malam hari. Tiba-tiba seorang anak kecil berusia tujuh tahun sedang menangis, Saras menghampiri anak itu, kemudian melaporkannya ke satpam. Ibu anak itu tidak lama datang sambil menangis. Saras tersenyum tipis melihat betapa ibu itu ketakutan kehilangan anaknya.

“Setiap manusia memiliki kelebihan masing-masing dan kelebihan itu akan mengantarkan mereka menjadi orang yang lebih baik, namun semua itu tergantung bagaimana orang itu mengolah dan menyikapi kelebihannya.”

Lidya sedang merapikan gudang di malam hari, sebuah kardus terjatuh, isinya baju kecil Saras. Lidya mengambil salah satu baju itu dan termenung. Teringat pada Saras yang masih berusia dua belas tahun tertidur di ruang nonton dan Lidya menyelimutinya.

Saras baru pulang, rumah sudah sepi. Saras mengambil minum di ruang makan, kemudian melihat beberapa tople kosong yang diberi label Saraswati cakes and cookies. Saras terdiam.

Saras sedang mengecek email di café, kemudian editornya menelpon menanyakan perihal buku terbarunya. Saras sedang memperhatikan layar laptop yang menampilkan cover buku bergambar kupu-kupu dengan latar gelap yang berjudul “Mereka yang Tidak Terlihat”. Nama penulisnya, Saraswati.

“Halo? Iya, aku lagi lihat desain cover bukunya. Bagus, sih, tapi kayak mood-nya jangan terlalu horror, deh, buku saya bukan buku horror.” ucap Saras ramah ke editornya.

“Aku lagi nulis chapter terakhir, minggu ini selesai. Nanti kukabari lagi, ya.”

Saras melihat ke jendela, begitu banyak orang yang lalu lalang, termasuk arwah-arwah yang berkeliaran. Saras kembali menulis.

Lidya sedang menyiapkan pancake sambil menelpon, ada tiga piring di meja.

“Saras, kamu lagi di mana?”

“Aku lagi di kafe biasa.”

“Jam berapa pulang?”

“Ini bentar lagi pulang. Kenapa, Ma?”

“Oh, ya udah.”

“Ma, maafin aku.”

“Ya, Mama tau. Udah kamu cepetan pulang.”

“Iya, Ma.”

Lidya menata meja makan, sebuah piring dengan motif kupu-kupu tertata rapi. Dia tersenyum.

Saras yang tadi sedang menulis tiba-tiba mendapat telepon dari ibunya kebingung atas apa yang baru saja terjadi.

Siang itu langit tampak cerah, trotoar ramai, berbagai golongan usia berada di jalan. Pekerja kantoran, mahasiswa, anak sekolah dan warga biasa tampak mengejar waktu. Langkah mereka dinamis.

Saras berpenampilan casual, rambut diikat ke belakang dengan simple, salah satu tangannya menyandang sebuah tas dan tangan satu lagi membawa sebuah master copy buku yang ditulisnya.

Saras berjalan di antara pejalan kaki lainnya. Kemudian, seorang pria misterius menyenggol Saras, dia sempat berhenti melihat pria misterius itu yang tampak gugup berjalan sambil melihat sekelilingnya. Mulut Pria Misterius itu seperti komat-kamit.

Saras berhenti menatap pria misterius itu, kemudian pria itu menoleh ke Saras. Pria itu mengeluarkan sebuah tombol.

Lidya sedang membuat pancake, sebuah pancake hampir jadi ada di atas pan. Lidya kemudian melihat berita di TV tentang bom bunuh diri yang diduga teroris.

Lidya lemas dan segera menelpon Saras dengan cemas. Tidak terdengar nada sambung.

Saras terdiam di dalam taksi beberapa saat.

“Nama saya Saraswati, saya meninggal di usia dua puluh empat tahun. Kehidupan manusia memiliki batas, jiwa pada akhirnya akan meninggalkan raga namun kenangan akan menetap dibenak orang-orang yang kita cintai.”

Taksi berhenti di depan rumah Saras, dia turun dan hendak membayar namun taksi sudah tidak ada.

Dia masuk ke ruang tamu. Di sana sudah banyak orang berpakaian hitam. Saras melihat orang-orang terdekatnya berkumpul. Ada Yova, Irina dan Dwi, Pak Tono, Ibu Guru waktu SMA, Dayu, Citra dan Bu Nining. Tante Rima sibuk membawakan makanan ringan untuk para tamu.

“Hari ini adalah empat puluh hari setelah kematianku. Hari terakhir saya bisa melihat mereka.”

Saras melihat Lidya sedang mencuci piring di westafel. Wajahnya sembab, tatapannya kosong.

“Maafin mama,” lirih Lidya.

“Mereka yang telah meninggal tidak pernah meninggalkan kita. Tak terdengar, tak terlihat tapi selalu bersama.”

Lidya menangis.

Other Stories

Srikandi

Iptu Yanti, anggota Polwan yang masih lajang dan cantik, bertugas di Satuan Reskrim. Bersa ...

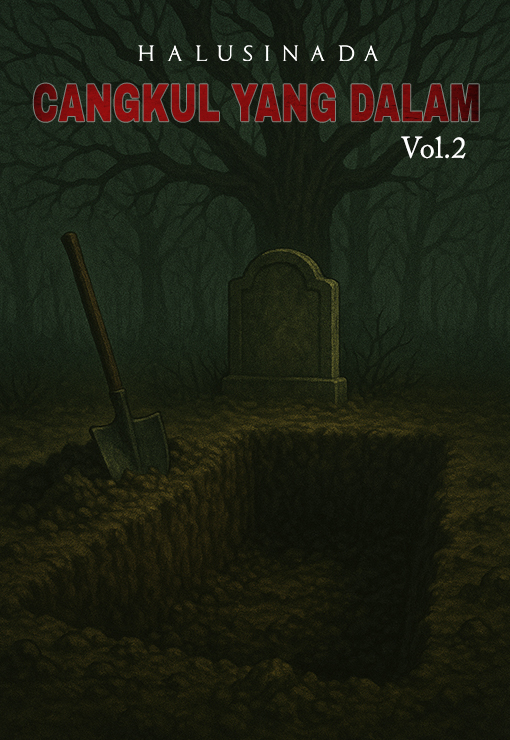

Cangkul Yang Dalam ( Halusinada )

Alya sendirian di dapur. Dia terlihat masih kesal. Matanya tertuju ke satu set pisau yang ...

Melodi Nada

Dua gadis kakak beradik dari sebuah desa yang memiliki mimpi tampil dipanggung impian. Mer ...

Bungkusan Rindu

Setelah kehilangan suami tercintanya karena ganasnya gelombang laut, Anara kembali menerim ...

Sweet Haunt

Di sebuah rumah kos tua penuh mitos, seorang mahasiswi pendiam tanpa sengaja berbagi kamar ...

Kala Kisah Menjadi Cahaya

seorang anak bernama Kala Putri Senja, ia anak yatim piatu sejak bayi dan dibesarkan oleh ...