BABAK II BUKU TANPA NAMA

Ketika Pertanyaan Lebih Jujur dari Jawaban

Perpustakaan tempat Irna bekerja adalah ruang yang nyaris tidak berubah oleh waktu. Rak-rak kayu tua berdiri seperti saksi bisu dari pikiran-pikiran yang pernah hidup, lalu ditinggalkan. Debu menempel bukan hanya pada buku, tetapi juga pada keheningan—keheningan yang tidak kosong, melainkan padat oleh makna yang belum disentuh.

Irna mencintai tempat itu sejak lama, bahkan sebelum ia menyadari bahwa kecintaannya bukan semata pada buku, melainkan pada jarak aman yang ditawarkan perpustakaan: jarak dari tuntutan dunia, dari hiruk-pikuk relasi, dari kewajiban untuk selalu hadir sebagai seseorang bagi orang lain.

Di sini, ia hanya penjaga. Bukan pusat perhatian. Bukan objek harapan.

Pada suatu siang yang biasa—terlalu biasa untuk disebut istimewa—Irna menemukan buku itu.

Letaknya tidak lazim. Bukan di rak filsafat, bukan di bagian sastra, bukan pula di kategori psikologi populer yang sering dipinjam mahasiswa. Buku itu terselip di antara dua jilid ensiklopedia usang, seolah sengaja disembunyikan. Sampulnya polos, tanpa gambar, tanpa nama penulis. Judulnya dicetak kecil, nyaris malu-malu: Sejati.

Irna tidak langsung membukanya. Ada sesuatu yang menahannya—perasaan ganjil, seperti ketika seseorang memanggil namamu tanpa suara. Ia menimbang buku itu di tangannya, merasakan berat yang tidak wajar untuk ukurannya. Bukan berat fisik, melainkan berat makna yang belum ia kenal.

Di halaman pertama, tidak ada pengantar. Tidak ada niat menjelaskan. Hanya satu kalimat pendek:

Jika kau kehilangan dirimu ketika mencintai, siapa yang sebenarnya kau cintai?

Irna menutup buku itu perlahan.

Ia merasa ditatap.

Hari-hari berikutnya, Irna membaca buku itu sedikit demi sedikit, seolah takut jika ia terlalu cepat menyerap isinya, sesuatu dalam dirinya akan runtuh. Buku itu memang tidak menawarkan solusi. Tidak ada kalimat motivasional. Tidak ada panduan mencintai dengan “benar”. Yang ada hanya pertanyaan—dingin, tajam, dan jujur dengan cara yang tidak sopan.

Apakah kau mencintai karena ingin memberi, atau karena ingin diisi?

Apakah kehadiran orang lain membuatmu utuh, atau sekadar lupa bahwa kau retak?

Siapa dirimu, sebelum cinta menamai dirimu sebagai “kita”?

Pertanyaan-pertanyaan itu bekerja seperti cermin yang menolak memantulkan wajah, tetapi memantulkan luka.

Irna mulai membawa buku itu ke mana-mana—bukan secara fisik, melainkan dalam pikirannya. Saat ia menyusun buku di rak, ia teringat satu pertanyaan. Saat ia melihat pengunjung datang berpasangan, ia teringat pertanyaan lain. Buku itu menyusup ke dalam kesehariannya, membongkar rutinitas yang selama ini ia gunakan untuk menenangkan diri.

Ia mulai curiga: apakah buku ini ditulis untuknya?

Kecurigaan itu bukan bentuk keangkuhan, melainkan kegelisahan. Irna tidak percaya pada kebetulan yang terlalu tepat. Ada bagian-bagian dalam buku itu yang terasa terlalu personal, seolah penulisnya tahu bagaimana Irna mencintai—dengan cara yang berlebihan, dengan kecemasan yang rapi disembunyikan.

Ia membaca satu halaman yang membuat napasnya tertahan:

Ada orang-orang yang mencintai bukan karena ingin bersama, tetapi karena tidak tahu cara sendirian.

Irna teringat semua momen ketika ia bertahan dalam relasi yang melelahkan. Semua kompromi yang ia sebut dewasa, padahal sesungguhnya adalah bentuk ketakutan. Ia tidak pernah benar-benar bertanya pada dirinya sendiri apakah ia bahagia. Yang ia tanyakan hanya satu: apakah ia masih dibutuhkan.

Perlahan, Irna mulai mencatat kesamaan antara isi buku dan hidupnya. Pola yang berulang muncul dengan jelas: ia selalu mendefinisikan dirinya melalui mata orang lain. Saat dicintai, ia merasa ada. Saat ditinggalkan, ia merasa lenyap. Seolah keberadaannya bersyarat—bergantung pada siapa yang memilihnya.

Buku Sejati tidak menuduh. Itu yang membuatnya kejam. Ia hanya bertanya, dan membiarkan Irna tenggelam dalam jawabannya sendiri.

Di sela-sela jam kerja, Irna mengamati pengunjung dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi melihat mereka sebagai individu terpisah, melainkan sebagai relasi yang sedang berlangsung. Ia memperhatikan siapa yang berbicara lebih banyak, siapa yang lebih sering diam. Siapa yang menunggu, siapa yang ditunggu. Siapa yang tampak utuh, siapa yang tampak mengecil.

Ia bertanya dalam hati: berapa banyak dari mereka yang mengenal dirinya sendiri tanpa pasangan di sampingnya?

Eksistensialisme yang selama ini hanya ia dengar sebagai istilah akademik, kini menjelma pengalaman yang hidup. Pertanyaan “siapa aku tanpa orang lain?” tidak lagi abstrak. Pertanyaan itu terasa seperti tanah yang bergeser di bawah kakinya. Jika selama ini ia hidup sebagai bagian dari “kita”, lalu siapa “aku” ketika “kita” itu runtuh?

Irna mulai merasa terancam oleh kesadarannya sendiri. Ada malam-malam ketika ia ingin menutup buku itu selamanya, mengembalikannya ke rak, dan berpura-pura tidak pernah menemukannya. Hidup sebelum buku itu terasa lebih sederhana—lebih tumpul, tetapi juga lebih aman.

Namun ada bagian dalam dirinya yang tidak ingin kembali.

Ia menyadari bahwa selama ini ia mencintai dengan cara yang membuatnya hilang, lalu berharap orang lain mengembalikannya dalam bentuk perhatian. Buku itu memaksanya melihat bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengembalikan sesuatu yang tidak pernah ia jaga sendiri.

Pada suatu sore, Irna menemukan satu kalimat yang membuatnya menutup buku dengan tangan gemetar:

Jika kau merasa terbaca oleh pertanyaan-pertanyaan ini, bukan karena aku mengenalmu,

melainkan karena kau akhirnya mulai membaca dirimu sendiri.

Di situlah misteri buku itu beralih bentuk.

Irna berhenti memikirkan siapa penulisnya. Ia berhenti mencari alasan keberadaannya. Ia mulai memahami bahwa yang membuat buku itu terasa personal bukanlah niat penulis, melainkan kesiapan pembaca. Buku itu tidak memilih Irna. Irna yang, entah bagaimana, telah sampai pada titik di mana pertanyaan-pertanyaan itu tidak lagi bisa ia abaikan.

Kesadaran itu menakutkan sekaligus membebaskan.

Ia belum menemukan jawaban. Bahkan, semakin ia membaca, semakin ia sadar bahwa jawaban mungkin bukan tujuan. Yang selama ini ia hindari justru proses bertanya—karena bertanya berarti meragukan fondasi hidup yang telah ia bangun bertahun-tahun.

Babak ini dalam hidup Irna bukan tentang pencerahan, melainkan tentang keguncangan. Tentang runtuhnya keyakinan lama bahwa cinta adalah penopang identitas. Tentang munculnya kesadaran pahit bahwa selama ini ia hidup dengan meminjam makna dari orang lain.

Buku Sejati tetap berada di perpustakaan. Tidak berpindah tempat. Tidak dipinjam siapa pun selain Irna. Namun fungsinya telah berubah. Ia bukan lagi benda misterius, melainkan pemicu—pemicu konflik batin yang tidak bisa lagi ditunda.

Irna tahu, setelah ini, ia tidak akan bisa mencintai dengan cara yang sama.

Pertanyaan-pertanyaan itu telah bersarang terlalu dalam. Dan meski ia belum tahu siapa dirinya tanpa orang lain, satu hal mulai terasa jelas:

Jika ia tidak berani mengenal dirinya sendiri, maka apa pun yang ia sebut cinta hanya akan menjadi pelarian yang indah—dan sementara

Perpustakaan tempat Irna bekerja adalah ruang yang nyaris tidak berubah oleh waktu. Rak-rak kayu tua berdiri seperti saksi bisu dari pikiran-pikiran yang pernah hidup, lalu ditinggalkan. Debu menempel bukan hanya pada buku, tetapi juga pada keheningan—keheningan yang tidak kosong, melainkan padat oleh makna yang belum disentuh.

Irna mencintai tempat itu sejak lama, bahkan sebelum ia menyadari bahwa kecintaannya bukan semata pada buku, melainkan pada jarak aman yang ditawarkan perpustakaan: jarak dari tuntutan dunia, dari hiruk-pikuk relasi, dari kewajiban untuk selalu hadir sebagai seseorang bagi orang lain.

Di sini, ia hanya penjaga. Bukan pusat perhatian. Bukan objek harapan.

Pada suatu siang yang biasa—terlalu biasa untuk disebut istimewa—Irna menemukan buku itu.

Letaknya tidak lazim. Bukan di rak filsafat, bukan di bagian sastra, bukan pula di kategori psikologi populer yang sering dipinjam mahasiswa. Buku itu terselip di antara dua jilid ensiklopedia usang, seolah sengaja disembunyikan. Sampulnya polos, tanpa gambar, tanpa nama penulis. Judulnya dicetak kecil, nyaris malu-malu: Sejati.

Irna tidak langsung membukanya. Ada sesuatu yang menahannya—perasaan ganjil, seperti ketika seseorang memanggil namamu tanpa suara. Ia menimbang buku itu di tangannya, merasakan berat yang tidak wajar untuk ukurannya. Bukan berat fisik, melainkan berat makna yang belum ia kenal.

Di halaman pertama, tidak ada pengantar. Tidak ada niat menjelaskan. Hanya satu kalimat pendek:

Jika kau kehilangan dirimu ketika mencintai, siapa yang sebenarnya kau cintai?

Irna menutup buku itu perlahan.

Ia merasa ditatap.

Hari-hari berikutnya, Irna membaca buku itu sedikit demi sedikit, seolah takut jika ia terlalu cepat menyerap isinya, sesuatu dalam dirinya akan runtuh. Buku itu memang tidak menawarkan solusi. Tidak ada kalimat motivasional. Tidak ada panduan mencintai dengan “benar”. Yang ada hanya pertanyaan—dingin, tajam, dan jujur dengan cara yang tidak sopan.

Apakah kau mencintai karena ingin memberi, atau karena ingin diisi?

Apakah kehadiran orang lain membuatmu utuh, atau sekadar lupa bahwa kau retak?

Siapa dirimu, sebelum cinta menamai dirimu sebagai “kita”?

Pertanyaan-pertanyaan itu bekerja seperti cermin yang menolak memantulkan wajah, tetapi memantulkan luka.

Irna mulai membawa buku itu ke mana-mana—bukan secara fisik, melainkan dalam pikirannya. Saat ia menyusun buku di rak, ia teringat satu pertanyaan. Saat ia melihat pengunjung datang berpasangan, ia teringat pertanyaan lain. Buku itu menyusup ke dalam kesehariannya, membongkar rutinitas yang selama ini ia gunakan untuk menenangkan diri.

Ia mulai curiga: apakah buku ini ditulis untuknya?

Kecurigaan itu bukan bentuk keangkuhan, melainkan kegelisahan. Irna tidak percaya pada kebetulan yang terlalu tepat. Ada bagian-bagian dalam buku itu yang terasa terlalu personal, seolah penulisnya tahu bagaimana Irna mencintai—dengan cara yang berlebihan, dengan kecemasan yang rapi disembunyikan.

Ia membaca satu halaman yang membuat napasnya tertahan:

Ada orang-orang yang mencintai bukan karena ingin bersama, tetapi karena tidak tahu cara sendirian.

Irna teringat semua momen ketika ia bertahan dalam relasi yang melelahkan. Semua kompromi yang ia sebut dewasa, padahal sesungguhnya adalah bentuk ketakutan. Ia tidak pernah benar-benar bertanya pada dirinya sendiri apakah ia bahagia. Yang ia tanyakan hanya satu: apakah ia masih dibutuhkan.

Perlahan, Irna mulai mencatat kesamaan antara isi buku dan hidupnya. Pola yang berulang muncul dengan jelas: ia selalu mendefinisikan dirinya melalui mata orang lain. Saat dicintai, ia merasa ada. Saat ditinggalkan, ia merasa lenyap. Seolah keberadaannya bersyarat—bergantung pada siapa yang memilihnya.

Buku Sejati tidak menuduh. Itu yang membuatnya kejam. Ia hanya bertanya, dan membiarkan Irna tenggelam dalam jawabannya sendiri.

Di sela-sela jam kerja, Irna mengamati pengunjung dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi melihat mereka sebagai individu terpisah, melainkan sebagai relasi yang sedang berlangsung. Ia memperhatikan siapa yang berbicara lebih banyak, siapa yang lebih sering diam. Siapa yang menunggu, siapa yang ditunggu. Siapa yang tampak utuh, siapa yang tampak mengecil.

Ia bertanya dalam hati: berapa banyak dari mereka yang mengenal dirinya sendiri tanpa pasangan di sampingnya?

Eksistensialisme yang selama ini hanya ia dengar sebagai istilah akademik, kini menjelma pengalaman yang hidup. Pertanyaan “siapa aku tanpa orang lain?” tidak lagi abstrak. Pertanyaan itu terasa seperti tanah yang bergeser di bawah kakinya. Jika selama ini ia hidup sebagai bagian dari “kita”, lalu siapa “aku” ketika “kita” itu runtuh?

Irna mulai merasa terancam oleh kesadarannya sendiri. Ada malam-malam ketika ia ingin menutup buku itu selamanya, mengembalikannya ke rak, dan berpura-pura tidak pernah menemukannya. Hidup sebelum buku itu terasa lebih sederhana—lebih tumpul, tetapi juga lebih aman.

Namun ada bagian dalam dirinya yang tidak ingin kembali.

Ia menyadari bahwa selama ini ia mencintai dengan cara yang membuatnya hilang, lalu berharap orang lain mengembalikannya dalam bentuk perhatian. Buku itu memaksanya melihat bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengembalikan sesuatu yang tidak pernah ia jaga sendiri.

Pada suatu sore, Irna menemukan satu kalimat yang membuatnya menutup buku dengan tangan gemetar:

Jika kau merasa terbaca oleh pertanyaan-pertanyaan ini, bukan karena aku mengenalmu,

melainkan karena kau akhirnya mulai membaca dirimu sendiri.

Di situlah misteri buku itu beralih bentuk.

Irna berhenti memikirkan siapa penulisnya. Ia berhenti mencari alasan keberadaannya. Ia mulai memahami bahwa yang membuat buku itu terasa personal bukanlah niat penulis, melainkan kesiapan pembaca. Buku itu tidak memilih Irna. Irna yang, entah bagaimana, telah sampai pada titik di mana pertanyaan-pertanyaan itu tidak lagi bisa ia abaikan.

Kesadaran itu menakutkan sekaligus membebaskan.

Ia belum menemukan jawaban. Bahkan, semakin ia membaca, semakin ia sadar bahwa jawaban mungkin bukan tujuan. Yang selama ini ia hindari justru proses bertanya—karena bertanya berarti meragukan fondasi hidup yang telah ia bangun bertahun-tahun.

Babak ini dalam hidup Irna bukan tentang pencerahan, melainkan tentang keguncangan. Tentang runtuhnya keyakinan lama bahwa cinta adalah penopang identitas. Tentang munculnya kesadaran pahit bahwa selama ini ia hidup dengan meminjam makna dari orang lain.

Buku Sejati tetap berada di perpustakaan. Tidak berpindah tempat. Tidak dipinjam siapa pun selain Irna. Namun fungsinya telah berubah. Ia bukan lagi benda misterius, melainkan pemicu—pemicu konflik batin yang tidak bisa lagi ditunda.

Irna tahu, setelah ini, ia tidak akan bisa mencintai dengan cara yang sama.

Pertanyaan-pertanyaan itu telah bersarang terlalu dalam. Dan meski ia belum tahu siapa dirinya tanpa orang lain, satu hal mulai terasa jelas:

Jika ia tidak berani mengenal dirinya sendiri, maka apa pun yang ia sebut cinta hanya akan menjadi pelarian yang indah—dan sementara

Other Stories

Mendua

Dita berlari menjauh, berharap semua hanya mimpi. Nyatanya, Gama yang ia cintai telah mend ...

Wajah Tak Dikenal

Ketika Mahesa mengungkapkan bahwa ia mengidap prosopagnosia, ketidakmampuan mengenali waja ...

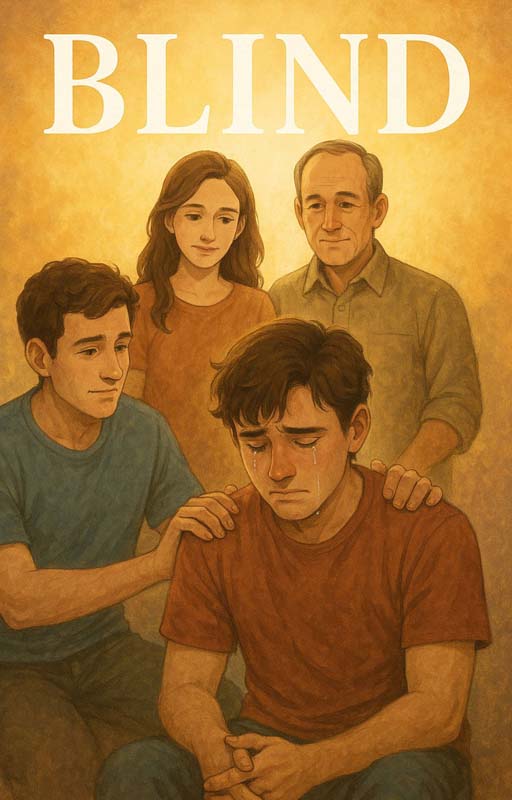

Blind

Ketika dunia gelap, seorang hampir kehilangan harapan. Tapi di tengah kegelapan, cinta dar ...

Air Susu Dibalas Madu

Nawasena adalah anak dari keluarga yang miskin. Ia memiliki cita-cita yang menurut orang-o ...

Cinta Bukan Ramalan Bintang

Valen sadar Narian tidak pernah menganggap dirinya lebih selain sahabat, setahun kedekat ...

Melinda Dan Dunianya Yang Hilang

Melinda seorang gadis biasa menjalani hari-hari seperti biasa, hingga pada suatu saat ia b ...