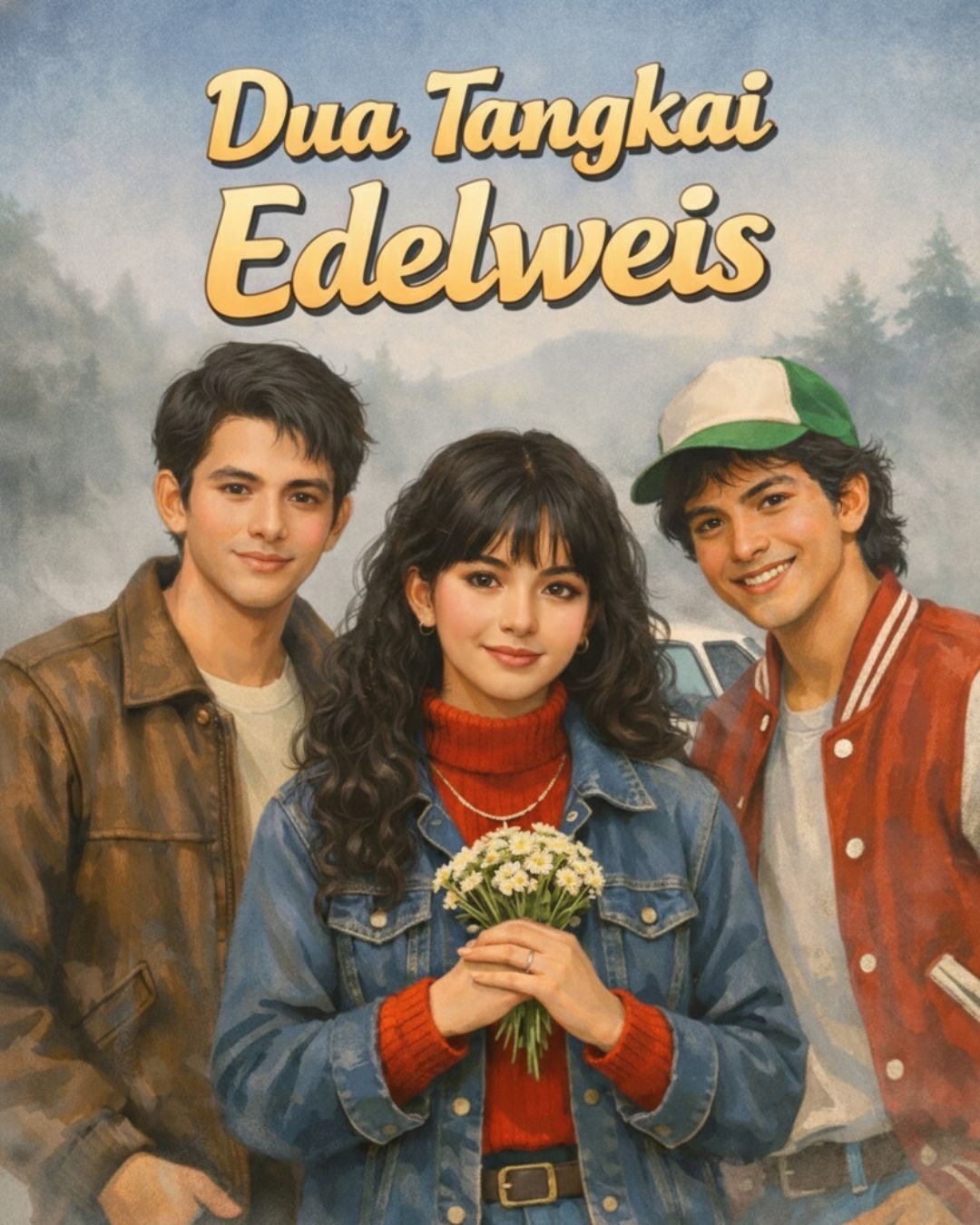

TELEPON DARI CIANJUR

Beberapa bulan setelah Bagas dan keluarganya pulang ke Cianjur, hidup Rani kembali dipenuhi rutinitas.

Ia sudah duduk di bangku SMA.

Hari-harinya padat: sekolah, latihan, rapat, lomba, tugas, dan ekskul yang membuat waktunya terasa selalu kurang.

Ia jarang memikirkan Cianjur.

Bukan karena lupa—

tapi karena hidupnya terlalu ramai untuk memberi ruang pada satu kota kecil yang pernah begitu sunyi di hatinya.

Sore itu, hujan turun tipis di Cirebon.

Rani sedang mengerjakan tugas di kamar ketika telepon rumah berdering.

“Ibu!” panggil Ayah dari ruang tengah.

Ibu mengangkat.

Rani mendengar suara lirih Ibu dari balik pintu.

“Iya, Neng…”

“Iya…”

“Ya Allah…”

Ada jeda panjang.

Lalu langkah kaki Ibu mendekat ke kamar Rani.

“Ran…”

Nada itu membuat Rani berdiri.

“Ada apa, Bu?”

Ibu menatapnya. Matanya basah.

“Itu Bi Nadin.”

Rani menelan ludah.

“Kinkin… meninggal.”

Rani seperti tak mengerti arti kata itu.

“Meninggal?”

Ibu mengangguk pelan.

“Kata Bi Nadin, Kinkin kena demam berdarah. Telat dibawa ke rumah sakit… karena nggak punya cukup biaya.”

Kalimat itu seperti palu.

Dada Rani sesak.

Ia mundur selangkah, lalu duduk di tepi ranjang.

Dunia terasa terlalu sunyi.

Tanpa suara, Rani masuk ke lemari.

Menarik jaketnya.

Dan menemukan edelweis itu.

Ia memeluknya.

Dan tangisnya pecah.

Tangis yang selama ini ia simpan—tentang Cianjur, tentang Kinkin, tentang pagi berkabut dan janji kecil.

Dalam pelukan bunga kering itu, Rani belajar satu hal yang paling berat:

ikhlas.

Bukan karena ia siap,

tapi karena hidup memaksanya.

Ia sudah duduk di bangku SMA.

Hari-harinya padat: sekolah, latihan, rapat, lomba, tugas, dan ekskul yang membuat waktunya terasa selalu kurang.

Ia jarang memikirkan Cianjur.

Bukan karena lupa—

tapi karena hidupnya terlalu ramai untuk memberi ruang pada satu kota kecil yang pernah begitu sunyi di hatinya.

Sore itu, hujan turun tipis di Cirebon.

Rani sedang mengerjakan tugas di kamar ketika telepon rumah berdering.

“Ibu!” panggil Ayah dari ruang tengah.

Ibu mengangkat.

Rani mendengar suara lirih Ibu dari balik pintu.

“Iya, Neng…”

“Iya…”

“Ya Allah…”

Ada jeda panjang.

Lalu langkah kaki Ibu mendekat ke kamar Rani.

“Ran…”

Nada itu membuat Rani berdiri.

“Ada apa, Bu?”

Ibu menatapnya. Matanya basah.

“Itu Bi Nadin.”

Rani menelan ludah.

“Kinkin… meninggal.”

Rani seperti tak mengerti arti kata itu.

“Meninggal?”

Ibu mengangguk pelan.

“Kata Bi Nadin, Kinkin kena demam berdarah. Telat dibawa ke rumah sakit… karena nggak punya cukup biaya.”

Kalimat itu seperti palu.

Dada Rani sesak.

Ia mundur selangkah, lalu duduk di tepi ranjang.

Dunia terasa terlalu sunyi.

Tanpa suara, Rani masuk ke lemari.

Menarik jaketnya.

Dan menemukan edelweis itu.

Ia memeluknya.

Dan tangisnya pecah.

Tangis yang selama ini ia simpan—tentang Cianjur, tentang Kinkin, tentang pagi berkabut dan janji kecil.

Dalam pelukan bunga kering itu, Rani belajar satu hal yang paling berat:

ikhlas.

Bukan karena ia siap,

tapi karena hidup memaksanya.

Other Stories

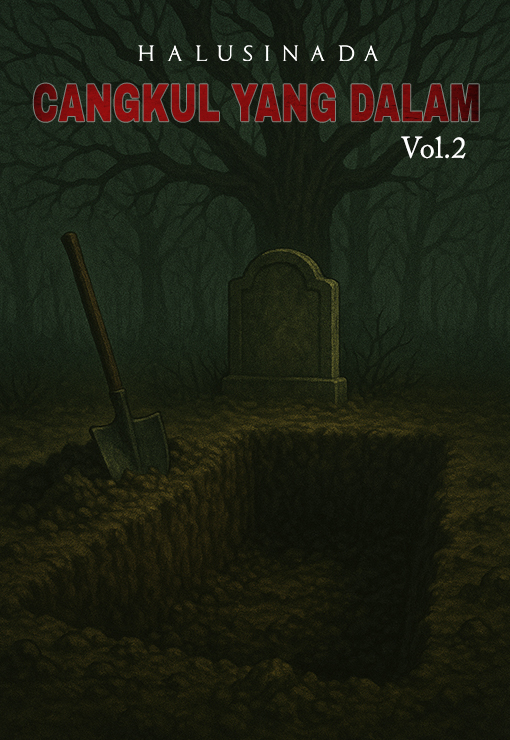

Cangkul Yang Dalam ( Halusinada )

Alya sendirian di dapur. Dia terlihat masih kesal. Matanya tertuju ke satu set pisau yang ...

Bu Guru Dan Mantan Murid

Salsa, guru yang terjebak pernikahan dingin, tergoda perhatian mantan muridnya, Anton. Per ...

Romance Reloaded

Luna, gadis miskin jenius di dunia FPS, mendadak viral setelah aksi no-scope gila di turna ...

Puzzle

Ros yatim piatu sejak 14 tahun, lalu menikah di usia 22 tapi sering mendapat kekerasan hin ...

Bisikan Lada

Tiga pemuda nekat melanggar larangan sesepuh demi membuktikan mitos, namun justru mengalam ...

Setinggi Awan

Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Awan tumbuh dengan mimpi besar. Ia i ...