2003

Pukul 5.30 pagi.

Tin… tin… tin…

Klakson mobil Ayah memecah udara. Ayah sudah duduk di balik kemudi, menunggu anak keduanya, Nala, untuk berangkat sekolah.

Mila dan Gala sudah lebih dulu di dalam mobil. Mama juga ada. Ritual pagi ini tak pernah berubah: seluruh keluarga harus berangkat bersama. Berlima. Berdesakan.

“Ayo dong! Sudah siang! Jalanan macet, nanti terlambat!” suara Ayah lantang dari luar. Klakson kembali dibunyikan.

Nala heran. Kenapa tetangga tidak pernah komplain, ya? Kalau ada yang protes, mungkin ia—anak kelas 4 SD yang hobi pura-pura sakit tak perlu diteror klakson setiap pagi.

Di dalam rumah, Mbak Siti sedang mengikatkan tali sepatu Nala. Asisten rumah tangga yang sudah lima tahun bekerja di keluarga mereka.

Ayam goreng buatannya adalah yang terenak di dunia.

“Telat lagi hari ini, Nala,” kata Mbak Siti sambil merapikan pita tali sepatu.

“Sekolahnya masuk jam tujuh setengah. Kan dekat, Mbak,” gerutu Nala.

Setelah sepatunya rapi, Nala bangkit dan berjalan malas menuju mobil. Pagar sudah terbuka. Mobil kuda biru Ayah menunggu. Mbak Siti menyusul di belakang, membawakan tas sekolah.

Begitu pintu mobil dibuka, Nala langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya.

“Ya ampun, Ayah. Tadi Nala muntah…”

Akal-akalan. Jurus lama.

Nala yakin Ayah tahu ia berbohong. Tapi selama Ayah diam saja, jurus itu akan terus dipakai.

Mobil kuda biru itu selalu jadi yang pertama nongkrong di parkiran sekolah. Para satpam sudah hafal betul.

Sarapan? Urusan gampang. Di dalam mobil, sambil menunggu bel masuk.

Di tengah obrolan pagi, Nala menyelipkan agenda rahasianya.

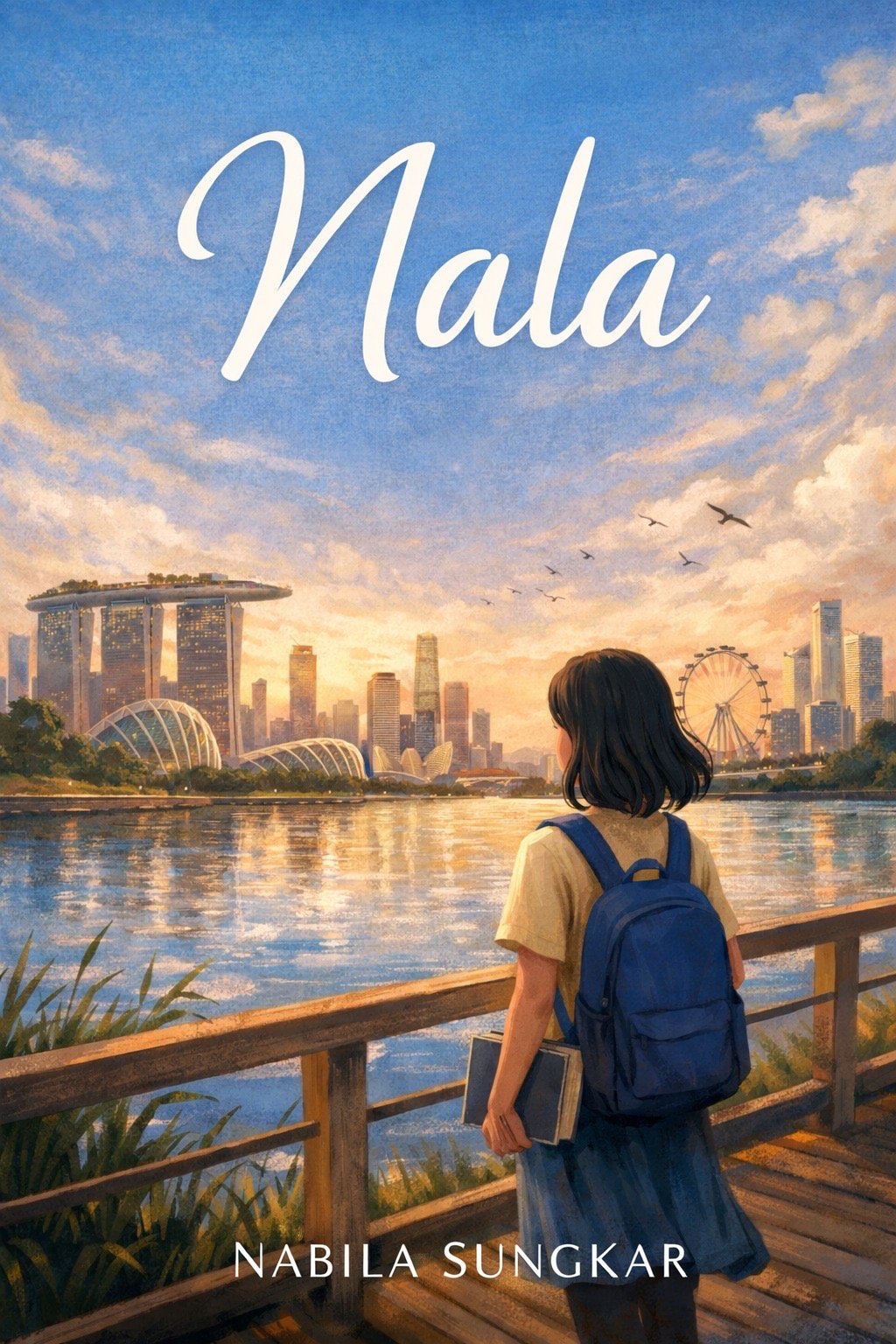

“Liburan kenaikan kelas kita ke Singapura, yuk. Teman-teman Nala semua sudah pernah ke luar negeri. Kita tiap tahun selalu ke Lembang. Bosen!”

“Iya, teman kakak juga,” tambah Mila, ikut membujuk.

Ayah dan Mama diam.

“Nala mau banget ke Singapura,” kata Nala, tersenyum lebar.

“Nala belajar yang serius dulu,” jawab Ayah, jawaban yang selalu sama.

“Jadi kita ke Singapura?” Nala terus merongrong.

“Kalau ada rezekinya.” Jawaban diplomatis Ayah, seperti biasa.

Bel hampir berbunyi. Nala dan Mila turun dari mobil.

Saat melangkah menjauh, Mila berbisik

“Ayah lagi ada masalah di perusahaannya. Jangan bikin tambah pusing dulu.”

Nala hanya mengangguk.

Di kepalanya, liburan sekolah itu wajib. Dan kali ini, please ke Singapura.

.

.

.

Ia tidak tahu, hidup bisa berubah secepat itu.

Dulu, jalan-jalan ke Lembang sambil membawa lembaran PR Kumon terasa biasa saja.

Keluarga utuh. Makanan yang selalu ada di meja. Tisu yang selalu tersedia, terisi ulang setiap habis.

Nala mengira semuanya akan selalu begitu.

Tapi hidup, seperti musim, punya caranya sendiri untuk berubah.

Pelan-pelan, rumah yang dulu riuh oleh tawa menjadi sunyi. Kolam ikan yang airnya selalu hidup kini kosong. Tinggal sisa air hujan, tenang, hanya beriak saat daun kering jatuh atau cicak tercebur lalu berenang panik ke tepi.

Nala mulai memperhatikan hal-hal kecil. Telepon rumah yang makin sering berdering. Suara Mama yang selalu berkata pelan,

“Iya… nanti saya selesaikan.”

Amplop-amplop dengan logo yang sama menumpuk di meja ruang tamu. Angka-angka panjang. Banyak nol. Tapi bukan gaji.

Sore itu, suara mobil Ayah tidak terdengar.

Dan entah kenapa, semua orang di rumah tahu, hari itu mereka harus diam.

3 Juni 2003.

Ayah mengalami kecelakaan dalam perjalanan ke kantor. Serangan jantung.

Hari itu, dunia runtuh.

Tin… tin… tin…

Klakson mobil Ayah memecah udara. Ayah sudah duduk di balik kemudi, menunggu anak keduanya, Nala, untuk berangkat sekolah.

Mila dan Gala sudah lebih dulu di dalam mobil. Mama juga ada. Ritual pagi ini tak pernah berubah: seluruh keluarga harus berangkat bersama. Berlima. Berdesakan.

“Ayo dong! Sudah siang! Jalanan macet, nanti terlambat!” suara Ayah lantang dari luar. Klakson kembali dibunyikan.

Nala heran. Kenapa tetangga tidak pernah komplain, ya? Kalau ada yang protes, mungkin ia—anak kelas 4 SD yang hobi pura-pura sakit tak perlu diteror klakson setiap pagi.

Di dalam rumah, Mbak Siti sedang mengikatkan tali sepatu Nala. Asisten rumah tangga yang sudah lima tahun bekerja di keluarga mereka.

Ayam goreng buatannya adalah yang terenak di dunia.

“Telat lagi hari ini, Nala,” kata Mbak Siti sambil merapikan pita tali sepatu.

“Sekolahnya masuk jam tujuh setengah. Kan dekat, Mbak,” gerutu Nala.

Setelah sepatunya rapi, Nala bangkit dan berjalan malas menuju mobil. Pagar sudah terbuka. Mobil kuda biru Ayah menunggu. Mbak Siti menyusul di belakang, membawakan tas sekolah.

Begitu pintu mobil dibuka, Nala langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya.

“Ya ampun, Ayah. Tadi Nala muntah…”

Akal-akalan. Jurus lama.

Nala yakin Ayah tahu ia berbohong. Tapi selama Ayah diam saja, jurus itu akan terus dipakai.

Mobil kuda biru itu selalu jadi yang pertama nongkrong di parkiran sekolah. Para satpam sudah hafal betul.

Sarapan? Urusan gampang. Di dalam mobil, sambil menunggu bel masuk.

Di tengah obrolan pagi, Nala menyelipkan agenda rahasianya.

“Liburan kenaikan kelas kita ke Singapura, yuk. Teman-teman Nala semua sudah pernah ke luar negeri. Kita tiap tahun selalu ke Lembang. Bosen!”

“Iya, teman kakak juga,” tambah Mila, ikut membujuk.

Ayah dan Mama diam.

“Nala mau banget ke Singapura,” kata Nala, tersenyum lebar.

“Nala belajar yang serius dulu,” jawab Ayah, jawaban yang selalu sama.

“Jadi kita ke Singapura?” Nala terus merongrong.

“Kalau ada rezekinya.” Jawaban diplomatis Ayah, seperti biasa.

Bel hampir berbunyi. Nala dan Mila turun dari mobil.

Saat melangkah menjauh, Mila berbisik

“Ayah lagi ada masalah di perusahaannya. Jangan bikin tambah pusing dulu.”

Nala hanya mengangguk.

Di kepalanya, liburan sekolah itu wajib. Dan kali ini, please ke Singapura.

.

.

.

Ia tidak tahu, hidup bisa berubah secepat itu.

Dulu, jalan-jalan ke Lembang sambil membawa lembaran PR Kumon terasa biasa saja.

Keluarga utuh. Makanan yang selalu ada di meja. Tisu yang selalu tersedia, terisi ulang setiap habis.

Nala mengira semuanya akan selalu begitu.

Tapi hidup, seperti musim, punya caranya sendiri untuk berubah.

Pelan-pelan, rumah yang dulu riuh oleh tawa menjadi sunyi. Kolam ikan yang airnya selalu hidup kini kosong. Tinggal sisa air hujan, tenang, hanya beriak saat daun kering jatuh atau cicak tercebur lalu berenang panik ke tepi.

Nala mulai memperhatikan hal-hal kecil. Telepon rumah yang makin sering berdering. Suara Mama yang selalu berkata pelan,

“Iya… nanti saya selesaikan.”

Amplop-amplop dengan logo yang sama menumpuk di meja ruang tamu. Angka-angka panjang. Banyak nol. Tapi bukan gaji.

Sore itu, suara mobil Ayah tidak terdengar.

Dan entah kenapa, semua orang di rumah tahu, hari itu mereka harus diam.

3 Juni 2003.

Ayah mengalami kecelakaan dalam perjalanan ke kantor. Serangan jantung.

Hari itu, dunia runtuh.

Other Stories

Yang Dekat Itu Belum Tentu Lekat

Dua puluh tahun sudah aku berkarya disini. Di setiap sudut tempat ini begitu hangat, penuh ...

Kating Modus!

Kisah seorang pemuda yang mengikuti organisasi internal di kampusnya. Ia diberi mandat ole ...

Hati Yang Terbatas

Kinanti termenung menatap rinai hujan di balik jendela kaca kamarnya. Embun hujan mengh ...

Hati Yang Terbatas

Kinanti mempertahankan cintanya meski hanya membawa bahagia sesaat, ketakutan, dan luka. I ...

Awan Favorit Mamah

Hidup bukanlah perjalanan yang mudah bagi Mamah. Sejak kecil ia tumbuh tanpa kepastian sia ...

Pucuk Rhu Di Pusaka Sahara

Mahasiswa Indonesia di Yaman diibaratkan seperti pucuk rhu di Padang Sahara: selalu diuji ...