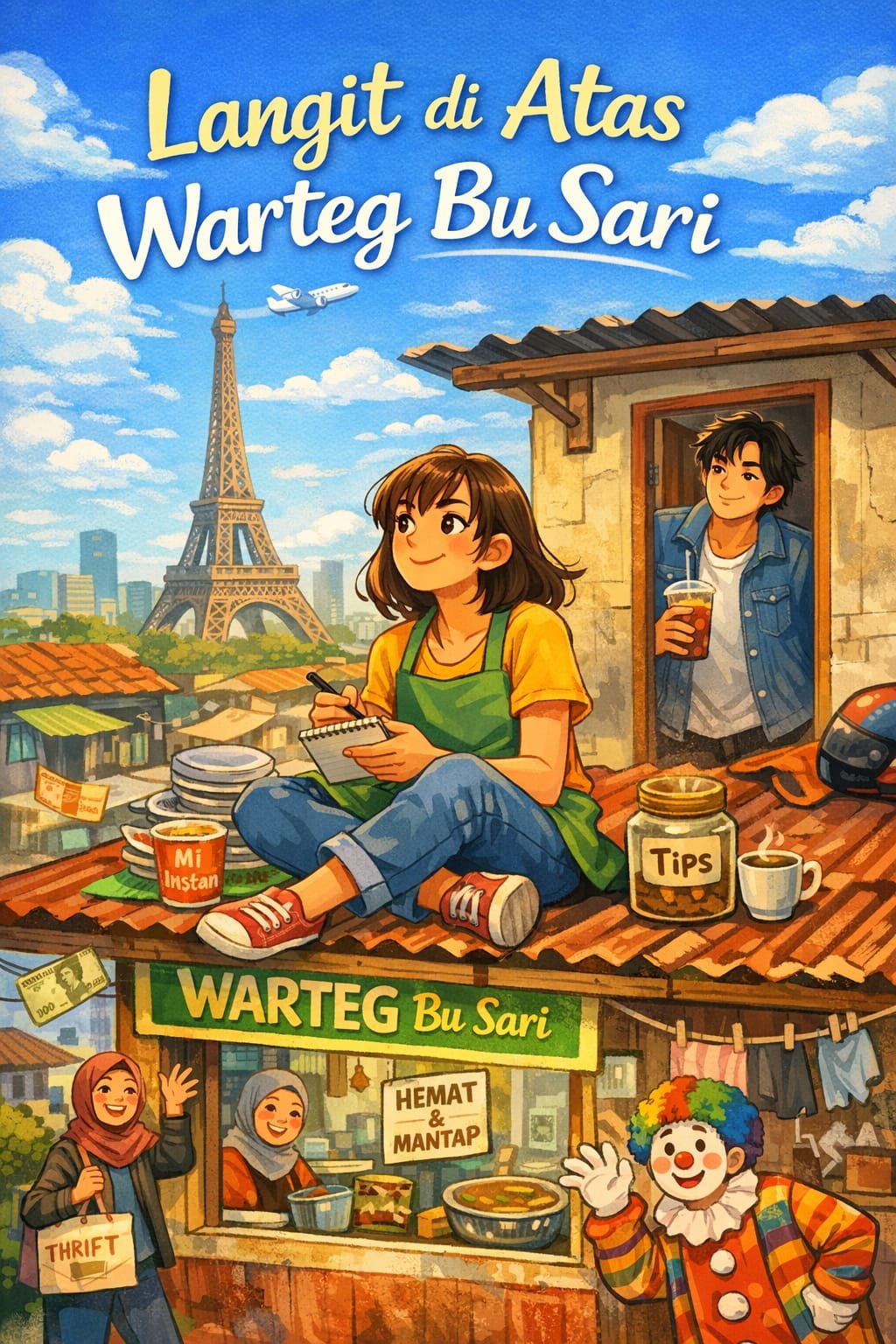

Bagian 1 - Libur Sekolah

Namaku Naya, tujuh belas tahun, murid SMA yang sedang ingin merayakan libur tengah semester. Tapi kamu tau, apa yang dilakukan anak SMA mengengah ke bawah saat libur tiba?hidup langsung memberiku hadiah: tagihan listrik, tagihan kontrakan, dan ibu yang berkata, “Kita hemat ya, Nay. Bulan ini beras tinggal setengah karung.”

Kalau hidup adalah lomba lari, aku start dari belakang sambil nyeker kepayahan.

Kami tinggal di rumah petak dua kamar di gang sempit yang kalau hujan suka berubah jadi kolam renang dadakan. Atapnya bocor di beberapa titik, jadi ember-ember di rumah kami bukan cuma alat kebersihan, tapi juga bagian dari interior. Ayah sudah lama pergi: bukan meninggal, tapi memilih pergi, yang menurutku jauh lebih menyakitkan karena artinya dia masih hidup dan memilih tidak bersama kami.

Ibu jualan gorengan di depan rumah. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar bangun, dia sudah menggoreng tempe tepung, bakwan, dan tahu isi, sementara aku menyiapkan plastik kecil dan menghitung kembalian. Sejak SMA, aku resmi masuk dunia sesungguhnya jurusan ekonomi kehidupan: dunia di mana mimpi besar harus antre di belakang kebutuhan hidup.

Aku pun memilih bekerja paruh waktu di tiga tempat, karena percayalah uang tetap terasa seperti air mengalir walau kita berhemat sampai berkeringat peluh, pada akhirnya kita harus mengusahakan sekuatnya.

Pagi aku jadi admin online shop sepatu KW super — yang katanya, mirip asli cuman beda niat. Sore jaga warteg Bu Sari di ujung gang. Malam ngerjain desain feed Instagram UMKM permintaan orang terdekat pakai ponsel layar retak yang kalau disentuh kadang buka aplikasi sendiri, seperti punya kehendak bebas.

Terkadang saat semua teman sedang merencanakan liburan ke beberapa tempat, aku memandangi mereka dari layar ponsel sambil menerka, bagian mana yang bisa membahagiakanku. Akhirnyanya aku menutup ponselku. Aku memilih menghabiskan waktu setiap malam di atas genteng rumah, menatap langit gelap di atas sana dan menerka langit benua mana yang sedang ku tatap. Dalam hati aku bergumam, aku ingin keliling dunia. Masalahnya, dunia yang kumaksud masih sering terasa sejauh halte busway.

Hari itu hujan turun sejak siang. Warteg sepi. Biasanya jam segini mahasiswa kosan dan karyawan kantor kecil di sekitar sini datang silih berganti, tapi hujan selalu bikin orang lebih setia pada mie instan di kamar masing-masing.

Aku lagi nyapu lantai ketika pintu warteg terbuka. Masuklah cowok tinggi dengan jaket jeans agak kebesaran, rambut sedikit berantakan, dan ekspresi seperti baru saja kalah debat di Threads.

“Teh,” katanya sambil berdiri di depan etalase lauk, “telur balado, tempe orek, sayur asem… nasinya dikit aja. Dibuat sepuluh ribu ya, lagi diet.” Dia nyengir.

Aku melirik badannya. Kurus. Sangat kurus.

“Mas, itu bukan diet,” kataku refleks. “Itu… ekonomi.”

Dia terdiam satu detik, lalu tertawa. Ketawa yang lepas, bukan ketawa basa-basi, bukan ketawa sopan, tapi ketawa yang bikin orang lain merasa lucu walau sebenarnya cuma jujur.

“Wah, bisa bener juga teteh ini mah.”

Aku senyum tanpa sadar.

Pada akhirnya, kami jadi mengobrol saat dia makan. Karena hujan, tak banyak yang datang dan dia memilih duduk lebih lama.

Namanya Raka. Dia Freelancer yang baru lulus SMA. Kadang editin video konten orang, kadang bantu jualin produk teman. Ekonominya juga freelance: kadang ada uang, kadang cuma ada mie instan dan harapan untuk lebih mampu lagi besok. Dia cerita sambil makan, sendoknya beradu dengan piring plastik seperti musik latar kehidupan kelas menengah ke bawah.

Sejak hari itu, dia jadi pelanggan tetap. Selalu datang di jam-jam sepi, selalu duduk di bangku dekat dispenser, selalu pesan menu yang sama: “hemat tapi bermartabat”, istilah yang kami ciptakan bersama untuk kombinasi nasi setengah, tempe orek, telur, dan sayur gratis kuahnya. Terkadang dia tetap di sana, di kursi paling pojok sambil mengerjakan sesuatu di laptopnya, laptop yang tebal dan body laptop yang kelihatan rompal selagi aku melayani banyak pengunjung lainnya.

Kami sering ngobrol. Tentang pekerjaan. Tentang hidup. Tentang mimpi yang terasa terlalu mahal untuk dompet kami.

"Setelah lulus SMA terpikir mau ngapain?" Tanyanya suatu hari.

“Aku pingin keliling dunia,” kataku sambil mengelap meja.

“Naik pesawat?” tanyanya.

“Naik doa dulu. Tiketnya nyusul.”

Dia tertawa. Aku ikut tertawa.

"Kalau kamu?"

"Nggak muluk, aku ingin ibuku bisa naik haji."

Aku mengangguk, ah ternyata mimpi seperti itu masih ada ya di dunia serba viral dan unjuk gigi ini.

Sejak saat itu mungkin, aku mulai sering menunggu hujan. Karena hujan berarti warteg sepi, warteg sepi berarti Raka datang, dan Raka datang berarti aku lupa sebentar kalau hidup berat.

Pagi-pagiku dimulai dengan notifikasi pesanan sepatu KW. Pelanggan biasanya nanya panjang lebar soal keaslian barang, dan tugasku adalah menjawab dengan jujur tapi tidak terlalu jujur.

“Original, Kak?”

“Original pabrik, kak.” Yang tentu saja menurut bos yang mempekerjakanku itu bukan bohong. Itu diplomasi.

Di tempat kerja online shop, aku duduk di meja kecil bareng Tari, teman sekantor yang drop-out kuliah karena biaya, sekarang jualan online dan jadi aktivis Twitter tanpa dibayar.

“Indonesia ini negara kaya,” katanya suatu pagi sambil menyeruput kopi sachet ketiga. “Tapi rakyatnya disuruh sabar terus.”

Aku mengangguk. “Dan disuruh bersyukur sambil disuruh kuat sambil disuruh tahan banting.”

“Kita ini generasi kuat yang sumber dayanya sudah habis berapa turunan,” katanya.

“Dan lelah karena gak boleh capek,” sahutku.

Kami tertawa. Ketawa yang rasanya seperti bentuk protes paling murah.

Tari yang ngenalin aku ke dunia kerja freelance: nulis caption UMKM, desain poster promo diskon, bahkan pernah jadi ghostwriter curhatan mantan orang di Twitter. Semua halal, semua bayarannya kecil, tapi kalau dikumpulkan cukup buat nambah lauk di rumah.

“Aku pingin punya toko sendiri,” kata Tari suatu hari. “Bukan yang besar. Yang penting hidup.”

Aku mengangguk. “Aku pingin keliling dunia.”

“Mulai dari mana?”

“Dari keluar gang dulu.”

"Bisa aja kamu Nay, ku aminin aja ya."

"Rasanya aneh, Tar, kelas tiga SMA gini, aku nggak kepikiran apapun soal masa depan, boro-boro keliling dunia, kuliah aja kayanya mustahil. aku kerja dan bisa menghasilkan uang walau nggak banyak buat bantu ibu. Dan setelah lulus juga sama."

"Tapi sekarang kamu ngerasa baik-baik aja kan?"

"Bisa ya, miskin tapi ngerasa baik-baik aja?" bukan menyindir, bahasaku memang begitu, tapi aku kenal Tari karena dia juga miskin dari lahir.

"Terus kenapa tiba-tiba pingin keliling dunia?"

"Mimpi kan boleh muluk, Tar."

"Iya sih."

"Sebenarnya aku juga takut, Tar, suka takut kalau bicara soal nasib. Takut, kalau tiba-tiba sesuatu yang buruk terjadi."

"Hstt, Nay, jangan ngomong gitu ah."

Aku menelan ludah. Menarik kembali semua yang ingin aku katakan padanya. Tari benar, kita memang hidup sambil berjuang, walau tak merasa cukup, tapi kami memilih tak mengeluh.

Soal Raka. Aku mulai sadar ada yang berubah dalam caraku melihat Raka. Awalnya cuma senang ngobrol. Lalu jadi senang kalau dia datang. Lalu jadi agak kecewa kalau dia tidak datang. Lalu jadi mikir, oh tidak, ini berbahaya.

Bahaya karena aku tahu: hidupku belum stabil, masa depanku belum jelas, dan cinta biasanya datang justru saat kondisi kita paling rapuh.

Dan benar saja, suatu sore Raka cerita tentang pacarnya.

“Dia kerja di luar kota sejak lulus sekolah. Hubungan jarak jauh,” katanya sambil mengaduk es teh.

Oh.

Oke.

Baiklah.

Jantungku langsung ingin resign.

Aku mengangguk sok santai. “Wah, kuat ya.”

“Iya, sih. Kadang capek juga,” katanya, tanpa sadar sedang mengiris harga diri dan harapanku secara bersamaan.

Sejak hari itu, aku berusaha jaga jarak. Tidak terlalu banyak ngobrol. Tidak terlalu lama duduk di mejanya. Tidak terlalu cepat senyum saat dia datang. Tapi Raka tetap datang. Tetap duduk di bangku yang sama. Tetap pesan menu yang sama. Tetap tertawa di leluconku yang sebenarnya biasa saja.

Dan suatu hari, saat hujan turun lebih deras dari biasanya, listrik mati. Warteg cuma diterangi lilin kecil di meja kasir. Hujan membuat suara di luar seperti musik latar film murahan tentang orang-orang miskin yang tetap optimis.

Raka duduk di depanku, wajahnya setengah terang, setengah bayangan.

“Naya,” katanya pelan, “kamu tahu gak, kamu itu bikin aku ngerasa… hidup gak sesempit itu.”

Aku membeku.

Aku ingin bilang: Aku juga.

Aku ingin bilang: Kamulah bikin aku lupa kalau dompetku selalu kosong.

Aku ingin bilang: Kamu bikin aku percaya kalau dunia mungkin tidak seburuk yang kubayangkan.

Tapi aku tahu ini salah. Dia punya pacar. Aku punya prinsip. Dan kami berdua punya hidup yang terlalu berat untuk ditambah drama.

Jadi aku cuma berkata, “Mas, mau nambah kerupuk?” Romantis sekali, Naya. Sangat dewasa. Sangat… warteg sekali.

Masalah hidup tidak pernah izin sebelum datang. Keesokannya, ibu jatuh sakit. Demam tinggi, lemas, tidak bisa bangun dari tempat tidur, wajahnya pucat. Aku panik, saking paniknya sampai membuat tanganku gemetaran. Tiba-tiba pikiranku melayang ke obrolanku dengan Tari tempo lalu. Apakah ini nasib buruk yang seharusnya tak pernah terucap dari mulutku?

“Cuma masuk angin,” kata ibu. “Besok juga sembuh.”

Tapi dokter bilang perlu periksa tambahan. Biayanya pasti mahal. Uang kami tipis. Aku mengambil kerja tambahan: jaga booth event UMKM, jadi MC dadakan, bahkan menerima tawaran jadi badut ulang tahun anak tetangga kampung sebelah.

Aku berdiri di depan kaca rumah orang, pakai kostum badut warna kuning cerah, dan berpikir:

Aku ingin keliling dunia, tapi sekarang aku keliling RT sambil pake kepala badut.

Ironis.

Raka tahu aku kelelahan. Dia datang ke warteg membawa dua kopi sachet. Kami duduk di trotoar depan saat warteg lagi sepi-sepinya, hujan sudah reda, udara masih dingin.

“Kamu kuat Nay," katanya.

Aku nyengir. “Karena gak punya pilihan.”

Dia diam lama, lalu berkata, “Kalau suatu hari kamu keliling dunia, aku mau jadi orang pertama yang kamu kirimin kartu pos.”

Aku tertawa kecil. “membayangkannya saja sudah membuatku senang."

"Bagaimana ibumu?"

"Masih sakit, sudah tiga hari."

"Kata dokter?"

"Perlu pemeriksaan tambahan ke rumah sakit, sementara ini cuman bisa dibantu obat nyeri."

Raka mengangguk prihatin.

“Aku... aku putus, Nay,” katanya akhirnya.

Aku tidak tahu harus senang atau takut, pernyatannya tiba-tiba sekali dan membuatku bingung.

"Maaf, aku nggak bermaksud cerita saat kamu lagi sedih."

“Kenapa? Kenapa putus?” tanyaku.

“Capek. Hubungan jarak jauh. Hidup berat. Aku juga belum jadi siapa-siapa,” katanya. “Kadang rasanya gak adil ngajak orang bertahan sama kita kalau kita sendiri masih bingung mau ke mana.”

Aku ingin memeluknya. Tapi aku tahu… ini bukan saat yang tepat untuk cinta-cintaan.

“Aku juga belum jadi siapa-siapa,” kataku pelan. “Tapi aku pingin jadi seseorang buat diriku sendiri dulu.”

Dia tersenyum kecil. “Kamu selalu ngomong kayak tokoh utama novel.”

“Ya karena aku miskin, jadi gak bisa jadi tokoh antagonis.”

Dia tertawa, dan untuk pertama kalinya aku melihatnya tertawa tanpa beban.

Kami jujur malam itu. Kami saling suka. Tapi kami juga tahu: cinta yang baik bukan yang datang saat kita kosong, tapi saat kita cukup utuh.

Jadi kami memilih: teman.

Dewasa. Tidak dramatis. Tidak viral. Tapi sehat.

Seminggu berlalu. Ibuku tidak membaik. Aku mengambil cuti seharian di rumah bersamanya karena dia tak cukup punya kekuatan untuk makan apapun sejak kemarin.

Tetangga sempat datang dan menasehatiku. "sekarang sudah saatnya dia ke rumah sakit, jangan keras kepala, Naya. Kalau terjadi sesuatu sama ibumu..." dia berbicara setengah berbisik, tapi nadanya tajam.

"Aku sudah membujuk ibu. Ibu yang tidak mau dibawa," belaku.

"Kenapa kau membiarkan ibumu yang sakit mengambil keputusan seperti itu? Kau yang sedang sehat yang harus bertindak!"

Dan aku benci bagaimana orang-orang ini mencoba mengguruiku tanpa tau keadaannya seperti apa.

Pada akhirnya aku memanggil driver online, menyeka ibu dan mengganti bajunya sebelum memasangnkan kerudung ke kepalanya, dan dia tersenyum.

"Makasih, ya, Nay, makasih mau berjuang bareng ibu."

"Jangan bilang gitu bu, ibu berbuat lebih banyak buat Naya."

"Lemari itu..." ibu melirik ke lamari kayu tua di dalam kamar. "Dibagian bawahnya ada alas kayu, angkat alasnya, ada sesuatu untukmu di sana."

"Sebaiknya nanti saja bu, setelah dari rumah sakit."

Ibu menggeleng, lagi-lagi memaksa. "Ambil, Nay."

Pada akhirnya aku menurut.

Lemari ibu berbau khas seperti ibu, bau kapur, bau debu lemari dan bau sabun cuci. Aku melihat koleksi baju yang sudah puluhan tahun itu, walau warnanya pudar, ibu memperlakukannya dengan baik sehingga bisa awet seperti itu. Padahal aku bertekad bisa membelikan gamis baru untuknya lebaran nanti, membuatku tersenyum.

Kuangkat alas kayu di bagian bawah, mengarah pada kolong lemari tua itu. Di bagian bawah ada laci yang ditimbun di sana, ada sebuah berkas dengan kertas coklat dan sebuah kresek berwarna hitam.

"Yang mana, bu?" Aku bertanya. Tapi tidak ada sahutan. Aku menoleh ke belakang dan kulihat ibu di sana, matanya terpejam, dan ruangan terasa lebih dingin sehingga membuat bulu kudukku berdiri.

"Bu?"

Tak ada sahutan.

Aku menghampirinya. Dan saat memegang tangannya yang kemudian jatuh begitu saja dari genggamanku, aku tahu ibu sudah tiada.

Kalau hidup adalah lomba lari, aku start dari belakang sambil nyeker kepayahan.

Kami tinggal di rumah petak dua kamar di gang sempit yang kalau hujan suka berubah jadi kolam renang dadakan. Atapnya bocor di beberapa titik, jadi ember-ember di rumah kami bukan cuma alat kebersihan, tapi juga bagian dari interior. Ayah sudah lama pergi: bukan meninggal, tapi memilih pergi, yang menurutku jauh lebih menyakitkan karena artinya dia masih hidup dan memilih tidak bersama kami.

Ibu jualan gorengan di depan rumah. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar bangun, dia sudah menggoreng tempe tepung, bakwan, dan tahu isi, sementara aku menyiapkan plastik kecil dan menghitung kembalian. Sejak SMA, aku resmi masuk dunia sesungguhnya jurusan ekonomi kehidupan: dunia di mana mimpi besar harus antre di belakang kebutuhan hidup.

Aku pun memilih bekerja paruh waktu di tiga tempat, karena percayalah uang tetap terasa seperti air mengalir walau kita berhemat sampai berkeringat peluh, pada akhirnya kita harus mengusahakan sekuatnya.

Pagi aku jadi admin online shop sepatu KW super — yang katanya, mirip asli cuman beda niat. Sore jaga warteg Bu Sari di ujung gang. Malam ngerjain desain feed Instagram UMKM permintaan orang terdekat pakai ponsel layar retak yang kalau disentuh kadang buka aplikasi sendiri, seperti punya kehendak bebas.

Terkadang saat semua teman sedang merencanakan liburan ke beberapa tempat, aku memandangi mereka dari layar ponsel sambil menerka, bagian mana yang bisa membahagiakanku. Akhirnyanya aku menutup ponselku. Aku memilih menghabiskan waktu setiap malam di atas genteng rumah, menatap langit gelap di atas sana dan menerka langit benua mana yang sedang ku tatap. Dalam hati aku bergumam, aku ingin keliling dunia. Masalahnya, dunia yang kumaksud masih sering terasa sejauh halte busway.

Hari itu hujan turun sejak siang. Warteg sepi. Biasanya jam segini mahasiswa kosan dan karyawan kantor kecil di sekitar sini datang silih berganti, tapi hujan selalu bikin orang lebih setia pada mie instan di kamar masing-masing.

Aku lagi nyapu lantai ketika pintu warteg terbuka. Masuklah cowok tinggi dengan jaket jeans agak kebesaran, rambut sedikit berantakan, dan ekspresi seperti baru saja kalah debat di Threads.

“Teh,” katanya sambil berdiri di depan etalase lauk, “telur balado, tempe orek, sayur asem… nasinya dikit aja. Dibuat sepuluh ribu ya, lagi diet.” Dia nyengir.

Aku melirik badannya. Kurus. Sangat kurus.

“Mas, itu bukan diet,” kataku refleks. “Itu… ekonomi.”

Dia terdiam satu detik, lalu tertawa. Ketawa yang lepas, bukan ketawa basa-basi, bukan ketawa sopan, tapi ketawa yang bikin orang lain merasa lucu walau sebenarnya cuma jujur.

“Wah, bisa bener juga teteh ini mah.”

Aku senyum tanpa sadar.

Pada akhirnya, kami jadi mengobrol saat dia makan. Karena hujan, tak banyak yang datang dan dia memilih duduk lebih lama.

Namanya Raka. Dia Freelancer yang baru lulus SMA. Kadang editin video konten orang, kadang bantu jualin produk teman. Ekonominya juga freelance: kadang ada uang, kadang cuma ada mie instan dan harapan untuk lebih mampu lagi besok. Dia cerita sambil makan, sendoknya beradu dengan piring plastik seperti musik latar kehidupan kelas menengah ke bawah.

Sejak hari itu, dia jadi pelanggan tetap. Selalu datang di jam-jam sepi, selalu duduk di bangku dekat dispenser, selalu pesan menu yang sama: “hemat tapi bermartabat”, istilah yang kami ciptakan bersama untuk kombinasi nasi setengah, tempe orek, telur, dan sayur gratis kuahnya. Terkadang dia tetap di sana, di kursi paling pojok sambil mengerjakan sesuatu di laptopnya, laptop yang tebal dan body laptop yang kelihatan rompal selagi aku melayani banyak pengunjung lainnya.

Kami sering ngobrol. Tentang pekerjaan. Tentang hidup. Tentang mimpi yang terasa terlalu mahal untuk dompet kami.

"Setelah lulus SMA terpikir mau ngapain?" Tanyanya suatu hari.

“Aku pingin keliling dunia,” kataku sambil mengelap meja.

“Naik pesawat?” tanyanya.

“Naik doa dulu. Tiketnya nyusul.”

Dia tertawa. Aku ikut tertawa.

"Kalau kamu?"

"Nggak muluk, aku ingin ibuku bisa naik haji."

Aku mengangguk, ah ternyata mimpi seperti itu masih ada ya di dunia serba viral dan unjuk gigi ini.

Sejak saat itu mungkin, aku mulai sering menunggu hujan. Karena hujan berarti warteg sepi, warteg sepi berarti Raka datang, dan Raka datang berarti aku lupa sebentar kalau hidup berat.

Pagi-pagiku dimulai dengan notifikasi pesanan sepatu KW. Pelanggan biasanya nanya panjang lebar soal keaslian barang, dan tugasku adalah menjawab dengan jujur tapi tidak terlalu jujur.

“Original, Kak?”

“Original pabrik, kak.” Yang tentu saja menurut bos yang mempekerjakanku itu bukan bohong. Itu diplomasi.

Di tempat kerja online shop, aku duduk di meja kecil bareng Tari, teman sekantor yang drop-out kuliah karena biaya, sekarang jualan online dan jadi aktivis Twitter tanpa dibayar.

“Indonesia ini negara kaya,” katanya suatu pagi sambil menyeruput kopi sachet ketiga. “Tapi rakyatnya disuruh sabar terus.”

Aku mengangguk. “Dan disuruh bersyukur sambil disuruh kuat sambil disuruh tahan banting.”

“Kita ini generasi kuat yang sumber dayanya sudah habis berapa turunan,” katanya.

“Dan lelah karena gak boleh capek,” sahutku.

Kami tertawa. Ketawa yang rasanya seperti bentuk protes paling murah.

Tari yang ngenalin aku ke dunia kerja freelance: nulis caption UMKM, desain poster promo diskon, bahkan pernah jadi ghostwriter curhatan mantan orang di Twitter. Semua halal, semua bayarannya kecil, tapi kalau dikumpulkan cukup buat nambah lauk di rumah.

“Aku pingin punya toko sendiri,” kata Tari suatu hari. “Bukan yang besar. Yang penting hidup.”

Aku mengangguk. “Aku pingin keliling dunia.”

“Mulai dari mana?”

“Dari keluar gang dulu.”

"Bisa aja kamu Nay, ku aminin aja ya."

"Rasanya aneh, Tar, kelas tiga SMA gini, aku nggak kepikiran apapun soal masa depan, boro-boro keliling dunia, kuliah aja kayanya mustahil. aku kerja dan bisa menghasilkan uang walau nggak banyak buat bantu ibu. Dan setelah lulus juga sama."

"Tapi sekarang kamu ngerasa baik-baik aja kan?"

"Bisa ya, miskin tapi ngerasa baik-baik aja?" bukan menyindir, bahasaku memang begitu, tapi aku kenal Tari karena dia juga miskin dari lahir.

"Terus kenapa tiba-tiba pingin keliling dunia?"

"Mimpi kan boleh muluk, Tar."

"Iya sih."

"Sebenarnya aku juga takut, Tar, suka takut kalau bicara soal nasib. Takut, kalau tiba-tiba sesuatu yang buruk terjadi."

"Hstt, Nay, jangan ngomong gitu ah."

Aku menelan ludah. Menarik kembali semua yang ingin aku katakan padanya. Tari benar, kita memang hidup sambil berjuang, walau tak merasa cukup, tapi kami memilih tak mengeluh.

Soal Raka. Aku mulai sadar ada yang berubah dalam caraku melihat Raka. Awalnya cuma senang ngobrol. Lalu jadi senang kalau dia datang. Lalu jadi agak kecewa kalau dia tidak datang. Lalu jadi mikir, oh tidak, ini berbahaya.

Bahaya karena aku tahu: hidupku belum stabil, masa depanku belum jelas, dan cinta biasanya datang justru saat kondisi kita paling rapuh.

Dan benar saja, suatu sore Raka cerita tentang pacarnya.

“Dia kerja di luar kota sejak lulus sekolah. Hubungan jarak jauh,” katanya sambil mengaduk es teh.

Oh.

Oke.

Baiklah.

Jantungku langsung ingin resign.

Aku mengangguk sok santai. “Wah, kuat ya.”

“Iya, sih. Kadang capek juga,” katanya, tanpa sadar sedang mengiris harga diri dan harapanku secara bersamaan.

Sejak hari itu, aku berusaha jaga jarak. Tidak terlalu banyak ngobrol. Tidak terlalu lama duduk di mejanya. Tidak terlalu cepat senyum saat dia datang. Tapi Raka tetap datang. Tetap duduk di bangku yang sama. Tetap pesan menu yang sama. Tetap tertawa di leluconku yang sebenarnya biasa saja.

Dan suatu hari, saat hujan turun lebih deras dari biasanya, listrik mati. Warteg cuma diterangi lilin kecil di meja kasir. Hujan membuat suara di luar seperti musik latar film murahan tentang orang-orang miskin yang tetap optimis.

Raka duduk di depanku, wajahnya setengah terang, setengah bayangan.

“Naya,” katanya pelan, “kamu tahu gak, kamu itu bikin aku ngerasa… hidup gak sesempit itu.”

Aku membeku.

Aku ingin bilang: Aku juga.

Aku ingin bilang: Kamulah bikin aku lupa kalau dompetku selalu kosong.

Aku ingin bilang: Kamu bikin aku percaya kalau dunia mungkin tidak seburuk yang kubayangkan.

Tapi aku tahu ini salah. Dia punya pacar. Aku punya prinsip. Dan kami berdua punya hidup yang terlalu berat untuk ditambah drama.

Jadi aku cuma berkata, “Mas, mau nambah kerupuk?” Romantis sekali, Naya. Sangat dewasa. Sangat… warteg sekali.

Masalah hidup tidak pernah izin sebelum datang. Keesokannya, ibu jatuh sakit. Demam tinggi, lemas, tidak bisa bangun dari tempat tidur, wajahnya pucat. Aku panik, saking paniknya sampai membuat tanganku gemetaran. Tiba-tiba pikiranku melayang ke obrolanku dengan Tari tempo lalu. Apakah ini nasib buruk yang seharusnya tak pernah terucap dari mulutku?

“Cuma masuk angin,” kata ibu. “Besok juga sembuh.”

Tapi dokter bilang perlu periksa tambahan. Biayanya pasti mahal. Uang kami tipis. Aku mengambil kerja tambahan: jaga booth event UMKM, jadi MC dadakan, bahkan menerima tawaran jadi badut ulang tahun anak tetangga kampung sebelah.

Aku berdiri di depan kaca rumah orang, pakai kostum badut warna kuning cerah, dan berpikir:

Aku ingin keliling dunia, tapi sekarang aku keliling RT sambil pake kepala badut.

Ironis.

Raka tahu aku kelelahan. Dia datang ke warteg membawa dua kopi sachet. Kami duduk di trotoar depan saat warteg lagi sepi-sepinya, hujan sudah reda, udara masih dingin.

“Kamu kuat Nay," katanya.

Aku nyengir. “Karena gak punya pilihan.”

Dia diam lama, lalu berkata, “Kalau suatu hari kamu keliling dunia, aku mau jadi orang pertama yang kamu kirimin kartu pos.”

Aku tertawa kecil. “membayangkannya saja sudah membuatku senang."

"Bagaimana ibumu?"

"Masih sakit, sudah tiga hari."

"Kata dokter?"

"Perlu pemeriksaan tambahan ke rumah sakit, sementara ini cuman bisa dibantu obat nyeri."

Raka mengangguk prihatin.

“Aku... aku putus, Nay,” katanya akhirnya.

Aku tidak tahu harus senang atau takut, pernyatannya tiba-tiba sekali dan membuatku bingung.

"Maaf, aku nggak bermaksud cerita saat kamu lagi sedih."

“Kenapa? Kenapa putus?” tanyaku.

“Capek. Hubungan jarak jauh. Hidup berat. Aku juga belum jadi siapa-siapa,” katanya. “Kadang rasanya gak adil ngajak orang bertahan sama kita kalau kita sendiri masih bingung mau ke mana.”

Aku ingin memeluknya. Tapi aku tahu… ini bukan saat yang tepat untuk cinta-cintaan.

“Aku juga belum jadi siapa-siapa,” kataku pelan. “Tapi aku pingin jadi seseorang buat diriku sendiri dulu.”

Dia tersenyum kecil. “Kamu selalu ngomong kayak tokoh utama novel.”

“Ya karena aku miskin, jadi gak bisa jadi tokoh antagonis.”

Dia tertawa, dan untuk pertama kalinya aku melihatnya tertawa tanpa beban.

Kami jujur malam itu. Kami saling suka. Tapi kami juga tahu: cinta yang baik bukan yang datang saat kita kosong, tapi saat kita cukup utuh.

Jadi kami memilih: teman.

Dewasa. Tidak dramatis. Tidak viral. Tapi sehat.

Seminggu berlalu. Ibuku tidak membaik. Aku mengambil cuti seharian di rumah bersamanya karena dia tak cukup punya kekuatan untuk makan apapun sejak kemarin.

Tetangga sempat datang dan menasehatiku. "sekarang sudah saatnya dia ke rumah sakit, jangan keras kepala, Naya. Kalau terjadi sesuatu sama ibumu..." dia berbicara setengah berbisik, tapi nadanya tajam.

"Aku sudah membujuk ibu. Ibu yang tidak mau dibawa," belaku.

"Kenapa kau membiarkan ibumu yang sakit mengambil keputusan seperti itu? Kau yang sedang sehat yang harus bertindak!"

Dan aku benci bagaimana orang-orang ini mencoba mengguruiku tanpa tau keadaannya seperti apa.

Pada akhirnya aku memanggil driver online, menyeka ibu dan mengganti bajunya sebelum memasangnkan kerudung ke kepalanya, dan dia tersenyum.

"Makasih, ya, Nay, makasih mau berjuang bareng ibu."

"Jangan bilang gitu bu, ibu berbuat lebih banyak buat Naya."

"Lemari itu..." ibu melirik ke lamari kayu tua di dalam kamar. "Dibagian bawahnya ada alas kayu, angkat alasnya, ada sesuatu untukmu di sana."

"Sebaiknya nanti saja bu, setelah dari rumah sakit."

Ibu menggeleng, lagi-lagi memaksa. "Ambil, Nay."

Pada akhirnya aku menurut.

Lemari ibu berbau khas seperti ibu, bau kapur, bau debu lemari dan bau sabun cuci. Aku melihat koleksi baju yang sudah puluhan tahun itu, walau warnanya pudar, ibu memperlakukannya dengan baik sehingga bisa awet seperti itu. Padahal aku bertekad bisa membelikan gamis baru untuknya lebaran nanti, membuatku tersenyum.

Kuangkat alas kayu di bagian bawah, mengarah pada kolong lemari tua itu. Di bagian bawah ada laci yang ditimbun di sana, ada sebuah berkas dengan kertas coklat dan sebuah kresek berwarna hitam.

"Yang mana, bu?" Aku bertanya. Tapi tidak ada sahutan. Aku menoleh ke belakang dan kulihat ibu di sana, matanya terpejam, dan ruangan terasa lebih dingin sehingga membuat bulu kudukku berdiri.

"Bu?"

Tak ada sahutan.

Aku menghampirinya. Dan saat memegang tangannya yang kemudian jatuh begitu saja dari genggamanku, aku tahu ibu sudah tiada.

Other Stories

Bisikan Lada

Kejadian pagi tadi membuat heboh warga sekitar. Penemuan tiga mayat pemuda yang diketahui ...

Weird Husband

Kanaya bersinar di ballroom Grand Hyatt Jakarta, mengenakan gaun emerald dan kalung berlia ...

Egler

Anton, anak tunggal yang kesepian karena orang tuanya sibuk, melarikan diri ke dunia game ...

Kado Dari Dunia Lain

"Jika Kebahagiaan itu bisa dibeli, maka aku akan membelinya." Di tengah kondisi hidup Yur ...

Bungkusan Rindu

Setelah kehilangan suami tercintanya karena ganasnya gelombang laut, Anara kembali menerim ...

Hantu Kos Receh

Mahera akhirnya diterima di kampus impiannya! Demi mengejar cita-cita, ia rela meninggalka ...