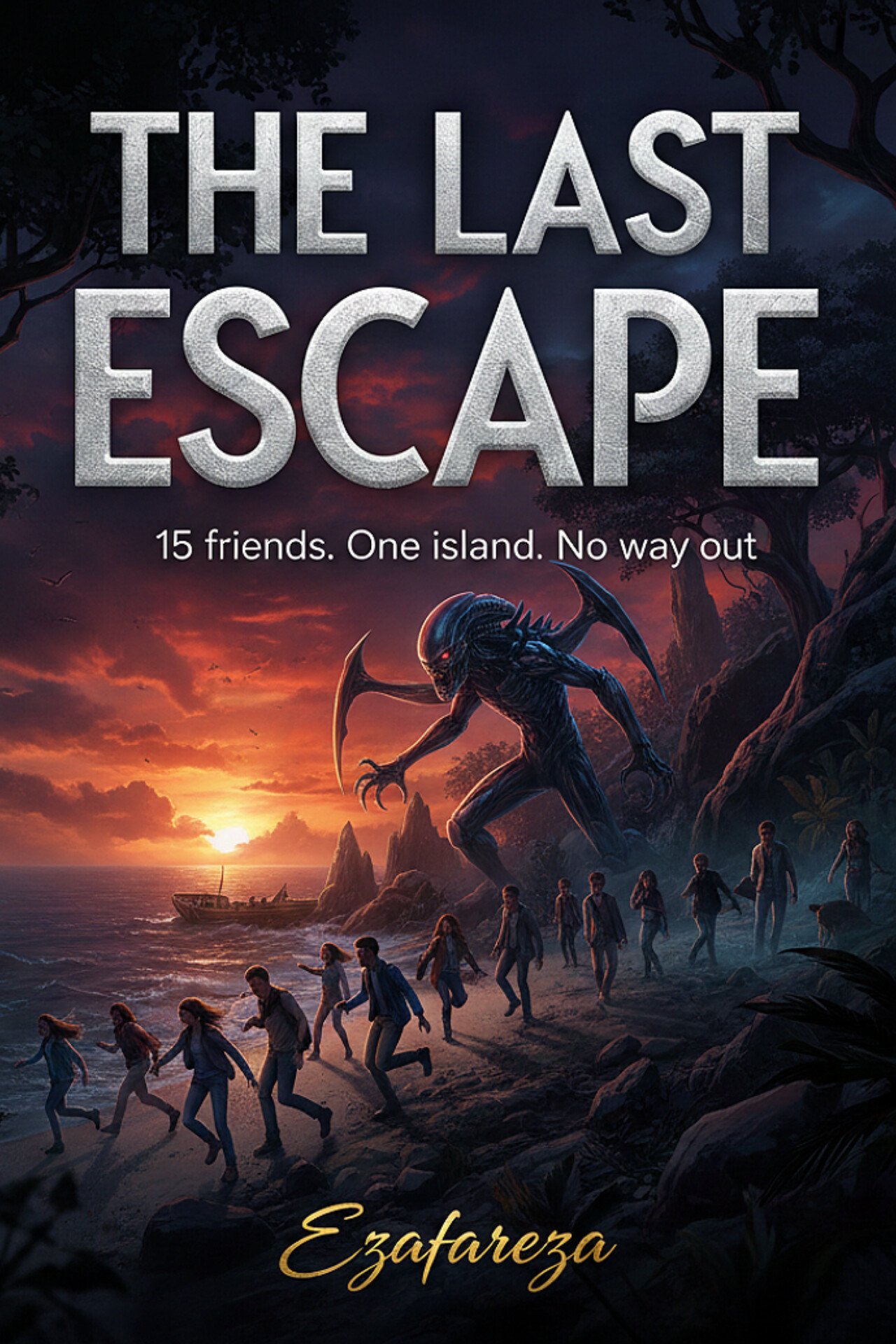

BAB 4 | "Api Unggun"

Malam kedua di Pulau Seribu Hening terasa jauh lebih tenang sekaligus lebih intim. Angin yang berhembus dari arah laut membawa hawa dingin yang segar, menyapu aroma sisa pembakaran kayu dan minyak kelapa yang tadi mereka gunakan untuk membumbui ikan. Bintang-bintang di langit tampak semakin rapat, seolah-olah mereka baru saja menambah jumlahnya hanya untuk menemani malam lima belas anak muda ini.

Bab 4: Api Unggun

"Gila, ini ikan kakap merah paling enak yang pernah gue makan seumur hidup!" seru Bimi sambil menyeka lemak di sudut bibirnya. Tangannya masih menggenggam sepotong daging ikan putih yang lembut. "Pak Bakri bener-bener nggak bohong soal hasil laut di sini."

Adit yang duduk di sampingnya sambil mengipasi bara api tersenyum puas. "Gue kasih tahu ya, kuncinya itu di kesegaran. Ikan ini baru ditangkep tadi sore pas kita lagi asyik *snorkeling*. Langsung masuk bakaran, nggak perlu bumbu macem-macem, rasanya udah manis sendiri."

Di sekeliling api unggun yang mulai stabil apinya, mereka duduk membentuk lingkaran besar. Bram dan Rio sedang sibuk memperebutkan potongan terakhir sambal kecap buatan Nadia.

"Woy, Rio! Lu udah makan tiga ikan ya, bagi dikit kenapa!" protes Bram sambil berusaha merebut mangkuk sambal.

Rio menghindar dengan lincah, hampir saja menabrak Dina yang sedang asyik membetulkan letak selimutnya. "Eh, enak aja! Siapa cepat dia dapat, Bram. Lu tadi kelamaan ngobrol sama Lala, jadi telat kan!"

"Sudah, sudah, jangan kayak anak kecil," sela Nadia sambil memberikan mangkuk sambal cadangan yang baru saja ia buat di belakang. "Nih, masih banyak. Jangan berantem depan makanan."

Nadia adalah sosok yang sangat tenang. Di usianya yang baru dua puluh dua tahun, ia memiliki kedewasaan yang melampaui teman-temannya yang lain.

Mungkin karena ia adalah anak sulung yang harus mengurus adik-adiknya sejak ibunya meninggal dunia tiga tahun lalu. Di kelompok ini, ia sering dianggap sebagai 'ibu' bagi mereka semua. Ia selalu memastikan semua orang sudah makan, semua orang merasa nyaman, dan semua orang merasa dihargai.

"Nad, makasih ya," bisik Maya yang duduk di sebelah Nadia. Maya melihat bagaimana Nadia selalu sibuk bekerja sementara yang lain asyik bermain. "Lu harusnya istirahat juga. Jangan cuma ngurusin kita terus."

Nadia tersenyum tulus, tatapannya lembut menghadap api yang menari-nari. "Gue seneng kok, May. Liat kalian ketawa begini... rasanya beban gue di rumah jadi berkurang. Liburan ini tuh kayak napas panjang buat gue."

Percakapan di api unggun itu perlahan mulai melambat. Rasa kenyang membuat mereka menjadi lebih reflektif. Gilang mulai mengoperasikan kameranya lagi, namun kali ini ia tidak memotret dengan lampu kilat. Ia menggunakan cahaya api unggun untuk menangkap bayangan-bayangan yang jatuh di wajah teman-temannya. Ia ingin menangkap sisi manusiawi mereka yang paling jujur.

"Gue pengen kita jujur-jujuran deh," ucap Lala tiba-tiba, memecah keheningan yang nyaman. "Masing-masing dari kita, apa sih alasan sebenernya mau ikut liburan ke pulau antah-berantah ini? Selain karena murah dan diajak Adit, ya."

Semua orang terdiam sejenak. Jaka berdeham, mencoba memulai. "Gue dulu ya. Lu semua tahu kan bokap gue orangnya keras banget. Gue dituntut buat masuk teknik sipil biar bisa lanjutin proyeknya. Padahal, jujur aja, gue nggak ngerti gimana caranya bikin semen jadi bangunan yang bener. Gue ke sini cuma pengen ngebuktiin ke diri gue sendiri kalau gue bisa mandiri tanpa fasilitas dari dia. Gue pengen tenang, tanpa denger teriakan dia soal nilai IPK gue."

Jaka yang biasanya ceria dan penuh lawakan, kini tampak rapuh. Cahaya api unggun memperlihatkan sedikit kelelahan di matanya yang selama ini ia sembunyikan dengan humor.

"Kalau gue," sahut Santi sambil mengeratkan pelukannya di lengan Rico. "Kalian tahu kan hubungan gue sama Rico sering banget jadi omongan di kampus? Banyak yang bilang kita nggak cocok lah, bakal putus pas lulus lah. Gue ke sini cuma pengen berdua sama Rico dan temen-temen yang beneran tulus, tanpa perlu dengerin omongan orang lain yang sok tahu soal perasaan gue."

Rico mencium kening Santi dengan lembut. "Kita bakal buktiin mereka salah, San."

Empati mulai mengalir di antara mereka. Satu per satu mulai bercerita. Aris bercerita tentang kecemasannya akan dunia kerja yang kejam. Eka bercerita tentang ketakutannya kalau karyanya tidak akan pernah dihargai. Bahkan Bram, si tangguh, mengakui bahwa ia sering merasa kesepian meski dikelilingi banyak orang.

"Gue ngerasa tempat ini... Pulau Seribu Hening ini... kayak emang disiapin buat kita," kata Tora pelan. "Cuma di sini kita bisa bener-bener jadi diri sendiri. Nggak ada sinyal, nggak ada media sosial, nggak ada tuntutan ini itu."

Namun, di tengah suasana yang sangat emosional itu, Adit tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Sejak tadi, ia merasa seperti ada yang mengawasi mereka dari balik kegelapan hutan yang hanya berjarak sepuluh meter dari tempat mereka duduk. Ia mencoba menajamkan pendengarannya. Di sela-sela suara tawa dan curhatan teman-temannya, ia mendengar suara patahan ranting yang cukup besar.

*Krak.*

Adit menoleh dengan cepat ke arah kegelapan. Tidak ada apa-apa. Hanya deretan pohon kelapa dan semak belukar yang tampak hitam pekat di bawah cahaya bulan.

"Dit? Lu kenapa?" tanya Bram yang menyadari perubahan ekspresi sahabatnya itu.

"Enggak, kayaknya ada binatang di belakang sana," jawab Adit pelan, mencoba agar suaranya tidak terdengar panik. "Mungkin babi hutan atau apa."

"Babi hutan di pulau sekecil ini?" tanya Aris skeptis. "Agak susah masuk logikanya kalau nggak ada sumber air tawar yang besar atau hutan yang bener-bener luas disini."

"Mungkin cuma kelapa jatuh, Ris," timpal Rio santai. "Udah, jangan ngerusak suasana. Lanjutin dong ceritanya."

Malam semakin larut. Satu per satu dari mereka mulai merasa kantuk yang luar biasa akibat udara laut dan perut yang kenyang. Dina adalah yang pertama pamit masuk ke pondok, diikuti oleh Lala dan Nadia.

"Besok kita mau ngapain?" tanya Bimo sambil meregangkan tubuhnya yang besar.

"Gue rencana mau ajak kalian ke sisi utara pulau," kata Adit. "Di sana ada tebing kecil yang pemandangannya langsung ke laut lepas. Kita bisa foto-foto di sana."

"Setuju! Gue pengen dapet foto *landscape* yang bener-bener epik," sahut Gilang penuh semangat.

Mereka pun mulai membereskan sisa-sisa api unggun. Sampah-sampah plastik dikumpulkan dengan rapi ke dalam kantong besar karena mereka sudah berjanji tidak akan meninggalkan jejak kotor di pulau cantik ini. Adit memastikan api sudah benar-benar padam dengan menyiramnya menggunakan pasir dan sedikit air laut.

Sebelum masuk ke pondok, Maya berdiri sebentar di dermaga. Ia menatap air laut yang mulai pasang. Cahaya bulan membuat air itu tampak seperti cairan perak yang kental. Ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan kedamaian ini. Terlalu sunyi. Bahkan suara serangga malam yang biasanya ramai di hutan, malam ini terdengar sangat minim.

"May, ayo masuk," panggil Nadia dari depan pintu pondok.

"Iya, Nad. Bentar lagi," jawab Maya. Ia menghirup napas dalam-dalam, mencoba merasakan apakah ada bau aneh di udara. Namun, yang ia cium hanyalah bau laut dan sedikit bau amis ikan yang masih tertinggal.

Malam itu, lima belas orang itu tidur dengan lelap. Mereka bermimpi tentang kebahagiaan, tentang masa depan, dan tentang persahabatan yang abadi. Mereka tidur dengan pintu yang tidak terkunci, karena mereka merasa tidak ada yang perlu ditakutkan di pulau yang hanya dihuni oleh mereka sendiri.

Namun, di dalam kegelapan hutan, sesuatu yang tidak mereka undang sedang bergerak. Sesuatu yang memiliki indra penciuman ribuan kali lebih tajam dari manusia. Sesuatu yang telah lama berada di pulau ini, hidup di balik bayang-bayang, bersembunyi di tempat-tempat yang tak terjangkau mata manusia.

Predator itu telah mencium bau keringat mereka, bau makanan mereka, dan yang paling penting, bau ketidaksiapan mereka. Makhluk itu tidak menyerang malam ini. Ia masih mengamati. Ia mempelajari kebiasaan mereka, siapa yang paling lemah, siapa yang paling sering sendirian, dan siapa yang memiliki insting paling kuat.

Predator ini bukanlah binatang biasa. Ia adalah sisa-sisa dari sesuatu yang seharusnya sudah punah, atau mungkin sesuatu yang dikirim oleh alam untuk menjaga keseimbangan di tempat yang paling tersembunyi ini. Dengan gerakan yang sangat halus, hampir tak bersuara, makhluk itu mendekati tumpukan sampah yang dikumpulkan Adit tadi. Ia mengendus kantong plastik itu, bukan mencari sisa ikan, tapi mencari aroma kulit manusia yang menempel di sana.

Mata makhluk itu berpendar sedikit kemerahan di balik rimbunnya daun pandan hutan. Ia melihat ke arah pondok-pondok kayu tempat suara dengkur halus terdengar. Baginya, lima belas orang itu bukanlah sekumpulan anak muda yang sedang liburan. Baginya, mereka adalah sumber energi yang sangat melimpah.

"Selamat tidur, keluargaku," bisik Adit dalam hatinya sebelum ia benar-benar terlelap, tanpa tahu bahwa itu adalah ucapan selamat tidur terakhir yang bisa ia ucapkan dalam keadaan tenang sepenuhnya.

•••

Bab 4: Api Unggun

"Gila, ini ikan kakap merah paling enak yang pernah gue makan seumur hidup!" seru Bimi sambil menyeka lemak di sudut bibirnya. Tangannya masih menggenggam sepotong daging ikan putih yang lembut. "Pak Bakri bener-bener nggak bohong soal hasil laut di sini."

Adit yang duduk di sampingnya sambil mengipasi bara api tersenyum puas. "Gue kasih tahu ya, kuncinya itu di kesegaran. Ikan ini baru ditangkep tadi sore pas kita lagi asyik *snorkeling*. Langsung masuk bakaran, nggak perlu bumbu macem-macem, rasanya udah manis sendiri."

Di sekeliling api unggun yang mulai stabil apinya, mereka duduk membentuk lingkaran besar. Bram dan Rio sedang sibuk memperebutkan potongan terakhir sambal kecap buatan Nadia.

"Woy, Rio! Lu udah makan tiga ikan ya, bagi dikit kenapa!" protes Bram sambil berusaha merebut mangkuk sambal.

Rio menghindar dengan lincah, hampir saja menabrak Dina yang sedang asyik membetulkan letak selimutnya. "Eh, enak aja! Siapa cepat dia dapat, Bram. Lu tadi kelamaan ngobrol sama Lala, jadi telat kan!"

"Sudah, sudah, jangan kayak anak kecil," sela Nadia sambil memberikan mangkuk sambal cadangan yang baru saja ia buat di belakang. "Nih, masih banyak. Jangan berantem depan makanan."

Nadia adalah sosok yang sangat tenang. Di usianya yang baru dua puluh dua tahun, ia memiliki kedewasaan yang melampaui teman-temannya yang lain.

Mungkin karena ia adalah anak sulung yang harus mengurus adik-adiknya sejak ibunya meninggal dunia tiga tahun lalu. Di kelompok ini, ia sering dianggap sebagai 'ibu' bagi mereka semua. Ia selalu memastikan semua orang sudah makan, semua orang merasa nyaman, dan semua orang merasa dihargai.

"Nad, makasih ya," bisik Maya yang duduk di sebelah Nadia. Maya melihat bagaimana Nadia selalu sibuk bekerja sementara yang lain asyik bermain. "Lu harusnya istirahat juga. Jangan cuma ngurusin kita terus."

Nadia tersenyum tulus, tatapannya lembut menghadap api yang menari-nari. "Gue seneng kok, May. Liat kalian ketawa begini... rasanya beban gue di rumah jadi berkurang. Liburan ini tuh kayak napas panjang buat gue."

Percakapan di api unggun itu perlahan mulai melambat. Rasa kenyang membuat mereka menjadi lebih reflektif. Gilang mulai mengoperasikan kameranya lagi, namun kali ini ia tidak memotret dengan lampu kilat. Ia menggunakan cahaya api unggun untuk menangkap bayangan-bayangan yang jatuh di wajah teman-temannya. Ia ingin menangkap sisi manusiawi mereka yang paling jujur.

"Gue pengen kita jujur-jujuran deh," ucap Lala tiba-tiba, memecah keheningan yang nyaman. "Masing-masing dari kita, apa sih alasan sebenernya mau ikut liburan ke pulau antah-berantah ini? Selain karena murah dan diajak Adit, ya."

Semua orang terdiam sejenak. Jaka berdeham, mencoba memulai. "Gue dulu ya. Lu semua tahu kan bokap gue orangnya keras banget. Gue dituntut buat masuk teknik sipil biar bisa lanjutin proyeknya. Padahal, jujur aja, gue nggak ngerti gimana caranya bikin semen jadi bangunan yang bener. Gue ke sini cuma pengen ngebuktiin ke diri gue sendiri kalau gue bisa mandiri tanpa fasilitas dari dia. Gue pengen tenang, tanpa denger teriakan dia soal nilai IPK gue."

Jaka yang biasanya ceria dan penuh lawakan, kini tampak rapuh. Cahaya api unggun memperlihatkan sedikit kelelahan di matanya yang selama ini ia sembunyikan dengan humor.

"Kalau gue," sahut Santi sambil mengeratkan pelukannya di lengan Rico. "Kalian tahu kan hubungan gue sama Rico sering banget jadi omongan di kampus? Banyak yang bilang kita nggak cocok lah, bakal putus pas lulus lah. Gue ke sini cuma pengen berdua sama Rico dan temen-temen yang beneran tulus, tanpa perlu dengerin omongan orang lain yang sok tahu soal perasaan gue."

Rico mencium kening Santi dengan lembut. "Kita bakal buktiin mereka salah, San."

Empati mulai mengalir di antara mereka. Satu per satu mulai bercerita. Aris bercerita tentang kecemasannya akan dunia kerja yang kejam. Eka bercerita tentang ketakutannya kalau karyanya tidak akan pernah dihargai. Bahkan Bram, si tangguh, mengakui bahwa ia sering merasa kesepian meski dikelilingi banyak orang.

"Gue ngerasa tempat ini... Pulau Seribu Hening ini... kayak emang disiapin buat kita," kata Tora pelan. "Cuma di sini kita bisa bener-bener jadi diri sendiri. Nggak ada sinyal, nggak ada media sosial, nggak ada tuntutan ini itu."

Namun, di tengah suasana yang sangat emosional itu, Adit tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Sejak tadi, ia merasa seperti ada yang mengawasi mereka dari balik kegelapan hutan yang hanya berjarak sepuluh meter dari tempat mereka duduk. Ia mencoba menajamkan pendengarannya. Di sela-sela suara tawa dan curhatan teman-temannya, ia mendengar suara patahan ranting yang cukup besar.

*Krak.*

Adit menoleh dengan cepat ke arah kegelapan. Tidak ada apa-apa. Hanya deretan pohon kelapa dan semak belukar yang tampak hitam pekat di bawah cahaya bulan.

"Dit? Lu kenapa?" tanya Bram yang menyadari perubahan ekspresi sahabatnya itu.

"Enggak, kayaknya ada binatang di belakang sana," jawab Adit pelan, mencoba agar suaranya tidak terdengar panik. "Mungkin babi hutan atau apa."

"Babi hutan di pulau sekecil ini?" tanya Aris skeptis. "Agak susah masuk logikanya kalau nggak ada sumber air tawar yang besar atau hutan yang bener-bener luas disini."

"Mungkin cuma kelapa jatuh, Ris," timpal Rio santai. "Udah, jangan ngerusak suasana. Lanjutin dong ceritanya."

Malam semakin larut. Satu per satu dari mereka mulai merasa kantuk yang luar biasa akibat udara laut dan perut yang kenyang. Dina adalah yang pertama pamit masuk ke pondok, diikuti oleh Lala dan Nadia.

"Besok kita mau ngapain?" tanya Bimo sambil meregangkan tubuhnya yang besar.

"Gue rencana mau ajak kalian ke sisi utara pulau," kata Adit. "Di sana ada tebing kecil yang pemandangannya langsung ke laut lepas. Kita bisa foto-foto di sana."

"Setuju! Gue pengen dapet foto *landscape* yang bener-bener epik," sahut Gilang penuh semangat.

Mereka pun mulai membereskan sisa-sisa api unggun. Sampah-sampah plastik dikumpulkan dengan rapi ke dalam kantong besar karena mereka sudah berjanji tidak akan meninggalkan jejak kotor di pulau cantik ini. Adit memastikan api sudah benar-benar padam dengan menyiramnya menggunakan pasir dan sedikit air laut.

Sebelum masuk ke pondok, Maya berdiri sebentar di dermaga. Ia menatap air laut yang mulai pasang. Cahaya bulan membuat air itu tampak seperti cairan perak yang kental. Ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan kedamaian ini. Terlalu sunyi. Bahkan suara serangga malam yang biasanya ramai di hutan, malam ini terdengar sangat minim.

"May, ayo masuk," panggil Nadia dari depan pintu pondok.

"Iya, Nad. Bentar lagi," jawab Maya. Ia menghirup napas dalam-dalam, mencoba merasakan apakah ada bau aneh di udara. Namun, yang ia cium hanyalah bau laut dan sedikit bau amis ikan yang masih tertinggal.

Malam itu, lima belas orang itu tidur dengan lelap. Mereka bermimpi tentang kebahagiaan, tentang masa depan, dan tentang persahabatan yang abadi. Mereka tidur dengan pintu yang tidak terkunci, karena mereka merasa tidak ada yang perlu ditakutkan di pulau yang hanya dihuni oleh mereka sendiri.

Namun, di dalam kegelapan hutan, sesuatu yang tidak mereka undang sedang bergerak. Sesuatu yang memiliki indra penciuman ribuan kali lebih tajam dari manusia. Sesuatu yang telah lama berada di pulau ini, hidup di balik bayang-bayang, bersembunyi di tempat-tempat yang tak terjangkau mata manusia.

Predator itu telah mencium bau keringat mereka, bau makanan mereka, dan yang paling penting, bau ketidaksiapan mereka. Makhluk itu tidak menyerang malam ini. Ia masih mengamati. Ia mempelajari kebiasaan mereka, siapa yang paling lemah, siapa yang paling sering sendirian, dan siapa yang memiliki insting paling kuat.

Predator ini bukanlah binatang biasa. Ia adalah sisa-sisa dari sesuatu yang seharusnya sudah punah, atau mungkin sesuatu yang dikirim oleh alam untuk menjaga keseimbangan di tempat yang paling tersembunyi ini. Dengan gerakan yang sangat halus, hampir tak bersuara, makhluk itu mendekati tumpukan sampah yang dikumpulkan Adit tadi. Ia mengendus kantong plastik itu, bukan mencari sisa ikan, tapi mencari aroma kulit manusia yang menempel di sana.

Mata makhluk itu berpendar sedikit kemerahan di balik rimbunnya daun pandan hutan. Ia melihat ke arah pondok-pondok kayu tempat suara dengkur halus terdengar. Baginya, lima belas orang itu bukanlah sekumpulan anak muda yang sedang liburan. Baginya, mereka adalah sumber energi yang sangat melimpah.

"Selamat tidur, keluargaku," bisik Adit dalam hatinya sebelum ia benar-benar terlelap, tanpa tahu bahwa itu adalah ucapan selamat tidur terakhir yang bisa ia ucapkan dalam keadaan tenang sepenuhnya.

•••

Other Stories

Mereka Yang Tak Terlihat

Saras, anak indigo yang tak dipahami ibunya, hidup dalam pertentangan dan kehilangan. Saat ...

Persembahan Cinta

Rendra pria tampan dari keluarga kaya, sedangkan Fita gadis sederhana. Namun, Mama Fita ra ...

Dengan Ini, Saya Terima Nikahnya

Penulis pernah menuntut Tuhan memenuhi keinginannya, namun akhirnya sadar bahwa ketetapan- ...

7 Misteri Korea

Saat liputan di Korea, pemandu Dimas dan Devi terbunuh, dan mereka jadi tertuduh. Bisakah ...

Harapan Dalam Sisa Senja

Apa yang akan dalam pikiran ketika dinyatakan memiliki penyakit kronis? Ketika hidup berg ...

Pucuk Rhu Di Pusaka Sahara

Mahasiswa Indonesia di Yaman diibaratkan seperti pucuk rhu di Padang Sahara: selalu diuji ...