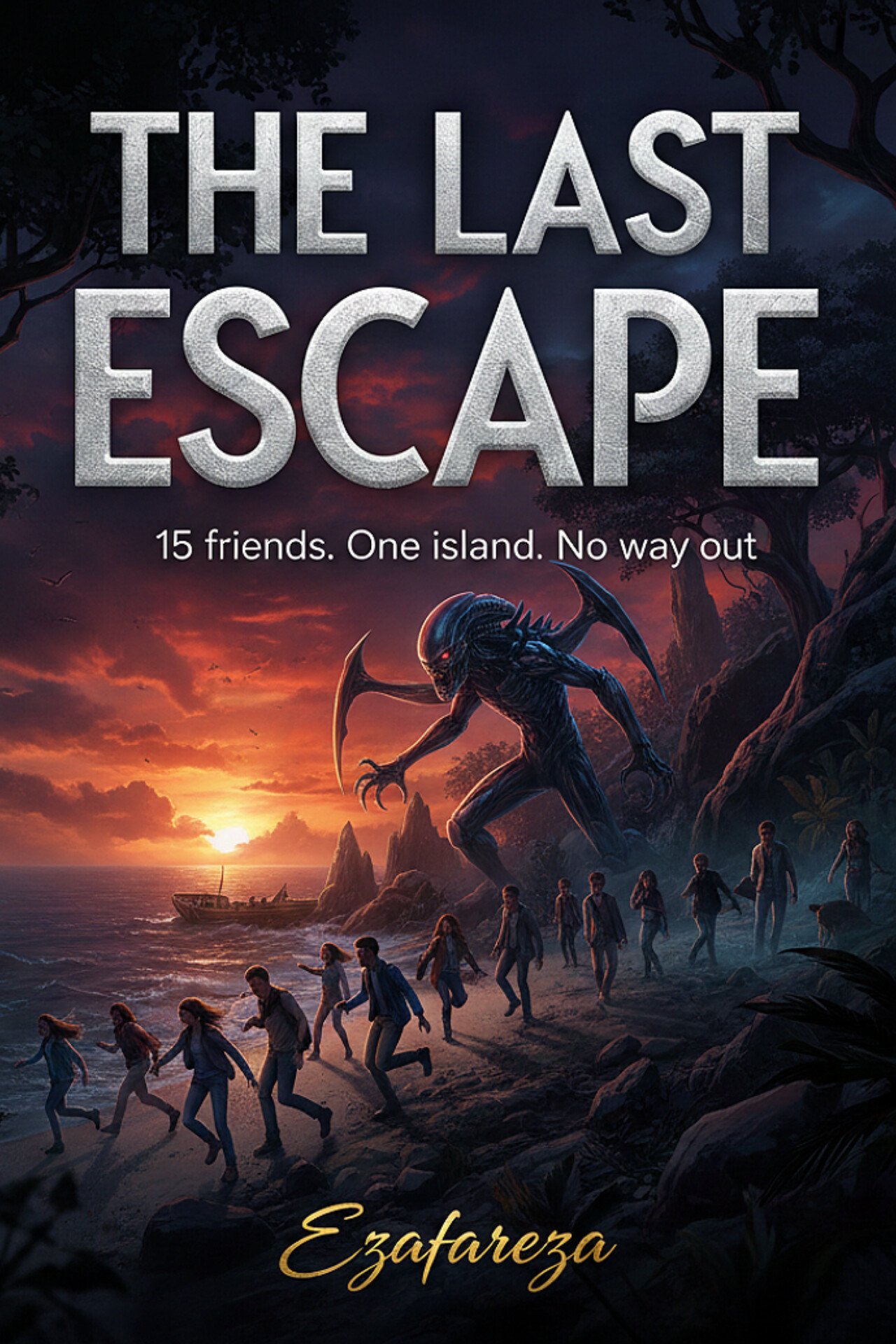

BAB 11 | "Pendakian Maut"

Cahaya bulan yang masuk melalui lubang di langit-langit gua itu tampak seperti pilar perak yang dingin, membelah kegelapan yang tadinya pekat. Di bawah sana, empat belas anak muda itu duduk melingkar, namun kehangatan yang biasanya menyatukan mereka kini terasa retak. Pukulan Rio kepada Rico tadi masih menyisakan dengung ketegangan di udara. Rico meringkuk di sudut batu, memegangi rahangnya yang mulai membiru, sementara Santi hanya menatapnya dengan pandangan kosong, sebuah pandangan yang lebih menyakitkan daripada makian mana pun.

Bab 11: Pendakian Maut

"Oke... Sudah cukup," suara Adit terdengar berat namun stabil. Ia berdiri di tengah pilar cahaya bulan itu, debu-debu gua menari-nari di sekelilingnya.

"Berantem sekarang nggak bakal balikin Jaka, dan nggak bakal bikin kita keluar dari sini. Kita punya masalah yang lebih besar di atas sana."

Adit menunjuk ke arah lubang di langit-langit. Tiga pasang mata merah itu masih ada di sana, sesekali menghilang di balik bayang-bayang pohon, lalu muncul kembali. Mereka tidak berisik. Mereka tidak menggeram. Kesunyian mereka justru menunjukkan tingkat kecerdasan yang mengerikan. Mereka sedang mempelajari cara manusia-manusia ini bereaksi.

Aris menyesuaikan letak kacamatanya yang sedikit retak. Ia membuka tas punggungnya, mengeluarkan beberapa botol parfum mahal milik Dina dan Lala yang sempat terbawa, serta beberapa botol alkohol pembersih luka dari tas Nadia.

"Gue punya ide, tapi ini butuh kerja sama tim yang bener-bener solid," ujar Aris. Ia mulai menjajajrkan barang-barang itu di atas batu datar. "Makhluk-makhluk ini punya indra penciuman yang luar biasa tajam. Itu kekuatan mereka, tapi bisa jadi kelemahan mereka kalau kita tahu cara ngaco-in saraf mereka."

"Maksud lu gimana, Ris?" tanya Bimo sambil menahan nyeri di tangannya yang dibebat.

"Parfum ini... baunya sangat menyengat dan kimiawi. Kalau kita campur sama alkohol dan sedikit minyak goreng dari bekal kita, kita bisa bikin aroma yang bakal bikin mereka pusing atau seenggaknya kehilangan jejak bau kita selama beberapa menit," jelas Aris. "Tapi itu cuma pengalihan. Masalah utamanya adalah gimana caranya kita naik ke atas sana tanpa dimakan satu per satu pas kita lagi manjat."

Adit mendekat, ia memperhatikan struktur dinding gua yang menuju lubang di atas. Dindingnya tidak rata, penuh dengan tonjolan batu granit yang bisa dijadikan pijakan, namun tingginya mencapai tujuh meter. Bagi orang biasa, itu adalah pendakian yang sulit, apalagi dalam kondisi tertekan.

"Kita bakal pakai sistem katrol manual," kata Adit. "Kita punya tali climbing yang dibawa Bram, kan? Bram, lu itu pendaki terbaik di antara kita. Lu harus naik duluan. Pas lu sampai di atas, jangan langsung keluar. Lu cari pohon yang kuat di deket lubang, iket talinya, terus kita tarik semua satu per satu ke atas."

Bram menelan ludah. Ia menatap ke atas, ke arah mata-mata merah yang menunggu. "Dit, kalau gue naik duluan, gue bakal jadi sasaran empuk dong. Gue bakal ada di posisi menggantung, nggak bisa ngelawan kalau mereka nyerang."

"Itu gunanya 'bom aroma' Aris," sahut Adit. "Kita bakal lempar botol-botol parfum yang udah dicampur ini ke arah yang berlawanan dari posisi lu naik. Kita bakal buat kegaduhan di sisi kiri, sementara lu manjat di sisi kanan yang paling gelap."

Maya yang sejak tadi diam, tiba-tiba bersuara. "Mereka bukan cuma pake hidung, Dit. Mereka denger detak jantung kita. Gue bisa ngerasa mereka... mereka nunggu momen kita untuk capek dan ga bisa ngelawan mereka."

"Makanya kita harus gerak cepet, May," balas Adit. Ia menghampiri Rico yang masih terdiam. "Ric, gue butuh lu. Gue tau lu takut, kita semua takut. Tapi kalau lu mau selamat, lu harus bantu narik tali nanti. Tenaga lu dibutuhin."

Rico mendongak. Matanya yang sembab menatap Adit, lalu beralih ke Santi. Ada rasa malu yang tersirat di wajahnya. Ia mengangguk pelan, tanpa suara.

Persiapan dimulai dengan sangat pelan dan hati-hati. Aris mulai mencampur cairan-cairan kimia sederhana itu ke dalam botol-botol plastik. Gilang membantu dengan menggunakan pisau lipat Rio untuk melubangi tutup botol agar aromanya bisa menyebar perlahan.

Sambil bekerja, mereka kembali terjebak dalam percakapan yang mendalam. Di ambang kematian, rahasia-rahasia hidup seolah ingin keluar mencari udara.

"Lu tau nggak, Dit?" bisik Lala sambil membantu mengikat tali. "Gue sebenernya benci sama liburan mahal kayak gini. Gue ikut cuma karena gue nggak mau ngerasa ketinggalan dari kalian. Gue selalu ngerasa harus punya standar hidup yang sama biar bisa tetep jadi temen kalian. Padahal sebenernya, gue lebih suka di rumah, makan mie instan sambil nonton anime."

Adit tersenyum sedih. "La, lu nggak perlu jadi orang kaya buat jadi temen gue. Gue ajak kalian ke sini karena gue ngerasa kalian itu satu-satunya orang yang liat gue bukan karena uang bokap gue."

"Tapi liat sekarang, Dit," sahut Eka sambil mengelus sampul buku sketsanya. "Uang nggak bisa beli keselamatan kita di sini. Pulau ini nggak peduli siapa bapak kita atau berapa isi saldo kita."

Percakapan itu terhenti saat Aris memberikan kode bahwa 'umpan' sudah siap.

Bram mulai bersiap. Ia melepas sepatunya agar bisa merasakan tekstur batu dengan kaki telanjangnya, sebuah teknik yang ia pelajari saat ikut klub pecinta alam. Ia mengikatkan tali di pinggangnya. Wajahnya yang biasanya penuh tawa kini mengeras, menunjukkan kedewasaan yang muncul karena keadaan mendesak.

"Oke, dengerin," bisik Adit. "Pas gue itung sampai tiga, Rio sama Bimo bakal lempar botol ini sejauh mungkin ke arah timur lubang. Begitu itu pecah, Bram langsung naik. Yang lain, jaga suara. Jangan ada yang teriak apa pun yang terjadi."

Suasana menjadi sangat hening. Detak jantung mereka seolah-olah beradu dengan tetesan air gua.

"Satu..."

"Dua..."

"Tiga!"

PRANG! PRANG!

Dua botol plastik berisi campuran parfum dan alkohol mendarat di atas permukaan pulau, sekitar sepuluh meter dari lubang. Aroma bunga lili yang sangat tajam dan bau kimia yang menusuk seketika meledak di udara malam.

Di atas sana, terdengar suara geraman bingung. Cahaya merah dari mata-mata itu bergerak cepat menjauhi lubang, menuju ke arah sumber bau yang asing bagi mereka. Saraf penciuman predator yang sensitif itu terganggu hebat oleh ledakan aroma buatan manusia.

"Sekarang, Bram! Naik!" perintah Adit pelan.

Bram mulai merayap naik. Gerakannya sangat halus, hampir tidak bersuara. Ia mencari celah-celah granit, jarinya mencengkeram kuat. Di bawah, empat belas pasang mata menatap ke atas dengan napas tertahan. Setiap kali Bram sedikit tergelincir, jantung mereka seolah ikut merosot.

Empat meter... lima meter...

Tiba-tiba, salah satu makhluk itu berhenti mengejar umpan bau. Ia menyadari sesuatu yang salah. Ia tidak kembali ke lubang, melainkan mulai merangkak di pepohonan secara melingkar, mendekati sisi tempat Bram berada.

"Dia balik..." bisik Maya dengan suara yang hampir tak terdengar.

Adit menggenggam tangannya kuat-kuat. Ia ingin berteriak memperingatkan Bram, tapi itu hanya akan mempercepat serangan makhluk itu.

Bram mencapai pinggiran lubang. Ia menjangkau sebuah akar pohon besar yang melilit di tepian batu. Dengan satu hentakan kuat, ia menarik tubuhnya ke atas. Namun, tepat saat kaki Bram baru saja mendarat di permukaan tanah pulau, makhluk itu muncul dari balik bayangan pohon beringin.

Makhluk itu berdiri dengan dua kaki, tingginya hampir dua setengah meter. Kulitnya yang hitam tampak mengkilap di bawah cahaya bulan, memperlihatkan otot-otot yang seperti lilitan baja. Ia tidak langsung menyerang. Ia memiringkan kepalanya, menatap Bram dengan rasa ingin tahu yang sadis.

Bram membeku. Ia bisa mencium bau napas makhluk itu, bau daging busuk dan air laut yang asin.

"Bram! Iket talinya!" teriak Adit dari bawah, menyadari bahwa kerahasiaan sudah tidak berguna lagi.

Bram tersadar dari ketakutannya. Ia segera melilitkan tali ke batang pohon di sampingnya dan membuat simpul mati dengan kecepatan kilat. "CEPETAN NAIK! DIA ADA DI SINI!"

Di bawah, kekacauan terjadi. Dina adalah yang pertama ditarik ke atas. Rico, Bimo, dan Rio menarik tali itu sekuat tenaga. Dina menangis histeris saat tubuhnya melayang di udara.

Di atas, makhluk itu mulai mendekati Bram dengan langkah pelan. Ia mengeluarkan suara desisan yang panjang. Bram mengambil senter besar yang ada di sakunya dan menyalakannya tepat ke arah mata makhluk itu.

Cring!

Lampu LED berkekuatan tinggi itu menghantam mata predator yang terbiasa dengan kegelapan. Makhluk itu melengking kesakitan, menutupi matanya dengan tangan panjangnya yang berkuku tajam.

"NAIK, DIN! CEPET!" Bram menarik Dina masuk ke dalam celah pohon yang cukup aman.

Satu per satu mereka mulai naik. Lala, Nadia, Santi. Tekanan emosional di atas sana jauh lebih besar. Mereka harus berdiri di permukaan pulau yang kini terasa seperti medan perang.

Namun, predator itu tidak bodoh. Melihat kawanannya mulai terganggu, makhluk kedua dan ketiga muncul dari arah pantai. Mereka mulai mengepung area lubang tersebut.

Rico adalah orang kesembilan yang naik. Saat ia mencapai atas, ia melihat pemandangan yang membuatnya hampir pingsan. Teman-temannya yang sudah di atas berkumpul di tengah lingkaran yang dijaga oleh Bram dengan senternya. Di sekeliling mereka, bayangan-bayangan hitam bergerak dengan sangat cepat di antara pepohonan.

"Masih ada lima orang di bawah!" teriak Nadia dari atas. "Adit! Bimo! Rio! Aris! Gilang! Cepetan!"

Di bawah, Adit mendorong Gilang untuk naik lebih dulu. "Naik, Lang! Amankan kamera lu! Dunia harus tahu tempat ini!"

"Tapi Dit..."

"NGGAK ADA TAPI-TAPIAN! NAIK!"

Saat Gilang mulai naik, sebuah hantaman keras terdengar dari dinding gua yang lain. Makhluk yang tadi mengikuti mereka di lorong bawah tanah akhirnya berhasil menjebol dinding granit yang tipis. Ia masuk ke dalam ruangan gua bawah tanah itu.

Kini, Adit, Bimo, Rio, dan Aris terjebak di bawah dengan satu predator, sementara di atas ada tiga predator lainnya.

"Bim, Rio, Aris... kita harus bikin barikade manusia di sini," ucap Adit. Ia mengambil potongan kayu terakhir yang ada. "Kita nggak bakal naik sebelum Gilang sampai atas."

Predator di dalam gua itu merayap di dinding, lidahnya yang panjang menjilat udara, mencicipi rasa takut yang mengental dari empat pria yang tersisa di bawah. Ia bergerak mendekat, bukan dengan cara menerjang, melainkan dengan cara merayap di atas kepala mereka, siap untuk menjatuhkan diri dan mengakhiri liburan ini dengan satu serangan fatal.

"Lu tau nggak, Ris," ucap Rio di tengah ketegangan maut itu, mencoba menyelipkan humor pahit. "Kalau kita mati di sini, seenggaknya kita mati di pulau mahal. Nggak malu-maluin banget pas masuk berita."

Aris tersenyum getir, tangannya memegang botol alkohol terakhir. "Gue belum mau masuk berita, Yo. Gue belum wisuda."

Di atas, tali kembali menjuntai ke bawah. "AYO! CEPAT! NAIK LAGI!" teriak Bram dari atas.

Adit menatap teman-temannya. "Aris, lu duluan. Lu otak kita. Kita butuh lu buat mikirin cara keluar dari pulau ini."

"Tapi..."

"Gue bilang NAIK!" bentak Adit dengan empati yang mendalam di matanya. "Tolong, Ris. Jaga mereka di atas."

Aris akhirnya memanjat. Kini sisa Adit, Bimo, dan Rio. Tiga sahabat yang sejak awal merencanakan perjalanan ini. Mereka berdiri saling membelakangi, membentuk segitiga perlindungan di bawah cahaya bulan yang mulai tertutup awan lagi.

Di atas mereka, predator itu mulai membuka rahangnya, memperlihatkan deretan gigi yang menyerupai jarum-jarum kristal.

•••

Bab 11: Pendakian Maut

"Oke... Sudah cukup," suara Adit terdengar berat namun stabil. Ia berdiri di tengah pilar cahaya bulan itu, debu-debu gua menari-nari di sekelilingnya.

"Berantem sekarang nggak bakal balikin Jaka, dan nggak bakal bikin kita keluar dari sini. Kita punya masalah yang lebih besar di atas sana."

Adit menunjuk ke arah lubang di langit-langit. Tiga pasang mata merah itu masih ada di sana, sesekali menghilang di balik bayang-bayang pohon, lalu muncul kembali. Mereka tidak berisik. Mereka tidak menggeram. Kesunyian mereka justru menunjukkan tingkat kecerdasan yang mengerikan. Mereka sedang mempelajari cara manusia-manusia ini bereaksi.

Aris menyesuaikan letak kacamatanya yang sedikit retak. Ia membuka tas punggungnya, mengeluarkan beberapa botol parfum mahal milik Dina dan Lala yang sempat terbawa, serta beberapa botol alkohol pembersih luka dari tas Nadia.

"Gue punya ide, tapi ini butuh kerja sama tim yang bener-bener solid," ujar Aris. Ia mulai menjajajrkan barang-barang itu di atas batu datar. "Makhluk-makhluk ini punya indra penciuman yang luar biasa tajam. Itu kekuatan mereka, tapi bisa jadi kelemahan mereka kalau kita tahu cara ngaco-in saraf mereka."

"Maksud lu gimana, Ris?" tanya Bimo sambil menahan nyeri di tangannya yang dibebat.

"Parfum ini... baunya sangat menyengat dan kimiawi. Kalau kita campur sama alkohol dan sedikit minyak goreng dari bekal kita, kita bisa bikin aroma yang bakal bikin mereka pusing atau seenggaknya kehilangan jejak bau kita selama beberapa menit," jelas Aris. "Tapi itu cuma pengalihan. Masalah utamanya adalah gimana caranya kita naik ke atas sana tanpa dimakan satu per satu pas kita lagi manjat."

Adit mendekat, ia memperhatikan struktur dinding gua yang menuju lubang di atas. Dindingnya tidak rata, penuh dengan tonjolan batu granit yang bisa dijadikan pijakan, namun tingginya mencapai tujuh meter. Bagi orang biasa, itu adalah pendakian yang sulit, apalagi dalam kondisi tertekan.

"Kita bakal pakai sistem katrol manual," kata Adit. "Kita punya tali climbing yang dibawa Bram, kan? Bram, lu itu pendaki terbaik di antara kita. Lu harus naik duluan. Pas lu sampai di atas, jangan langsung keluar. Lu cari pohon yang kuat di deket lubang, iket talinya, terus kita tarik semua satu per satu ke atas."

Bram menelan ludah. Ia menatap ke atas, ke arah mata-mata merah yang menunggu. "Dit, kalau gue naik duluan, gue bakal jadi sasaran empuk dong. Gue bakal ada di posisi menggantung, nggak bisa ngelawan kalau mereka nyerang."

"Itu gunanya 'bom aroma' Aris," sahut Adit. "Kita bakal lempar botol-botol parfum yang udah dicampur ini ke arah yang berlawanan dari posisi lu naik. Kita bakal buat kegaduhan di sisi kiri, sementara lu manjat di sisi kanan yang paling gelap."

Maya yang sejak tadi diam, tiba-tiba bersuara. "Mereka bukan cuma pake hidung, Dit. Mereka denger detak jantung kita. Gue bisa ngerasa mereka... mereka nunggu momen kita untuk capek dan ga bisa ngelawan mereka."

"Makanya kita harus gerak cepet, May," balas Adit. Ia menghampiri Rico yang masih terdiam. "Ric, gue butuh lu. Gue tau lu takut, kita semua takut. Tapi kalau lu mau selamat, lu harus bantu narik tali nanti. Tenaga lu dibutuhin."

Rico mendongak. Matanya yang sembab menatap Adit, lalu beralih ke Santi. Ada rasa malu yang tersirat di wajahnya. Ia mengangguk pelan, tanpa suara.

Persiapan dimulai dengan sangat pelan dan hati-hati. Aris mulai mencampur cairan-cairan kimia sederhana itu ke dalam botol-botol plastik. Gilang membantu dengan menggunakan pisau lipat Rio untuk melubangi tutup botol agar aromanya bisa menyebar perlahan.

Sambil bekerja, mereka kembali terjebak dalam percakapan yang mendalam. Di ambang kematian, rahasia-rahasia hidup seolah ingin keluar mencari udara.

"Lu tau nggak, Dit?" bisik Lala sambil membantu mengikat tali. "Gue sebenernya benci sama liburan mahal kayak gini. Gue ikut cuma karena gue nggak mau ngerasa ketinggalan dari kalian. Gue selalu ngerasa harus punya standar hidup yang sama biar bisa tetep jadi temen kalian. Padahal sebenernya, gue lebih suka di rumah, makan mie instan sambil nonton anime."

Adit tersenyum sedih. "La, lu nggak perlu jadi orang kaya buat jadi temen gue. Gue ajak kalian ke sini karena gue ngerasa kalian itu satu-satunya orang yang liat gue bukan karena uang bokap gue."

"Tapi liat sekarang, Dit," sahut Eka sambil mengelus sampul buku sketsanya. "Uang nggak bisa beli keselamatan kita di sini. Pulau ini nggak peduli siapa bapak kita atau berapa isi saldo kita."

Percakapan itu terhenti saat Aris memberikan kode bahwa 'umpan' sudah siap.

Bram mulai bersiap. Ia melepas sepatunya agar bisa merasakan tekstur batu dengan kaki telanjangnya, sebuah teknik yang ia pelajari saat ikut klub pecinta alam. Ia mengikatkan tali di pinggangnya. Wajahnya yang biasanya penuh tawa kini mengeras, menunjukkan kedewasaan yang muncul karena keadaan mendesak.

"Oke, dengerin," bisik Adit. "Pas gue itung sampai tiga, Rio sama Bimo bakal lempar botol ini sejauh mungkin ke arah timur lubang. Begitu itu pecah, Bram langsung naik. Yang lain, jaga suara. Jangan ada yang teriak apa pun yang terjadi."

Suasana menjadi sangat hening. Detak jantung mereka seolah-olah beradu dengan tetesan air gua.

"Satu..."

"Dua..."

"Tiga!"

PRANG! PRANG!

Dua botol plastik berisi campuran parfum dan alkohol mendarat di atas permukaan pulau, sekitar sepuluh meter dari lubang. Aroma bunga lili yang sangat tajam dan bau kimia yang menusuk seketika meledak di udara malam.

Di atas sana, terdengar suara geraman bingung. Cahaya merah dari mata-mata itu bergerak cepat menjauhi lubang, menuju ke arah sumber bau yang asing bagi mereka. Saraf penciuman predator yang sensitif itu terganggu hebat oleh ledakan aroma buatan manusia.

"Sekarang, Bram! Naik!" perintah Adit pelan.

Bram mulai merayap naik. Gerakannya sangat halus, hampir tidak bersuara. Ia mencari celah-celah granit, jarinya mencengkeram kuat. Di bawah, empat belas pasang mata menatap ke atas dengan napas tertahan. Setiap kali Bram sedikit tergelincir, jantung mereka seolah ikut merosot.

Empat meter... lima meter...

Tiba-tiba, salah satu makhluk itu berhenti mengejar umpan bau. Ia menyadari sesuatu yang salah. Ia tidak kembali ke lubang, melainkan mulai merangkak di pepohonan secara melingkar, mendekati sisi tempat Bram berada.

"Dia balik..." bisik Maya dengan suara yang hampir tak terdengar.

Adit menggenggam tangannya kuat-kuat. Ia ingin berteriak memperingatkan Bram, tapi itu hanya akan mempercepat serangan makhluk itu.

Bram mencapai pinggiran lubang. Ia menjangkau sebuah akar pohon besar yang melilit di tepian batu. Dengan satu hentakan kuat, ia menarik tubuhnya ke atas. Namun, tepat saat kaki Bram baru saja mendarat di permukaan tanah pulau, makhluk itu muncul dari balik bayangan pohon beringin.

Makhluk itu berdiri dengan dua kaki, tingginya hampir dua setengah meter. Kulitnya yang hitam tampak mengkilap di bawah cahaya bulan, memperlihatkan otot-otot yang seperti lilitan baja. Ia tidak langsung menyerang. Ia memiringkan kepalanya, menatap Bram dengan rasa ingin tahu yang sadis.

Bram membeku. Ia bisa mencium bau napas makhluk itu, bau daging busuk dan air laut yang asin.

"Bram! Iket talinya!" teriak Adit dari bawah, menyadari bahwa kerahasiaan sudah tidak berguna lagi.

Bram tersadar dari ketakutannya. Ia segera melilitkan tali ke batang pohon di sampingnya dan membuat simpul mati dengan kecepatan kilat. "CEPETAN NAIK! DIA ADA DI SINI!"

Di bawah, kekacauan terjadi. Dina adalah yang pertama ditarik ke atas. Rico, Bimo, dan Rio menarik tali itu sekuat tenaga. Dina menangis histeris saat tubuhnya melayang di udara.

Di atas, makhluk itu mulai mendekati Bram dengan langkah pelan. Ia mengeluarkan suara desisan yang panjang. Bram mengambil senter besar yang ada di sakunya dan menyalakannya tepat ke arah mata makhluk itu.

Cring!

Lampu LED berkekuatan tinggi itu menghantam mata predator yang terbiasa dengan kegelapan. Makhluk itu melengking kesakitan, menutupi matanya dengan tangan panjangnya yang berkuku tajam.

"NAIK, DIN! CEPET!" Bram menarik Dina masuk ke dalam celah pohon yang cukup aman.

Satu per satu mereka mulai naik. Lala, Nadia, Santi. Tekanan emosional di atas sana jauh lebih besar. Mereka harus berdiri di permukaan pulau yang kini terasa seperti medan perang.

Namun, predator itu tidak bodoh. Melihat kawanannya mulai terganggu, makhluk kedua dan ketiga muncul dari arah pantai. Mereka mulai mengepung area lubang tersebut.

Rico adalah orang kesembilan yang naik. Saat ia mencapai atas, ia melihat pemandangan yang membuatnya hampir pingsan. Teman-temannya yang sudah di atas berkumpul di tengah lingkaran yang dijaga oleh Bram dengan senternya. Di sekeliling mereka, bayangan-bayangan hitam bergerak dengan sangat cepat di antara pepohonan.

"Masih ada lima orang di bawah!" teriak Nadia dari atas. "Adit! Bimo! Rio! Aris! Gilang! Cepetan!"

Di bawah, Adit mendorong Gilang untuk naik lebih dulu. "Naik, Lang! Amankan kamera lu! Dunia harus tahu tempat ini!"

"Tapi Dit..."

"NGGAK ADA TAPI-TAPIAN! NAIK!"

Saat Gilang mulai naik, sebuah hantaman keras terdengar dari dinding gua yang lain. Makhluk yang tadi mengikuti mereka di lorong bawah tanah akhirnya berhasil menjebol dinding granit yang tipis. Ia masuk ke dalam ruangan gua bawah tanah itu.

Kini, Adit, Bimo, Rio, dan Aris terjebak di bawah dengan satu predator, sementara di atas ada tiga predator lainnya.

"Bim, Rio, Aris... kita harus bikin barikade manusia di sini," ucap Adit. Ia mengambil potongan kayu terakhir yang ada. "Kita nggak bakal naik sebelum Gilang sampai atas."

Predator di dalam gua itu merayap di dinding, lidahnya yang panjang menjilat udara, mencicipi rasa takut yang mengental dari empat pria yang tersisa di bawah. Ia bergerak mendekat, bukan dengan cara menerjang, melainkan dengan cara merayap di atas kepala mereka, siap untuk menjatuhkan diri dan mengakhiri liburan ini dengan satu serangan fatal.

"Lu tau nggak, Ris," ucap Rio di tengah ketegangan maut itu, mencoba menyelipkan humor pahit. "Kalau kita mati di sini, seenggaknya kita mati di pulau mahal. Nggak malu-maluin banget pas masuk berita."

Aris tersenyum getir, tangannya memegang botol alkohol terakhir. "Gue belum mau masuk berita, Yo. Gue belum wisuda."

Di atas, tali kembali menjuntai ke bawah. "AYO! CEPAT! NAIK LAGI!" teriak Bram dari atas.

Adit menatap teman-temannya. "Aris, lu duluan. Lu otak kita. Kita butuh lu buat mikirin cara keluar dari pulau ini."

"Tapi..."

"Gue bilang NAIK!" bentak Adit dengan empati yang mendalam di matanya. "Tolong, Ris. Jaga mereka di atas."

Aris akhirnya memanjat. Kini sisa Adit, Bimo, dan Rio. Tiga sahabat yang sejak awal merencanakan perjalanan ini. Mereka berdiri saling membelakangi, membentuk segitiga perlindungan di bawah cahaya bulan yang mulai tertutup awan lagi.

Di atas mereka, predator itu mulai membuka rahangnya, memperlihatkan deretan gigi yang menyerupai jarum-jarum kristal.

•••

Other Stories

Tersesat

Qiran yang suka hal baru nekat mengakses deep web dan menemukan sebuah lagu, lalu memamerk ...

Menolak Jatuh Cinta

Maretha Agnia, novelis terkenal dengan nama pena sahabatnya, menjelajah dunia selama tiga ...

Jatuh Untuk Tumbuh

Layaknya pohon yang meranggas saat kemarau panjang, daunnya perlahan jatuh, terinjak, bahk ...

Pasti Ada Jalan

Sebagai ibu tunggal di usia muda, Sari, perempuan cerdas yang bernasib malang itu, selalu ...

Ada Apa Dengan Rasi

Saking seringnya melihat dan mendengar kedua orang tuanya bertengkar, membuat Rasi, gadis ...

Susan Ngesot

Reni yang akrab dipanggil Susan oleh teman-teman onlinenya tewas akibat sumpah serapah Nat ...