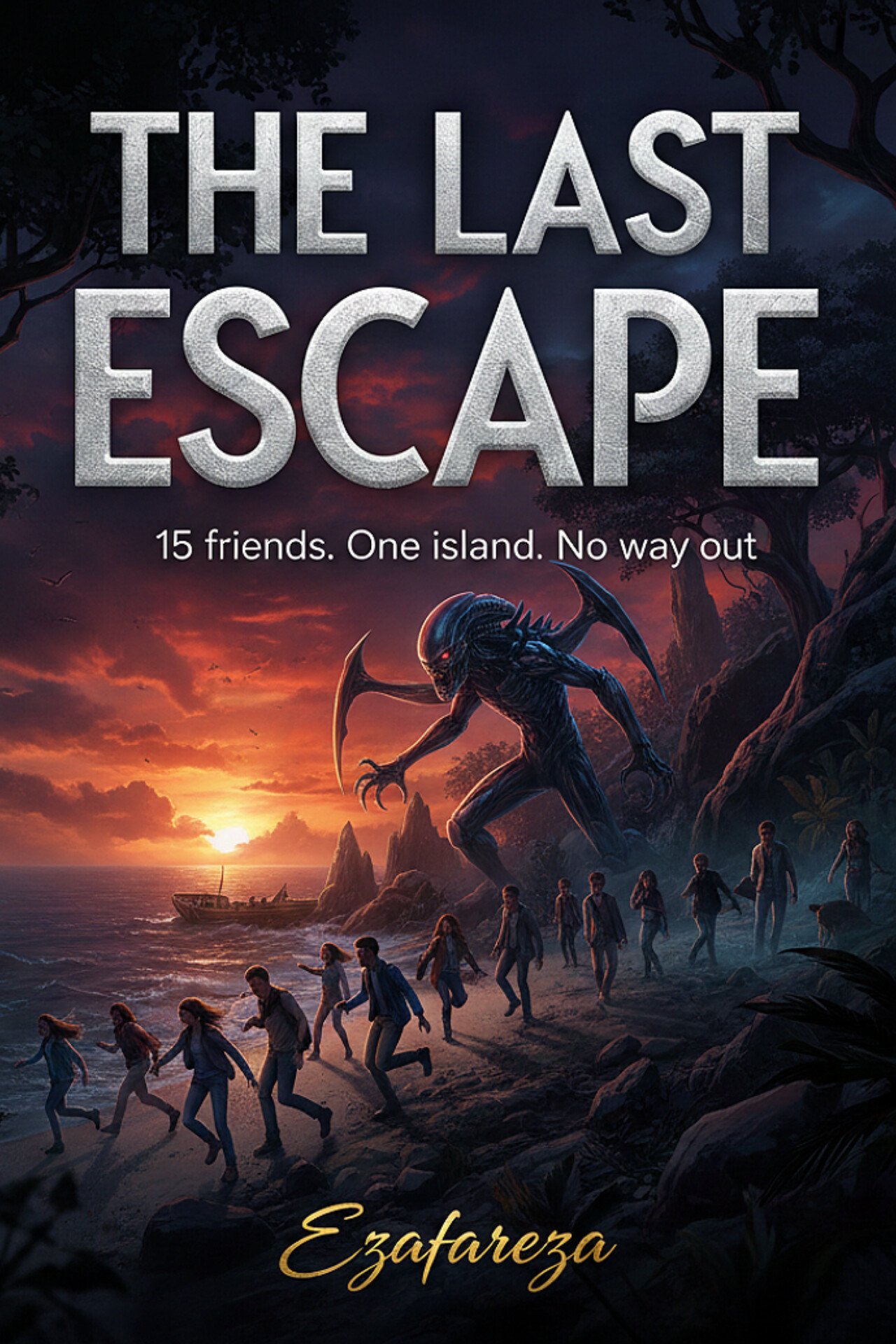

BAB 6 | "Pencarian Dalam Hening"

Angin laut yang berhembus di atas tebing semakin kencang, menerbangkan beberapa helai rambut Maya yang sedang asyik memandang jauh ke cakrawala. Suara tawa teman-temannya di belakang masih terdengar riuh, sebuah simfoni kegembiraan yang seolah tak akan pernah berakhir. Namun, bagi Maya, ada sesuatu yang hilang dari harmoni itu. Sebuah nada yang mendadak lenyap.

Bab 6: Pencarian dalam Hening

"Eh, si Jaka mana? Kok lama banget pipisnya? Apa jangan-jangan dia ketiduran di samping pohon?" tanya Rio sambil mengunyah keripik kentang terakhir dari bungkusnya. Ia menoleh ke arah rimbunnya semak-semak tempat Jaka menghilang sepuluh menit yang lalu.

Bram tertawa kecil, meskipun matanya mulai menyipit mencari sosok sahabatnya itu. "Mungkin dia lagi dandan. Lu tahu kan, Jaka kalau udah ketemu kaca atau pantulan air, langsung sibuk benerin jambang."

"Jaka! Woy, Jak! Cepetan, kita mau foto bareng lagi nih mumpung mataharinya belum terlalu tinggi!" teriak Adit. Suaranya memantul di dinding tebing, namun tidak ada jawaban. Hanya suara deburan ombak di bawah sana yang menyahut dengan dentuman yang berat.

Nadia yang sedang merapikan botol air mineral tiba-tiba berdiri. Perasaannya mulai tidak enak. Sebagai orang yang paling peka terhadap keadaan teman-temannya, ia merasakan kekosongan yang aneh. "Dit, coba samperin deh. Perasaan gue nggak enak nih. Dia nggak pernah selama ini kalau cuma buang air kecil kan."

"Duh, Nadia sayang, jangan terlalu khawatir gitu dong. Paling dia lagi ngerjain kita. Tahu sendiri kan Jaka itu raja prank," ujar Dina sambil sibuk mengoleskan tabir surya di lengannya. "Paling dia lagi sembunyi di balik pohon, nunggu kita panik terus tiba-tiba loncat sambil teriak 'Duar!'."

Adit menghela napas, namun ia tetap melangkah menuju arah hutan pakis. "Jak? Jangan bercanda ya. Ini udah mau siang, kita harus balik ke pondok kalau mau lanjut bakar-bakar lagi."

Adit menyibak dahan-dahan pakis yang lebar. Ia masuk sekitar lima meter ke dalam kegelapan vegetasi yang rapat. Di sana, ia berhenti. Suasana di dalam hutan kecil ini sangat berbeda dengan di tepi tebing. Tidak ada angin. Udara terasa lembap dan diam.

"Guys... sini bentar," panggil Adit. Suaranya tidak keras, tapi nada bicaranya membuat yang lain seketika terdiam.

Bram, Rio, dan Aris segera menyusul. Mereka menemukan Adit sedang berdiri terpaku menatap sebuah batu besar. Di atas batu itu, tergeletak satu buah sandal jepit kanan. Sandal milik Jaka yang semalam dikabarkan hilang.

"Loh, ini kan sandal yang dia cari semalam?" bisik Rio. Wajahnya yang tadi penuh tawa kini sedikit memucat. "Kok bisa ada di sini?"

Aris berjongkok, mengamati tanah di sekitar batu. "Nggak ada jejak kaki yang jelas karena tanahnya tertutup daun kering yang tebal. Tapi liat ini..." Aris menunjuk ke arah dahan pohon setinggi kepala manusia yang patah dengan arah yang tidak wajar. "Ini kayak ada sesuatu yang ditarik paksa lewat sini."

"Jaka! Lu jangan main-macam ya! Keluar nggak!" teriak Bram, suaranya kini penuh dengan kecemasan yang nyata. "Nggak lucu, Jak! Sumpah, nggak lucu!"

Sepuluh menit berlalu. Mereka mulai menyisir area sekitar pakis dengan radius dua puluh meter. Lima belas orang itu kini berpencar, namun tetap dalam jangkauan pandangan satu sama lain. Lala dan Santi tampak ketakutan, mereka saling berpegangan tangan erat-erat.

"Dit, gimana ni? Jaka beneran nggak ada," kata Bimo dengan nada suara yang rendah. Sebagai orang yang paling kuat fisiknya, ia mulai merasa tidak berdaya karena lawan yang mereka hadapi saat ini hanyalah 'kesunyian'.

"Kita nggak boleh pisah. Semuanya kumpul!" perintah Adit tegas. "Kita bagi dua tim. Tim satu tetap di sini, jagain barang-barang. Tim dua ikut gue masuk lebih dalam sedikit, tapi jangan sampai lepas dari pandangan tim satu."

Namun, di tengah kepanikan kecil itu, Maya melihat sesuatu yang lain. Ia tidak bergabung dengan perdebatan Adit dan Bram. Matanya tertuju pada batang pohon beringin tua yang akarnya menjuntai ke bawah.

Di salah satu akar yang menjuntai itu, terdapat cairan bening yang kental, hampir seperti liur, tapi baunya sangat tajam, seperti bau besi yang berkarat.

Maya ingin berteriak, tapi suaranya seolah tercekat di tenggorokan. Ia teringat akan jejak kaki yang ia temukan di pantai pagi tadi. Ia mulai menyadari bahwa "Pulau Seribu Hening" ini bukan dinamakan demikian karena kedamaiannya, melainkan karena apa pun yang ada di sini, sanggup melenyapkan suara secepat kilat.

---

Pencarian itu tidak lagi terasa seperti sebuah permainan. Suasana yang tadinya cerah dan penuh dengan warna-warna liburan yang mahal, kini seolah tersapu oleh filter abu-abu yang dingin.

Adit berdiri di tengah jalan setapak, memegang sandal jepit Jaka dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia bisa merasakan tekstur karet sandal itu yang masih terasa hangat karena terkena sinar matahari, sebuah pengingat pahit bahwa pemiliknya baru saja berada di sini beberapa saat yang lalu.

"Kita nggak bisa cuma teriak-teriak begini," bisik Aris. Suaranya datar, namun ada nada urgensi yang tajam. Ia melangkah mendekati pohon beringin tempat Maya terpaku. Aris melihat cairan bening yang kental itu. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah sapu tangan bersih, dan menyentuh cairan itu sedikit.

"Jangan disentuh, Ris!" peringat Nadia dengan nada cemas. Sebagai mahasiswi yang paham dasar-dasar medis, ia tahu bahwa cairan asing di alam liar bisa berarti apa saja, bisa jadi racun atau zat kimia berbahaya.

Aris menggeleng. "Ini bukan getah pohon. Teksturnya terlalu kenyal, dan baunya... ini bau organik. Kayak bau napas binatang kalau lu pernah ke kebun binatang dan berdiri terlalu dekat sama kandang macan."

Bram yang berada di dekat mereka mulai kehilangan kesabaran. "Binatang apaan sih? Di pulau sekecil ini nggak mungkin ada harimau atau beruang. Paling cuma biawak besar! Dan biawak nggak mungkin nyulik orang dewasa seberat Jaka dalam hitungan detik tanpa suara!"

"Bram, tenang dulu," kata Adit sambil meletakkan tangan di bahu sahabatnya. "Kita harus logis. Jaka mungkin jatuh ke salah satu celah batu disini. Tebing ini penuh dengan rongga bawah tanah kan."

Namun, ucapan Adit terdengar kosong di telinga mereka sendiri. Mereka semua tahu Jaka adalah orang yang paling waspada jika berkaitan dengan keselamatan fisiknya. Ia tidak akan ceroboh di tepi tebing.

Rio mulai berjalan memutar, matanya menyisir semak-semak dengan panik. "Jak! Lu kalau denger gue, tolong bersuara! Gue janji nggak bakal ngomel soal sandal lu! Gue bakal beliin yang baru sepuluh pasang pas kita pulang!" teriaknya dengan suara yang pecah. Ada empati yang mendalam dalam teriakan Rio; mereka berdua adalah teman sekamar yang sudah seperti saudara. Kehilangan Jaka, meski baru beberapa menit, terasa seperti kehilangan sebagian dari dirinya.

Di sisi lain, Dina mulai menangis sesenggukan. "Gue mau balik ke pondok. Gue nggak mau di sini. Tempat ini aneh, Dit. Gue bilang juga apa, tempat ini terlalu sepi!"

Lala mencoba menenangkan Dina, meskipun tangannya sendiri dingin seperti es. "Ssh, tenang Din. Jaka pasti ketemu. Mungkin dia cuma pingsan atau apa."

Bimo, sang atlet basket yang biasanya menjadi pusat kekuatan fisik mereka, kini tampak gelisah. Ia mengambil sebatang kayu besar yang tergeletak di tanah, memegangnya seperti pemukul kasti. "Gue bakal di depan. Adit, lu jaga tengah. Bram, lu di belakang. Kita sisir area ini sekali lagi sampai ke arah gua kecil di bawah sana."

Mereka mulai bergerak dalam formasi yang lebih rapat. Setiap langkah di atas daun kering terasa seperti ledakan suara di tengah keheningan hutan yang mencekam. Mereka melewati akar-akar pohon yang melilit tanah seperti ular raksasa. Gilang masih memegang kameranya, namun ia tidak lagi membidik pemandangan. Ia menyalakan layar pratinjaunya, mencoba menggunakan lensa *zoom*-nya untuk melihat ke dalam kegelapan semak-semak yang lebih jauh.

"Tunggu," bisik Gilang tiba-tiba.

Semua orang berhenti seketika.

"Apa, Lang? Lu liat sesuatu?" tanya Santi dengan suara nyaris tak terdengar.

Gilang tidak menjawab. Ia menurunkan kameranya, wajahnya pucat pasi. Ia menunjuk ke arah dahan pohon setinggi tiga meter yang tertutup dedaunan lebat. Di sana, tersangkut sepotong kain berwarna biru muda.

"Itu... itu sobekan baju Jaka guys," bisik Rico. Ia mengenali warna kaos yang dipakai Jaka pagi tadi.

Adit mendekat, mencoba menggapai kain itu, namun letaknya terlalu tinggi. "Gimana bisa kain bajunya ada di atas sana? Jaka nggak mungkin manjat pohon setinggi itu dalam waktu sesingkat itu kan."

Aris menatap dahan itu dengan saksama. "Dia nggak manjat. Dia keliatannya ditarik ke atas."

Kalimat itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Imajinasi mereka mulai liar membayangkan sesuatu yang mampu menarik pria dewasa ke atas pohon tanpa menimbulkan suara teriakan.

"Kita harus balik ke dermaga. Kita harus cari bantuan," kata Tora dengan tegas. "Persetan dengan liburan ini. Nyawa Jaka lebih penting."

"Tapi kita nggak bisa ninggalin dia!" balas Rio marah. "Gimana kalau dia masih hidup dan kita malah pergi sekarang?"

"Rio, dengerin gue," Adit mencoba menengahi dengan suara mature. "Kita nggak punya senjata. Kita nggak tahu apa yang kita hadapi. Kalau kita tetap di sini dalam keadaan buta arah, kita cuma bakal nambah korban. Kita balik ke pondok, ambil semua peralatan yang bisa jadi senjata, terus kita cari Pak Bakri di desa seberang pakai perahu karet kecil yang ada di gudang pondok."

Rencana itu terdengar masuk akal, meskipun sangat pahit. Mereka mulai mundur perlahan, tidak lagi memunggungi hutan. Mereka berjalan mundur, menjaga pandangan mereka tetap ke arah pepohonan.

Namun, saat mereka hampir mencapai jalan setapak utama, Maya tiba-tiba berhenti. Ia merasakan tetesan air jatuh ke bahunya. Ia mengira itu hujan, namun saat ia menyentuhnya, cairan itu terasa kental dan hangat.

Maya perlahan menatap ke atas.

"Jangan teriak..." bisik sebuah suara di dalam kepalanya, namun itu bukan suara manusia. Itu adalah insting bertahan hidupnya yang paling murni.

Di atas dahan pohon beringin yang tadi mereka lewati, mereka melihat sesuatu yang akan menghantui mimpi mereka selamanya, jika mereka selamat. Bukan Jaka yang mereka lihat, melainkan sebuah pemandangan yang menunjukkan betapa cerdas dan sadisnya makhluk yang menghuni pulau ini.

Makhluk itu belum menunjukkan dirinya sepenuhnya, namun ia meninggalkan 'pesan'. Di atas sana, tas punggung Jaka tergantung rapi, terbuka, dan isinya ponsel, dompet, dan biskuit, tertata di atas dahan seolah-olah sedang dipamerkan. Namun Jaka tidak ada di sana. Yang ada hanyalah jejak darah segar yang menetes perlahan, membentuk pola di atas tanah yang tadinya ingin mereka sisir.

"Lari..." bisik Adit.

"LARI SEKARANG!" teriak Bram sekuat tenaga.

Tanpa komando kedua, lima belas, tidak, empat belas orang itu berhamburan lari menuju pondok. Tawa yang tadi pagi mengisi udara kini digantikan oleh suara napas yang memburu dan derap langkah kaki yang panik di atas tanah pulau yang ternyata telah menjadi jebakan mahal bagi mereka semua.

Mereka belum tahu bahwa predator ini menyukai mangsa yang berlari. Baginya, rasa takut adalah bumbu yang membuat daging manusia menjadi lebih nikmat.

•••

Bab 6: Pencarian dalam Hening

"Eh, si Jaka mana? Kok lama banget pipisnya? Apa jangan-jangan dia ketiduran di samping pohon?" tanya Rio sambil mengunyah keripik kentang terakhir dari bungkusnya. Ia menoleh ke arah rimbunnya semak-semak tempat Jaka menghilang sepuluh menit yang lalu.

Bram tertawa kecil, meskipun matanya mulai menyipit mencari sosok sahabatnya itu. "Mungkin dia lagi dandan. Lu tahu kan, Jaka kalau udah ketemu kaca atau pantulan air, langsung sibuk benerin jambang."

"Jaka! Woy, Jak! Cepetan, kita mau foto bareng lagi nih mumpung mataharinya belum terlalu tinggi!" teriak Adit. Suaranya memantul di dinding tebing, namun tidak ada jawaban. Hanya suara deburan ombak di bawah sana yang menyahut dengan dentuman yang berat.

Nadia yang sedang merapikan botol air mineral tiba-tiba berdiri. Perasaannya mulai tidak enak. Sebagai orang yang paling peka terhadap keadaan teman-temannya, ia merasakan kekosongan yang aneh. "Dit, coba samperin deh. Perasaan gue nggak enak nih. Dia nggak pernah selama ini kalau cuma buang air kecil kan."

"Duh, Nadia sayang, jangan terlalu khawatir gitu dong. Paling dia lagi ngerjain kita. Tahu sendiri kan Jaka itu raja prank," ujar Dina sambil sibuk mengoleskan tabir surya di lengannya. "Paling dia lagi sembunyi di balik pohon, nunggu kita panik terus tiba-tiba loncat sambil teriak 'Duar!'."

Adit menghela napas, namun ia tetap melangkah menuju arah hutan pakis. "Jak? Jangan bercanda ya. Ini udah mau siang, kita harus balik ke pondok kalau mau lanjut bakar-bakar lagi."

Adit menyibak dahan-dahan pakis yang lebar. Ia masuk sekitar lima meter ke dalam kegelapan vegetasi yang rapat. Di sana, ia berhenti. Suasana di dalam hutan kecil ini sangat berbeda dengan di tepi tebing. Tidak ada angin. Udara terasa lembap dan diam.

"Guys... sini bentar," panggil Adit. Suaranya tidak keras, tapi nada bicaranya membuat yang lain seketika terdiam.

Bram, Rio, dan Aris segera menyusul. Mereka menemukan Adit sedang berdiri terpaku menatap sebuah batu besar. Di atas batu itu, tergeletak satu buah sandal jepit kanan. Sandal milik Jaka yang semalam dikabarkan hilang.

"Loh, ini kan sandal yang dia cari semalam?" bisik Rio. Wajahnya yang tadi penuh tawa kini sedikit memucat. "Kok bisa ada di sini?"

Aris berjongkok, mengamati tanah di sekitar batu. "Nggak ada jejak kaki yang jelas karena tanahnya tertutup daun kering yang tebal. Tapi liat ini..." Aris menunjuk ke arah dahan pohon setinggi kepala manusia yang patah dengan arah yang tidak wajar. "Ini kayak ada sesuatu yang ditarik paksa lewat sini."

"Jaka! Lu jangan main-macam ya! Keluar nggak!" teriak Bram, suaranya kini penuh dengan kecemasan yang nyata. "Nggak lucu, Jak! Sumpah, nggak lucu!"

Sepuluh menit berlalu. Mereka mulai menyisir area sekitar pakis dengan radius dua puluh meter. Lima belas orang itu kini berpencar, namun tetap dalam jangkauan pandangan satu sama lain. Lala dan Santi tampak ketakutan, mereka saling berpegangan tangan erat-erat.

"Dit, gimana ni? Jaka beneran nggak ada," kata Bimo dengan nada suara yang rendah. Sebagai orang yang paling kuat fisiknya, ia mulai merasa tidak berdaya karena lawan yang mereka hadapi saat ini hanyalah 'kesunyian'.

"Kita nggak boleh pisah. Semuanya kumpul!" perintah Adit tegas. "Kita bagi dua tim. Tim satu tetap di sini, jagain barang-barang. Tim dua ikut gue masuk lebih dalam sedikit, tapi jangan sampai lepas dari pandangan tim satu."

Namun, di tengah kepanikan kecil itu, Maya melihat sesuatu yang lain. Ia tidak bergabung dengan perdebatan Adit dan Bram. Matanya tertuju pada batang pohon beringin tua yang akarnya menjuntai ke bawah.

Di salah satu akar yang menjuntai itu, terdapat cairan bening yang kental, hampir seperti liur, tapi baunya sangat tajam, seperti bau besi yang berkarat.

Maya ingin berteriak, tapi suaranya seolah tercekat di tenggorokan. Ia teringat akan jejak kaki yang ia temukan di pantai pagi tadi. Ia mulai menyadari bahwa "Pulau Seribu Hening" ini bukan dinamakan demikian karena kedamaiannya, melainkan karena apa pun yang ada di sini, sanggup melenyapkan suara secepat kilat.

---

Pencarian itu tidak lagi terasa seperti sebuah permainan. Suasana yang tadinya cerah dan penuh dengan warna-warna liburan yang mahal, kini seolah tersapu oleh filter abu-abu yang dingin.

Adit berdiri di tengah jalan setapak, memegang sandal jepit Jaka dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia bisa merasakan tekstur karet sandal itu yang masih terasa hangat karena terkena sinar matahari, sebuah pengingat pahit bahwa pemiliknya baru saja berada di sini beberapa saat yang lalu.

"Kita nggak bisa cuma teriak-teriak begini," bisik Aris. Suaranya datar, namun ada nada urgensi yang tajam. Ia melangkah mendekati pohon beringin tempat Maya terpaku. Aris melihat cairan bening yang kental itu. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah sapu tangan bersih, dan menyentuh cairan itu sedikit.

"Jangan disentuh, Ris!" peringat Nadia dengan nada cemas. Sebagai mahasiswi yang paham dasar-dasar medis, ia tahu bahwa cairan asing di alam liar bisa berarti apa saja, bisa jadi racun atau zat kimia berbahaya.

Aris menggeleng. "Ini bukan getah pohon. Teksturnya terlalu kenyal, dan baunya... ini bau organik. Kayak bau napas binatang kalau lu pernah ke kebun binatang dan berdiri terlalu dekat sama kandang macan."

Bram yang berada di dekat mereka mulai kehilangan kesabaran. "Binatang apaan sih? Di pulau sekecil ini nggak mungkin ada harimau atau beruang. Paling cuma biawak besar! Dan biawak nggak mungkin nyulik orang dewasa seberat Jaka dalam hitungan detik tanpa suara!"

"Bram, tenang dulu," kata Adit sambil meletakkan tangan di bahu sahabatnya. "Kita harus logis. Jaka mungkin jatuh ke salah satu celah batu disini. Tebing ini penuh dengan rongga bawah tanah kan."

Namun, ucapan Adit terdengar kosong di telinga mereka sendiri. Mereka semua tahu Jaka adalah orang yang paling waspada jika berkaitan dengan keselamatan fisiknya. Ia tidak akan ceroboh di tepi tebing.

Rio mulai berjalan memutar, matanya menyisir semak-semak dengan panik. "Jak! Lu kalau denger gue, tolong bersuara! Gue janji nggak bakal ngomel soal sandal lu! Gue bakal beliin yang baru sepuluh pasang pas kita pulang!" teriaknya dengan suara yang pecah. Ada empati yang mendalam dalam teriakan Rio; mereka berdua adalah teman sekamar yang sudah seperti saudara. Kehilangan Jaka, meski baru beberapa menit, terasa seperti kehilangan sebagian dari dirinya.

Di sisi lain, Dina mulai menangis sesenggukan. "Gue mau balik ke pondok. Gue nggak mau di sini. Tempat ini aneh, Dit. Gue bilang juga apa, tempat ini terlalu sepi!"

Lala mencoba menenangkan Dina, meskipun tangannya sendiri dingin seperti es. "Ssh, tenang Din. Jaka pasti ketemu. Mungkin dia cuma pingsan atau apa."

Bimo, sang atlet basket yang biasanya menjadi pusat kekuatan fisik mereka, kini tampak gelisah. Ia mengambil sebatang kayu besar yang tergeletak di tanah, memegangnya seperti pemukul kasti. "Gue bakal di depan. Adit, lu jaga tengah. Bram, lu di belakang. Kita sisir area ini sekali lagi sampai ke arah gua kecil di bawah sana."

Mereka mulai bergerak dalam formasi yang lebih rapat. Setiap langkah di atas daun kering terasa seperti ledakan suara di tengah keheningan hutan yang mencekam. Mereka melewati akar-akar pohon yang melilit tanah seperti ular raksasa. Gilang masih memegang kameranya, namun ia tidak lagi membidik pemandangan. Ia menyalakan layar pratinjaunya, mencoba menggunakan lensa *zoom*-nya untuk melihat ke dalam kegelapan semak-semak yang lebih jauh.

"Tunggu," bisik Gilang tiba-tiba.

Semua orang berhenti seketika.

"Apa, Lang? Lu liat sesuatu?" tanya Santi dengan suara nyaris tak terdengar.

Gilang tidak menjawab. Ia menurunkan kameranya, wajahnya pucat pasi. Ia menunjuk ke arah dahan pohon setinggi tiga meter yang tertutup dedaunan lebat. Di sana, tersangkut sepotong kain berwarna biru muda.

"Itu... itu sobekan baju Jaka guys," bisik Rico. Ia mengenali warna kaos yang dipakai Jaka pagi tadi.

Adit mendekat, mencoba menggapai kain itu, namun letaknya terlalu tinggi. "Gimana bisa kain bajunya ada di atas sana? Jaka nggak mungkin manjat pohon setinggi itu dalam waktu sesingkat itu kan."

Aris menatap dahan itu dengan saksama. "Dia nggak manjat. Dia keliatannya ditarik ke atas."

Kalimat itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Imajinasi mereka mulai liar membayangkan sesuatu yang mampu menarik pria dewasa ke atas pohon tanpa menimbulkan suara teriakan.

"Kita harus balik ke dermaga. Kita harus cari bantuan," kata Tora dengan tegas. "Persetan dengan liburan ini. Nyawa Jaka lebih penting."

"Tapi kita nggak bisa ninggalin dia!" balas Rio marah. "Gimana kalau dia masih hidup dan kita malah pergi sekarang?"

"Rio, dengerin gue," Adit mencoba menengahi dengan suara mature. "Kita nggak punya senjata. Kita nggak tahu apa yang kita hadapi. Kalau kita tetap di sini dalam keadaan buta arah, kita cuma bakal nambah korban. Kita balik ke pondok, ambil semua peralatan yang bisa jadi senjata, terus kita cari Pak Bakri di desa seberang pakai perahu karet kecil yang ada di gudang pondok."

Rencana itu terdengar masuk akal, meskipun sangat pahit. Mereka mulai mundur perlahan, tidak lagi memunggungi hutan. Mereka berjalan mundur, menjaga pandangan mereka tetap ke arah pepohonan.

Namun, saat mereka hampir mencapai jalan setapak utama, Maya tiba-tiba berhenti. Ia merasakan tetesan air jatuh ke bahunya. Ia mengira itu hujan, namun saat ia menyentuhnya, cairan itu terasa kental dan hangat.

Maya perlahan menatap ke atas.

"Jangan teriak..." bisik sebuah suara di dalam kepalanya, namun itu bukan suara manusia. Itu adalah insting bertahan hidupnya yang paling murni.

Di atas dahan pohon beringin yang tadi mereka lewati, mereka melihat sesuatu yang akan menghantui mimpi mereka selamanya, jika mereka selamat. Bukan Jaka yang mereka lihat, melainkan sebuah pemandangan yang menunjukkan betapa cerdas dan sadisnya makhluk yang menghuni pulau ini.

Makhluk itu belum menunjukkan dirinya sepenuhnya, namun ia meninggalkan 'pesan'. Di atas sana, tas punggung Jaka tergantung rapi, terbuka, dan isinya ponsel, dompet, dan biskuit, tertata di atas dahan seolah-olah sedang dipamerkan. Namun Jaka tidak ada di sana. Yang ada hanyalah jejak darah segar yang menetes perlahan, membentuk pola di atas tanah yang tadinya ingin mereka sisir.

"Lari..." bisik Adit.

"LARI SEKARANG!" teriak Bram sekuat tenaga.

Tanpa komando kedua, lima belas, tidak, empat belas orang itu berhamburan lari menuju pondok. Tawa yang tadi pagi mengisi udara kini digantikan oleh suara napas yang memburu dan derap langkah kaki yang panik di atas tanah pulau yang ternyata telah menjadi jebakan mahal bagi mereka semua.

Mereka belum tahu bahwa predator ini menyukai mangsa yang berlari. Baginya, rasa takut adalah bumbu yang membuat daging manusia menjadi lebih nikmat.

•••

Other Stories

Membabi Buta

Mariatin bekerja di rumah Sundari dan Sulasmi bersama anaknya, Asti. Awalnya nyaman, namun ...

My 24

Apa yang tak ia miliki? Karir yang gemilang, prestasi yang apik, istri yang cantik. Namun ...

Bad Close Friend

Denta, siswa SMA 91 Cirebon yang urakan dan suka tawuran, tak pernah merasa cocok berteman ...

Ablasa

Perjalanan Nindya dan teman-temannya ke Nusakambangan berubah mencekam saat mereka tersada ...

Osaka Meet You

Buat Nara, mama adalah segalanya.Sebagai anak tunggal, dirinya dekat dengan mama dibanding ...