Bab 10: Guncangan Di Atas Selat Bosphorus

Minggu kedua masa pengabdian di kearsipan terasa lebih tenang, namun Fatimah merasakan firasat yang tidak enak. Pagi itu, ia menerima sebuah paket tanpa nama pengirim di meja asramanya. Isinya bukan surat, melainkan sebuah majalah gaya hidup elit Turki yang sudah ditandai pada halaman tertentu.

Di sana, terpampang foto Emir Arslan yang sedang berjabat tangan dengan ayah Melisa, Tuan Sahin, di sebuah gala dinner. Judul beritanya cukup untuk membuat tangan Fatimah dingin: "Konsolidasi Dua Raksasa: Arslan dan Sahin Group Umumkan Aliansi Proyek Strategis dan Rencana Keluarga."

Keluarga. Kata itu berdenyut menyakitkan di kepala Fatimah.

Belum sempat ia mencerna berita itu, ponselnya berdering. Nama Kak Zahra muncul di layar.

"Fat, kau harus ke lobi sekarang. Ada seseorang yang mencarimu, dan dia bukan orang Turki."

Fatimah bergegas turun. Di sofa lobi yang sederhana, duduk seorang pria paruh baya dengan batik cokelat yang sangat ia kenal. Pakde Anwar, kakak tertua ibunya.

"Pakde?" Fatimah nyaris berlari memeluknya.

"Kenapa Pakde tiba-tiba ke Istanbul? Ibu baik-baik saja, kan?"

Wajah Pakde Anwar tampak lelah setelah penerbangan panjang, namun ada gurat keseriusan yang tidak bisa disembunyikan. "Ibumu... beliau sehat, Fat. Tapi toko kue kita sedang ada masalah besar. Tanah pasar itu mau digusur untuk apartemen, dan Ibu tidak mau pindah kalau bukan kamu yang mengurus surat-suratnya. Ibu rindu, Fat. Beliau tidak bilang, tapi Pakde tahu. Pakde ke sini untuk menjemputmu pulang."

Dunia Fatimah seolah runtuh untuk kedua kalinya dalam sehari. Pulang? Sekarang? Di saat ia baru saja menemukan benang merah sejarah keluarganya dan di saat Emir baru saja menyatakan niatnya?

"Pakde, kuliah Fatimah tinggal satu semester lagi. Riset ini..."

"Fatimah," sapa Pakde Anwar lembut namun tegas. "Ibumu sudah berkorban banyak.

Sekarang beliau butuh anaknya. Gelar bisa dicari nanti, tapi bakti pada orang tua tidak bisa menunggu."

Fatimah meminta waktu satu hari pada Pakde Anwar. Sore itu, ia meminta Emir menemuinya di bawah Jembatan Unkapani, tempat yang lebih sepi dan jauh dari jangkauan mata-mata kampus.

Angin laut bertiup kencang, membawa aroma garam dan ikan bakar dari kedai-kedai kecil di pinggiran Golden Horn. Emir datang dengan wajah yang sama lelahnya.

"Fatimah, aku tahu soal berita di majalah itu," Emir langsung membuka pembicaraan sebelum Fatimah sempat bicara. "Itu jebakan media Tuan Sahin. Aku datang ke sana hanya untuk urusan bisnis firma, tapi mereka memutarbalikkannya untuk menekan aku soal Melisa."

"Bey," Fatimah memotong, suaranya tenang namun ada nada perpisahan di dalamnya.

"Pakde saya ada di sini. Di Istanbul. Dia datang untuk menjemput saya pulang ke Indonesia."

Emir terdiam. Langkahnya terhenti. Ia menatap Fatimah dengan tatapan tidak percaya. "Pulang? Tapi risetmu? Proyek kita?"

Fatimah menceritakan masalah penggusuran toko kue ibunya. "Ibu adalah segalanya bagi saya, Bey. Sebagaimana Anda mencintai sejarah dan keluarga Anda, saya tidak bisa membiarkan Ibu berjuang sendirian di Jakarta. Mungkin... mungkin ini adalah cara Allah memberitahu saya bahwa tugas saya di Istanbul sudah selesai."

"Tidak," Emir menggeleng kuat. "Ini baru dimulai, Fatimah! Kita baru saja menemukan foto kakek kita. Kita baru saja membangun mimpi itu!"

"Mimpi tidak akan berkah jika dibangun di atas air mata ibu, Bey," Fatimah menunduk, butiran air mata jatuh ke aspal jembatan.

Emir mencengkeram pembatas jembatan hingga buku-buku jarinya memutih. "Jika kau pulang sekarang, Tuan Sahin akan menganggap dia menang. Melisa akan menganggap kau menyerah karena fitnah itu."

"Biarkan mereka menang dalam pandangan manusia," jawab Fatimah. "Saya hanya ingin menang dalam pandangan Allah."

Malam itu, Fatimah tidak bisa tidur. Ia duduk di antara koper yang masih kosong dan buku-buku referensi arsitekturnya yang berserakan. Ia memegang tasbih amber pemberian Emir di satu tangan, dan foto ibunya di tangan lain.

Tiba-tiba, sebuah pesan masuk dari Emir. Bukan kata-kata manis, melainkan sebuah lampiran dokumen teknis.

"Aku telah meninjau denah pasar di Jakarta yang kau ceritakan lokasinya kemarin. Perusahaan pengembang yang ingin menggusur pasar itu ternyata memiliki kemitraan dengan firma di sini. Beri aku waktu 24 jam. Jangan buat keputusan apa pun sebelum aku datang ke asramamu besok pagi."

Fatimah merasa ada secercah harapan, namun ia tidak ingin terlalu berharap tinggi. Ia menghabiskan sisa malamnya dengan bersujud, meminta petunjuk yang paling tepat.

Keesokan paginya, Emir datang bersama Ali Ihsan. Ini adalah pemandangan yang aneh—dua rival yang kini bekerja sama. Mereka menemui Pakde Anwar di lobi asrama.

"Bapak Anwar," Emir menyapa dengan bahasa Indonesia yang terpatah-patah, hasil belajar kilat semalaman, lalu melanjutkan dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh Ali. "Saya adalah Emir Arslan. Saya tahu masalah tanah di Jakarta. Saya ingin menawarkan solusi yang tidak mengharuskan Fatimah berhenti kuliah."

Pakde Anwar tampak bingung. "Maksud Anda?"

Ali membuka laptopnya. "Kami telah menyusun proposal singkat. Firma Arslan akan mengajukan desain renovasi pasar tersebut sebagai 'Warisan Budaya Kerjasama Turki-Indonesia' kepada pemerintah Jakarta. Jika pasar itu menjadi objek cagar budaya atau pusat kreatif yang didukung dana hibah internasional dari Turki, pengembang tidak akan bisa menggusurnya untuk apartemen."

Emir menatap Pakde Anwar dengan sungguh-sungguh. "Saya akan terbang ke Jakarta minggu depan untuk mempresentasikan ini secara pribadi. Saya ingin menyelamatkan toko kue Ibu Fatimah, bukan hanya karena Fatimah adalah asisten saya, tapi karena kakek saya berutang pada kakeknya."

Pakde Anwar terdiam lama. Ia melihat kesungguhan di mata pria Turki itu. Ia juga melihat bagaimana Fatimah menatap Emir—bukan dengan tatapan cinta biasa, tapi dengan rasa hormat dan harapan yang besar.

"Kenapa Anda mau melakukan sejauh ini?" tanya Pakde Anwar.

Emir tersenyum tipis, lalu melirik ke arah Fatimah. "Karena bangunan yang paling sulit dibangun bukan dari batu, Pak Anwar. Tapi dari kepercayaan. Dan saya tidak ingin menghancurkan kepercayaan yang sudah mulai tumbuh ini."

Keputusannya akhirnya diambil: Pakde Anwar akan pulang lebih dulu membawa kabar baik dan draf perlindungan hukum untuk Ibu. Fatimah diizinkan menetap untuk menyelesaikan semester terakhirnya dengan syarat Emir benar-benar membuktikan janjinya di Jakarta.

Sore itu, sebelum Pakde Anwar berangkat ke bandara, mereka semua berkunjung ke bukit di bawah Menara Çamlıca. Tempat di mana semua ini bermula.

Sambil menatap matahari terbenam yang membasuh Istanbul dengan warna keunguan, Emir berdiri di samping Fatimah.

"Tantangan kita belum selesai, Fatimah," ucap Emir pelan. "Melisa dan ayahnya tidak akan senang dengan intervensi saya di Jakarta."

"Saya tahu, Bey," Fatimah tersenyum, kali ini lebih lega. "Tapi seperti yang Anda katakan, kita tahu bagaimana menangani retakan. Selama fondasinya kuat, badai hanya akan membuat kita lebih kokoh."

Emir menyerahkan kembali tasbih amber yang sempat Fatimah ingin kembalikan saat mereka di jembatan kemarin. "Simpan ini. Ini bukan lagi tanda kecemasan, tapi tanda janji. Bahwa gema dari Istiqlal dan Suleymaniye tidak akan pernah berhenti selama kita berdua tetap berdiri bersama."

Di bawah cahaya Menara Çamlıca yang mulai menyala satu per satu, Fatimah merasa Istanbul bukan lagi kota yang asing. Kota ini telah menjadi bagian dari dirinya, sebagaimana Emir Arslan telah menjadi bagian dari doanya.

Peperangan dengan Melisa mungkin akan semakin tajam, dan jarak Jakarta-Istanbul mungkin akan terasa jauh, namun di puncak bukit itu, mereka tahu bahwa cahaya kebenaran akan selalu menemukan jalannya.

Di sana, terpampang foto Emir Arslan yang sedang berjabat tangan dengan ayah Melisa, Tuan Sahin, di sebuah gala dinner. Judul beritanya cukup untuk membuat tangan Fatimah dingin: "Konsolidasi Dua Raksasa: Arslan dan Sahin Group Umumkan Aliansi Proyek Strategis dan Rencana Keluarga."

Keluarga. Kata itu berdenyut menyakitkan di kepala Fatimah.

Belum sempat ia mencerna berita itu, ponselnya berdering. Nama Kak Zahra muncul di layar.

"Fat, kau harus ke lobi sekarang. Ada seseorang yang mencarimu, dan dia bukan orang Turki."

Fatimah bergegas turun. Di sofa lobi yang sederhana, duduk seorang pria paruh baya dengan batik cokelat yang sangat ia kenal. Pakde Anwar, kakak tertua ibunya.

"Pakde?" Fatimah nyaris berlari memeluknya.

"Kenapa Pakde tiba-tiba ke Istanbul? Ibu baik-baik saja, kan?"

Wajah Pakde Anwar tampak lelah setelah penerbangan panjang, namun ada gurat keseriusan yang tidak bisa disembunyikan. "Ibumu... beliau sehat, Fat. Tapi toko kue kita sedang ada masalah besar. Tanah pasar itu mau digusur untuk apartemen, dan Ibu tidak mau pindah kalau bukan kamu yang mengurus surat-suratnya. Ibu rindu, Fat. Beliau tidak bilang, tapi Pakde tahu. Pakde ke sini untuk menjemputmu pulang."

Dunia Fatimah seolah runtuh untuk kedua kalinya dalam sehari. Pulang? Sekarang? Di saat ia baru saja menemukan benang merah sejarah keluarganya dan di saat Emir baru saja menyatakan niatnya?

"Pakde, kuliah Fatimah tinggal satu semester lagi. Riset ini..."

"Fatimah," sapa Pakde Anwar lembut namun tegas. "Ibumu sudah berkorban banyak.

Sekarang beliau butuh anaknya. Gelar bisa dicari nanti, tapi bakti pada orang tua tidak bisa menunggu."

Fatimah meminta waktu satu hari pada Pakde Anwar. Sore itu, ia meminta Emir menemuinya di bawah Jembatan Unkapani, tempat yang lebih sepi dan jauh dari jangkauan mata-mata kampus.

Angin laut bertiup kencang, membawa aroma garam dan ikan bakar dari kedai-kedai kecil di pinggiran Golden Horn. Emir datang dengan wajah yang sama lelahnya.

"Fatimah, aku tahu soal berita di majalah itu," Emir langsung membuka pembicaraan sebelum Fatimah sempat bicara. "Itu jebakan media Tuan Sahin. Aku datang ke sana hanya untuk urusan bisnis firma, tapi mereka memutarbalikkannya untuk menekan aku soal Melisa."

"Bey," Fatimah memotong, suaranya tenang namun ada nada perpisahan di dalamnya.

"Pakde saya ada di sini. Di Istanbul. Dia datang untuk menjemput saya pulang ke Indonesia."

Emir terdiam. Langkahnya terhenti. Ia menatap Fatimah dengan tatapan tidak percaya. "Pulang? Tapi risetmu? Proyek kita?"

Fatimah menceritakan masalah penggusuran toko kue ibunya. "Ibu adalah segalanya bagi saya, Bey. Sebagaimana Anda mencintai sejarah dan keluarga Anda, saya tidak bisa membiarkan Ibu berjuang sendirian di Jakarta. Mungkin... mungkin ini adalah cara Allah memberitahu saya bahwa tugas saya di Istanbul sudah selesai."

"Tidak," Emir menggeleng kuat. "Ini baru dimulai, Fatimah! Kita baru saja menemukan foto kakek kita. Kita baru saja membangun mimpi itu!"

"Mimpi tidak akan berkah jika dibangun di atas air mata ibu, Bey," Fatimah menunduk, butiran air mata jatuh ke aspal jembatan.

Emir mencengkeram pembatas jembatan hingga buku-buku jarinya memutih. "Jika kau pulang sekarang, Tuan Sahin akan menganggap dia menang. Melisa akan menganggap kau menyerah karena fitnah itu."

"Biarkan mereka menang dalam pandangan manusia," jawab Fatimah. "Saya hanya ingin menang dalam pandangan Allah."

Malam itu, Fatimah tidak bisa tidur. Ia duduk di antara koper yang masih kosong dan buku-buku referensi arsitekturnya yang berserakan. Ia memegang tasbih amber pemberian Emir di satu tangan, dan foto ibunya di tangan lain.

Tiba-tiba, sebuah pesan masuk dari Emir. Bukan kata-kata manis, melainkan sebuah lampiran dokumen teknis.

"Aku telah meninjau denah pasar di Jakarta yang kau ceritakan lokasinya kemarin. Perusahaan pengembang yang ingin menggusur pasar itu ternyata memiliki kemitraan dengan firma di sini. Beri aku waktu 24 jam. Jangan buat keputusan apa pun sebelum aku datang ke asramamu besok pagi."

Fatimah merasa ada secercah harapan, namun ia tidak ingin terlalu berharap tinggi. Ia menghabiskan sisa malamnya dengan bersujud, meminta petunjuk yang paling tepat.

Keesokan paginya, Emir datang bersama Ali Ihsan. Ini adalah pemandangan yang aneh—dua rival yang kini bekerja sama. Mereka menemui Pakde Anwar di lobi asrama.

"Bapak Anwar," Emir menyapa dengan bahasa Indonesia yang terpatah-patah, hasil belajar kilat semalaman, lalu melanjutkan dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh Ali. "Saya adalah Emir Arslan. Saya tahu masalah tanah di Jakarta. Saya ingin menawarkan solusi yang tidak mengharuskan Fatimah berhenti kuliah."

Pakde Anwar tampak bingung. "Maksud Anda?"

Ali membuka laptopnya. "Kami telah menyusun proposal singkat. Firma Arslan akan mengajukan desain renovasi pasar tersebut sebagai 'Warisan Budaya Kerjasama Turki-Indonesia' kepada pemerintah Jakarta. Jika pasar itu menjadi objek cagar budaya atau pusat kreatif yang didukung dana hibah internasional dari Turki, pengembang tidak akan bisa menggusurnya untuk apartemen."

Emir menatap Pakde Anwar dengan sungguh-sungguh. "Saya akan terbang ke Jakarta minggu depan untuk mempresentasikan ini secara pribadi. Saya ingin menyelamatkan toko kue Ibu Fatimah, bukan hanya karena Fatimah adalah asisten saya, tapi karena kakek saya berutang pada kakeknya."

Pakde Anwar terdiam lama. Ia melihat kesungguhan di mata pria Turki itu. Ia juga melihat bagaimana Fatimah menatap Emir—bukan dengan tatapan cinta biasa, tapi dengan rasa hormat dan harapan yang besar.

"Kenapa Anda mau melakukan sejauh ini?" tanya Pakde Anwar.

Emir tersenyum tipis, lalu melirik ke arah Fatimah. "Karena bangunan yang paling sulit dibangun bukan dari batu, Pak Anwar. Tapi dari kepercayaan. Dan saya tidak ingin menghancurkan kepercayaan yang sudah mulai tumbuh ini."

Keputusannya akhirnya diambil: Pakde Anwar akan pulang lebih dulu membawa kabar baik dan draf perlindungan hukum untuk Ibu. Fatimah diizinkan menetap untuk menyelesaikan semester terakhirnya dengan syarat Emir benar-benar membuktikan janjinya di Jakarta.

Sore itu, sebelum Pakde Anwar berangkat ke bandara, mereka semua berkunjung ke bukit di bawah Menara Çamlıca. Tempat di mana semua ini bermula.

Sambil menatap matahari terbenam yang membasuh Istanbul dengan warna keunguan, Emir berdiri di samping Fatimah.

"Tantangan kita belum selesai, Fatimah," ucap Emir pelan. "Melisa dan ayahnya tidak akan senang dengan intervensi saya di Jakarta."

"Saya tahu, Bey," Fatimah tersenyum, kali ini lebih lega. "Tapi seperti yang Anda katakan, kita tahu bagaimana menangani retakan. Selama fondasinya kuat, badai hanya akan membuat kita lebih kokoh."

Emir menyerahkan kembali tasbih amber yang sempat Fatimah ingin kembalikan saat mereka di jembatan kemarin. "Simpan ini. Ini bukan lagi tanda kecemasan, tapi tanda janji. Bahwa gema dari Istiqlal dan Suleymaniye tidak akan pernah berhenti selama kita berdua tetap berdiri bersama."

Di bawah cahaya Menara Çamlıca yang mulai menyala satu per satu, Fatimah merasa Istanbul bukan lagi kota yang asing. Kota ini telah menjadi bagian dari dirinya, sebagaimana Emir Arslan telah menjadi bagian dari doanya.

Peperangan dengan Melisa mungkin akan semakin tajam, dan jarak Jakarta-Istanbul mungkin akan terasa jauh, namun di puncak bukit itu, mereka tahu bahwa cahaya kebenaran akan selalu menemukan jalannya.

Other Stories

Melodi Nada

Dua gadis kakak beradik dari sebuah desa yang memiliki mimpi tampil dipanggung impian. Mer ...

I See Your Monster, I See Your Pain

Aku punya segalanya. Kekuasaan, harta, nama besar. Tapi di balik itu, ada monster yang sel ...

Hati Diatas Melati ( 17+ )

Melati adalah asisten pribadi yang perfeksionis dengan penampilan yang selalu tertutup dan ...

Pulang Tanpa Diikuti

Sekar menghabiskan liburan panjang di rumah neneknya, sebuah rumah tua di desa yang menyim ...

Yume Tourou (lentera Mimpi)

Kanzaki Suraha, seorang Shinigami, bertugas menjemput arwah yang terjerumus iblis. Namun i ...

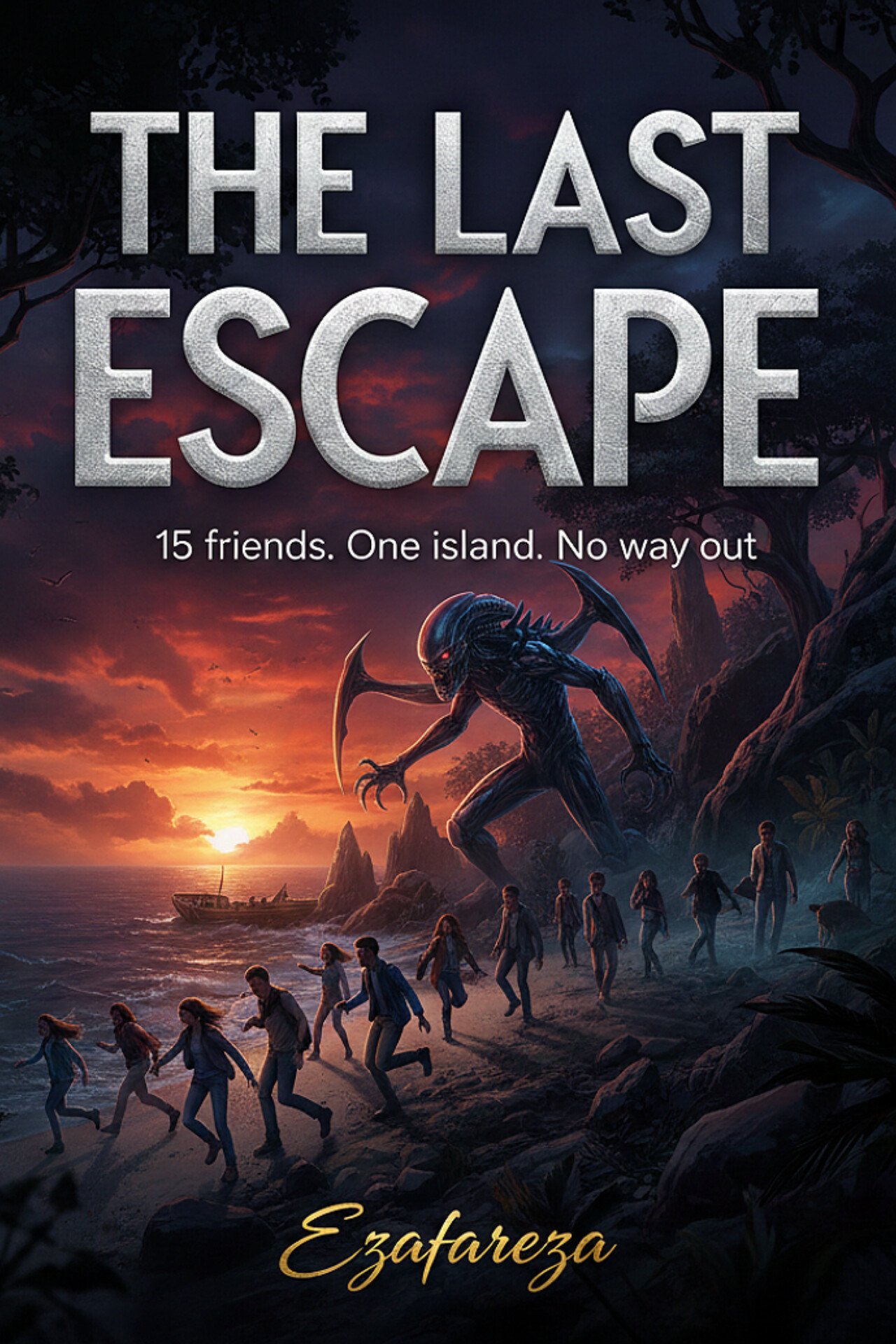

The Last Escape

The Last Escape, Berawal dari rencana liburan oleh 15 sekawan dari satu universitas, untuk ...