Ke Puskesmas

Aku mengambil setengah porsi nasi dan sup kangkung tahu. Mungkin kamu baru dengar ada sup demikian. Ini adalah kangkung, wortel, dan tahu. Berbumbu bawang putih, bawang merah, garam dan gula merah. Yang terakhir, hampir tidak pernah dipakai sebagai bumbu oleh orang tempat lahir suami. Biasanya, bumbu dasar masak mereka sama dengan bumbu yang aku sebut tadi, selain gula, serta wajib ‘micin’. Aku bahkan pernah kaget saat mendapati setoples kecil garam yang sudah dicampur dengan putihnya penyedap rasa itu. Sebagai orang yang jarang pakai penyedap, awal beradaptasi dengan masakan orang sini, perut mulas dan rasa mual menyerang.

“Yo, dimakan, Nak,” pintaku begitu sampai ke kamar.

Maisan sudah duduk bersandar pada dinding berlapis plastik tebal. Plastik yang pada masa aku jadi anak kos dulu, digunakan sebagai alas di kamar. Juga menutupi tembok. Nah, kamar ini juga mirip kamar anak kos. Karena lantai berlapis semen yang mulai hancur, kami tutup dengan plastik cokelat bermotif kayu. Bagian dindingnya juga. Kira-kira setengah meter tingginya. Tidak ada tempat tidur di kamar ini. Sebatas kasur tebal yang kami bawa dari Yogya. Sebenarnya, kami disarankan untuk tidur di kamar sebelah barat. Ada dipan di sana. Karena, sekarang kadang hujan.

Dan kamu tahu apa yang terjadi ketika hujan?

Kala jengking sebesar tapak tanganku bisa berkeliaran dengan merdeka. Demi menghindari bertemu dengannya, maka saran tidur di atas terlontar dari Simbah. Sayangnya, jarak antara jendela terbuka dengan tempat tidur, di kamar sebelah barat itu terlalu dekat. Aku tidak nyaman. Maka kupilih kamar sebelah timur. Dengan luas sekitar 3x2,5 meter, kami tidur bertiga, sejak suami kembali bekerja di Yogyakarta.

Maisan makan dengan pelan. Tapi, dari caranya menyendok, dan menikmati, dia seperti sudah tidak makan berbulan-bulan. Nafsu besar, tapi rasa tidak enak menyambangi mulut. Mungkin itu yang dirasakan.

Baru separuh porsi, dia sudah berhenti.

“Mi, udah. Aku mau tidur lagi.”

“Tidur sendiri, ya? Enggak dipangku, kan?”

“Iya. Tapi dikelonin.”

“Ya.”

Sebenarnya tawaranku tadi mencoba berusaha mencari celah agar bisa lanjut mengetik naskah. Tapi, sepertinya memang belum bisa. Apalagi, waktu hampir mendekati pukul tiga pagi. Kicauan burung, dan sesekali suara ayam mulai terdengar kokoknya. Tanpa melihat jam di android pun, aku bisa memprediksi waktu, jam berapa sekarang. Bukan istimewa sih. Hanya saja, aku ingat bagaimana proses menandai waktu ini terbangun sejak dulu di pesantren. Jika aku sehat, aku bisa merasakan suhu, suara-suara, dan memprediksi jam atau waktu yang berlangsung. Tapi, jika badanku terlalu lelah, dan sakit, maka aku kesulitan membuat prediksi waktu.

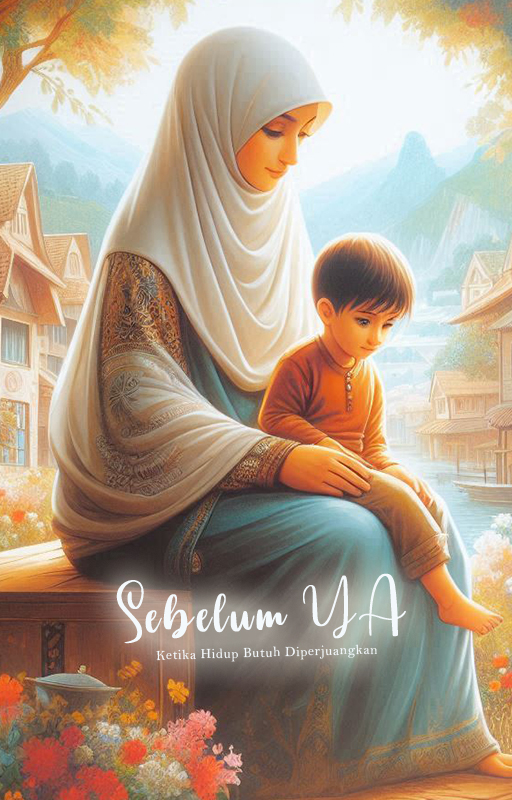

Aku memeluk tubuh Maisan yang hangat. Demam tepatnya. Wajahnya pucat, serta berat badannya seperti menyusut. Itu terlihat dari pipi yang biasanya mirip bakpao hangat, dan sekarang kempis. Seluruh badannya bentol-bentol. Rupanya mirip patung yang belum selesai dipahat. Hanya saja warnanya cokelat kemerahan. Aku sempat chating dengan teman yang dokter, dari Yogyakarta. Kemungkinan itu alergi, atau biduren. Yang terakhir ini kurang yakin. Karena bentolnya enggak wajar.

‘Mungkin sebaiknya nanti kubawa ke Puskesmas.’

Tidak butuh waktu lama, paginya,aku sukses mengajak Maisan ke Puskesmas. Simbah kebetulan sudah berangkat ke sawah sejak lepas Shubuh. Dik Byan yang sekolah PAUD terpaksa tidak masuk. Hmm… tentang sekolah ini, aku jadi ingat Maisan. Dia juga belum senang sekolah. Mungkin itu kekeliruanku yang memasukkannya ke TK saat masih usia empat tahun. Jadi, sekarang masuk tahun kedua bersekolah di jenjang yang sama. Sepertinya dia memang bosan.

Usai bersiap, kami pun berangkat. Maisan memakai jaket, dan kaus kaki. Kami melaju dengan motor matic, keluar dari desa Poreh. Desa yang mayoritas penduduknya bertani. Desa yang mengingatkanku pada tanah lahir, pada sudut-sudut tertentunya. Misal sawah, irigasi, dan tanah merah.

“Mi, jangan banter-banter. Aku dingin banget.”

Maisan mulai protes. Padahal kecepatan naik motorku paling tinggi 50 km/jam. Jangan banter-banter berarti harus di bawahnya. Reflek, tangan kanan langsung melonggarkan stang, dan laju motor memelan. Kami menuju arah barat. Menelusuri jalan tepian sawah, dan irigasi. Melewati beberapa orang yang jalan, atau duduk di dekat pematang. Sesekali terdengar suara ‘huyao-huyao-huyao’ dari mulit orang, saat mengusir burung.

Kami melewati pasar Lenteng. Pasar yang bila Ahad sore jadi pasar sapi. Penuh sapi di sini. Bahkan, kalau kamu mau lewat, perlu berjejeran dengan para sapi, atau antri celah jalan bersama mereka.

Saat kami lewat, suasana sepi. Jalan yang membelok ke kanan setelah pasar juga tidak ramai. Jalan yang cocok untukku yang memiliki rasa takut berlebihan saat suasana ramai.

“Masih jauh, enggak, Mi. Aku pusing.”

“Enggak. Setelah lapangan nanti, kita lurus sebentar dan belok kanan.”

“Aku nanti enggak turun, ya?”

“Lah, mau diperiksa kok enggak turun. Ya turun, Kak.”

Aku—kami—memang biasa memanggilnya dengan ‘Kak’ atau ‘Kakak’.

“Nah. Kita sampai. Parkir dulu, ya?”

Seorang bapak menyodorkan karcis. Aku memarkir motor sesuai anjurannya. Dik Byan turun terlebih dulu. Maisan masih diam di boncengan.

“Ayo kita masuk!”

“Gendong.”

Aku pun menggendongnya. Dengan sedikit beban lebih berat, kaki melangkah menuju meja pendaftaran.

“Kakak duduk sini dulu. Ummi mau daftar.”

Kuturunkan Maisan, dan dia langsung berbaring. Seorang kakek di dekatnya memberi ruang agar dia bisa berbaring.

“Adik bantu jagain Kakak di sini, ya?”

“Iya.”

Kami mengantri sekitar 20 menit. Maisan sudah mencucu. Duduk, berdiri, duduk, dan kembali berbaring. Hingga namanya dipanggil, baru dia merasa lega. Aku juga.

Kami masuk ke ruang periksa. Dua orang ada di ruangan itu. Satu dokter, dan satunya entah siapa, aku tidak bertanya. Mungkin asisten, perawat, atau bagian administrasi.

“Yo naik timbangan.”

Maisan naik.

“Bagus. Wah. 25 kg.”

Aku terkejut. Berat badannya sudah berkurang 3 kg. Subhanallah.

“Ini habis mandi di sungai, ya?”

Maisan mengangguk.

“Jangan makan ikan sama ayam dulu, ya?”

Maisan kembali mengangguk.

“Nanti diberi obat. Diminumnya?”

Anak itu mengulang anggukan.

“Anak saya, kenapa?”

“Mungkin dia alergi. Atau terkena air kotor.”

Wah, aku ingat. Di sebelah kiri rumah Simbah memang ada irigasi mini. Di sana, biasanya anak-anak main. Dan kadang menamai dengan renang. Mungkin renang sungguhan. Kata orang, itu kotor banget. Biasanya sisa pupuk ikut mengalir di sana. Meski airnya banyak, itu tidak layak untuk main.

Aku pun ingat. Sore itu Maisan baru dari sana. Pergi dengan sepedanya dan menantang hujan deras. Adiknya ikut. Aku memanggil, dan suaraku hanya kudengar sendiri, sebab kalah oleh suara hujan.

Setelah pulang, mereka menggigil. Adiknya mau kumandikan, dan dia memilih mengelap diri serta hanya berganti baju. Begitu mungkin kronologi yang ada.

“Silakan, Bu. Ini resepnya. Bisa ditebus di apotek, dan tunggu namanya dipanggil.”

Menunggu obat membuat Maisan kembali mencucu. Dia bahkan hampi menautkan bibir atas dengan hidung. Adiknya jalan ke sana-kemari melihat apapun. Papan pengumuman, gambar ibu menyusui, gambar makanan sehat, dan lainnya.

Sekitar 15 menit menungu, namanya baru dipanggil. Aku bergegas memberikan resep, dan masih menunggu lagi. Bersyukur tidak antri. Obat pun kami dapat. Kami segera pulang.

Cerita kusingkat saja.

Kami sampai ke rumah Simbah, dan sampai di sana, kami dapat laporan,

“Sepatu roda Byan diambil si anu.”

Pastilah kutulis Anu saja, agar tidak ada yang protes saat baca ini. Media sosial biasanya riskan. Aku cari aman.

“Anu ke mana?”

“Pulang ke rumahnya.”

Dik Byan lari.

Maisan ikut lari.

Simbah yang baru pulang dari sawah menyusul.

Kuparkir motor, dan ikut lari.

Kami jadi seperti tokoh dalam film berjudul ‘Kau Lari, Kukejar’, tapi entahlah, itu film khayalan mungkin. Alias belum ada.

Langkah ini berhenti di depan jembatan. Ada khawatir bila Maisan jatuh, atau kelelahan. Dia masih lemas.

“Mana sepatunya, Dik?”

“Dibawa si Anu.”

“Ambil ke rumahnya.”

Dik Byan berbalik.

“Ummi tunggu di sini.”

Byan berlari.

Maisan jongkok.

Wajahmya kian pasi.

“Yo kita pulang!”

“Tunggu Dik Byan.”

“Kita tunggu di rumah.”

Dia menggeleng.

Kami jongkok bersama. Simbah tampak bicara dari kejauhan—kalimat yang tidak kutahu artinya. Mungkin mengabarkan kalau si Anu pakai barang orang dan tidak bilang. Aku sempat menghubungi ibu si Anu, tapi katanya tidak tahu.

Kenapa Dik Byan sedemikian rupa mengejar sepatu rodanya?

Sebab itu pemberian abinya. Orang yang setiap kali akan tidur, namanya disebut. Ditanyakan.

Apakah dia berhasil membawa sepatunya kembali?

Other Stories

Bayang Bayang

Riel terus bereinkarnasi untuk keseimbangan Klan Iblis dan Klan Dewi. Tapi ia harus merela ...

Relung

Edna kehilangan suaminya, Nugraha, secara tiba-tiba. Demi ketenangan hati, ia meninggalkan ...

Cinta Satu Paket

Renata ingin pasangan kaya demi mengangkat derajat dirinya dan ibunya. Berbeda dari sahaba ...

Kenangan Yang Sulit Di Ulang Kembali

menceritakan hidup seorang Murid SMK yang setelah lulus dia mendapatkan kehampaan namun di ...

Bukan Cinta Sempurna

Pesona kepintarannya terpancar dengan jelas, rambut sebahunya yang biasanya dikucir ekor ...

Mobil Kodok, Mobil Monyet

Seorang kakek yang ingin memperbaiki hubungan dengan anaknya yang telah lama memusuhinya. ...