Bab 2 - Tentang Tanggung Jawab

"Bapak harap, kamu bisa ikut olimpiade lagi kali ini. Meskipun ini tahun terakhir kamu di SMA dan kamu fokus ke kelulusan, tapi Bapak yakin kalau kamu bisa dapat penghargaan lagi, Bapak akan bantu ajuin ke beberapa kampus supaya kamu dapat beasiswa juga."

Hari ini Jumat, itulah kenapa hari Raina akan terasa lebih berat. Untuk kelas 12, maka ada kewajiban untuk mengikuti bimbel sekolah guna membantu belajar siswa menyiapkan ujian kelulusan nanti.

Suara Pak Ilham hanya lewat kuping kanan dan kiri, sebab pada akhirnya Raina hanya mampu mengiakan ucapan wali kelasnya tersebut.

"Masih ada waktu kok, Pak. Besok saya akan konfirmasi ke Bu Inggit buat seleksi sekolah dulu. Saya pikir, Diva dari kelas 12 B juga bilang ke saya kalau dia mau ikut olimpiadenya. Sedangkan, tiap lembaga cuma bisa mengajukan dua orang saja," jelas Raina sembari merapikan buku di meja.

"Nanti Bapak seleksi dulu kok, Nak. Kamu jangan pesimis gitu. Kita semua percaya sama kamu."

Mendengar itu, senyum Raina merekah. Ia hanya mengangguk sekilas, lantas membiarkan wali kelasnya berpamitan pulang.

"Join olim math apa biologi?"

Jiva Sakuta Arunika. Lelaki mantan wakil ketua OSIS SMA Nusa Risalah ini menyodorkan buku absensi kepada Raina. Jiva teman sekelas Raina sejak naik ke kelas 11. Baru-baru ini, kedua anak ini sering disatukan dalam forum. Sebab di tahun terakhir ini, Jiva menjabat sebagai ketua kelas, lalu Raina sekretaris. Sebelumnya, Raina dan Jiva hanya mengenal nama, meski dua tahun di kelas yang sama. Sebab, keduanya berada di jajaran teratas dengan nilai tertinggi di kelas, hingga asumsi orang mereka adalah rival abadi.

"Math," jawab Raina asal. "Mungkin."

Jiva hanya mengangguk, lalu tanpa pamit meninggalkan Raina yang masih membereskan alat tulisnya di meja. Gadis itu mengecek ulang absensi hari ini sebelum disetor ke ruang piket guna laporan kehadiran dan kegiatan KBM harian. Sejenak, embusan napas berat menguar dari bibirnya.

Sepulang sekolah nanti, Raina berencana langsung rebah di kasur, menutup mata, dan membiarkan dunia berhenti sebentar saja. Sebab, setiap Jumat Pak Iqbal—pemilik tempat les di mana Raina membantu mengajar anak SD dan SMP—selalu libur.

"Sepeda lo udah bener?" Ternyata Jiva masih berdiri di ambang pintu.

Raina mengangguk sekilas. "Udah. Btw, makasih tebengannya kemarin. Kalau gak ada kamu, aku jalan kaki sampai rumah."

"O-okay." Terlihat Jiva mengangguk canggung. "Kalau ada apa-apa, lo bisa minta bantuan ke gue. Kita temen, kan."

Setelah mengatakan itu, Jiva benar-benar pergi. Tinggal Raina seorang diri. Ia mengembuskan napas panjang, lantas segera menutup kelas, dan menuju ruang piket. Saat hendak mengunci, buku absensi kelasnya terjatuh. Beberapa amplop ikut berserakan. Namun, perhatiannya tertuju pada sebuah salep yang menggelinding. Pantas saja buku tersebut terasa ada yang mengganjal, padahal Raina yakin bahwa surat izin temannya yang tidak masuk sekolah tidak sebanyak itu. Selain itu, ia menemukan sticky note dengan gambar emoji di ujung.

"Kayaknya lo butuh. Lain kali, hati-hati! Bunda gue selalu kasih salep itu kalau gue kena minyak pas goreng risol. Jangan biarkan luka sembuh sendiri, kalau obatnya masih bisa dicari."

Ah, rasanya Raina ingin tenggelam ke dasar bumi. Pagi tadi, sebelum berangkat seperti biasanya, ia akan menyiapkan bekal sekolah untuk adiknya, Naya. Namun, sebab terburu-buru karena ia sedikit telat bangun, minyak goreng yang niatnya akan diwadahi ke kotak bekas gorengan, malah tumpah mengenai lengan tangannya. Meski tidak banyak, tetapi cukup membuat luka yang tercetak jelas di sana.

Jangan biarkan luka sembuh sendiri, kalau obatnya masih bisa dicari, ya? Entah kenapa, Raina merasa bahwa itu hanyalah omong kosong belaka. Tidak ada yang benar-benar menjadi obat untuk lukanya, 'kan? Atau, lebih tepatnya ia sudah terbiasa dengan luka-luka di tubuhnya.

•

Harapan Raina untuk tidur sejenak sebelum mengerjakan project freelance-nya tak pernah jadi kenyataan. Begitu kakinya menyentuh halaman rumah, suara ibunya menyambut. Tidak langsung. Melainkan dering ponsel nyaring dari sakunya. Padahal, Raina baru saja menyentuh gagang pintu rumahnya.

"Mbak, jaga adikmu, ya! Ibu titip Naya, anaknya gak mau dianter ke nenek tadi. Jangan lupa seragam olahraga Naya disetrika. Katanya besok Sabtu mau ada lomba di sekolahnya. Hari ini Ibu lembur lagi."

Kalimat-kalimat itu seperti rekaman yang terus diputar berulang tanpa jeda. Tanpa memberikan kesempatan Raina untuk bernapas.

Raina melepas sepatunya, meletakkan dengan tergesa di rak sepatu.

"Iya, Bu," balasnya singkat.

"Ini, Mbak. Nanti kalau ada Mas Andri nagih cicilan ayahmu, pakai uangmu dulu, ya! Ayahmu lupa ninggalin uang. Kamu tahu, kan, kalau Ibu belum gajian."

Entah benar atau tidak. Raina sudah bisa menebak, jika sebenarnya ibu tidak pernah berani meminta uang kepada ayah. Lebih tepatnya, jika di luar jatah bulanan, maka tidak ada tambahan apapun. Tapi, kenapa Raina yang harus menalanginya? Bukankah itu seharusnya tagihan untuk ayahnya?

Belum sempat membalas, sebuah notifikasi pesan masuk. Itu ayah.

Maaf, Mbak. Kemarin Ayah ada ganti rugi ke customer gara-gara salah desain. Makanya, uang buat bayar cicilan dipake dulu. Mbak punya tabungan dari hasil bantu ngajar, 'kan? Ayah pinjam buat bayar Mas Andri, besok kalau pelanggan Ayah udah bayar, uangnya langsung Ayah ganti, kok.

Diganti? Bukankah ketika sesuatu yang dipinjam oleh keluarga sendiri akan mustahil untuk kembali? Raina pikir begitu.

"Mbak, tadi Ibu cek tugas Naya ada yang belum digarap sama sekali. Bantuin, ya! Adikmu itu kan bodoh IPA, apalagi matematika. Itu aja. Kamu kalau mau makan, bisa beli atau minta ke nenek, ya. Ibu tadi cuma bikin dadar buat Naya, terus gak sempet masak buat kamu. Kayaknya ayahmu hari ini gak pulang karena customernya banyak yang komplain. Dia tidur di kios."

Fokus Raina benar-benar pecah sekarang. Ia duduk di ruang tamu, sembari menatap ponselnya dengan ragu. Matanya lantas meliar. Naya, adik perempuannya, tengah berbaring di lantai ruang tengah sambil menggambar dengan pensil warna yang sebagian ujungnya sudah tumpul.

"PR-mu belum dikerjain, kan, Nya?" tanya Raina singkat.

Naya menggeleng, masih asik dengan kertasnya.

"Jangan main terus, Nya. Nanti dimarahin Ibu," desah Raina, meski ia tahu kalimat itu keluar bukan dari hatinya sendiri. Ia hanya mengulang apa yang sering dilontarkan ibunya padanya.

Kenapa aku harus jadi perpanjangan lidah Ibu? Kenapa aku nggak bisa cuma jadi kakak yang main sama adiknya?

"Susah, Mbak. Siapa sih yang menciptakan rumus matematika. Aku kan gak bisa," jawab Naya asal.

"Ya, makanya belajar dong! Belajar yang rajin, biar bisa."

Raina mengulang kalimat yang persis seperti yang selalu ibu katakan saat dulu ia menggerutu bahwa tugas-tugasnya sulit. Saat itu, ia berharap ayah atau ibunya membantu. Sayangnya, mereka hanya mengatakan itu lalu berpamitan untuk melakukan pekerjaan mereka masing-masing.

"Mbak Ina sih, lahir duluan. Pintarnya jadi Mbak ambil semua. Aku gak kebagian."

Raina menghela napas membiarkan celetukan Naya tidak penting itu terbawa angin, lalu beranjak ke dapur. Tumpukan piring kotor menantinya, bercampur aroma sayur basi masakannya kemarin yang sepertinya lupa dibuang. Tangannya otomatis bekerja. Ia ingin mengeluh, tetapi ke siapa?

Ayahnya jarang pulang tepat waktu, apalagi jika customer ayahnya sedang banyak. Pasti si kepala keluarga itu akan memilih tidur di kios timbang pulang ke rumah dulu. Ibunya sibuk dengan lembur di pabrik. Sementara Naya, anak kelas lima SD yang ceria sekaligus manja, lebih sering menuntut perhatian daripada memberi. Sering membuat orang-orang naik pitam, lalu membuat suasana di dalam bangunan itu kian mencekam. Padahal, hari-hari si kecil terus mengeluarkan serapah, mengatakan bahwa mereka hanya menyayangi kakanya saja.

"Ibu marah-marah terus ke aku. Mbak Ina doang yang disayang, ya?"

"Makanya, kamu tuh belajar yang rajin dan jadi anak pintar kayak Mbakmu. Jangan mau kalah dong. Orang mbaknya pintar, masa adeknya begini. Emang kamu gak malu kalau diledek sama teman-temanmu, hm? Ibu tuh juga capek kerja, belum ngurus rumah juga, Naya. Coba minta ajarin Mbak Ina, sana!"

"Lihat! Ibu cuma sayang sama Mbak Ina doang. Ini gimana rumusnya, Mbak?"

Pada akhirnya, semua kembali ke dirinya. Raina sebagai anak sulung yang dititipkan tanggung jawab tanpa pernah diminta pendapat.

Raina masih berkutat dengan cucian piring, sampai terdengar ketukan di pintu belakang. Suaranya pelan, tetapi cukup untuk membuat pikirannya buyar.

"Kak Aska?"

Tetangga sebelah rumah itu muncul dengan kaus hitam pudar, rambut sedikit berantakan, dan tangan membawa plastik berisi gorengan, sembari tersenyum tipis.

"Bagiin ke Naya, biar nggak rewel. Kamu udah makan belum?" tanyanya sambil menyodorkan plastik.

Raina mengernyit. Ada rasa aneh yang menegang di dadanya. Malu, lelah, dan sedikit lega bercampur jadi satu. Dengan tangan basah, ia menerima bungkusan tersebut.

"Makasih, Kak. Aku belum sempet masak. Ibu lembur lagi," jawabnya.

Aska hanya mengangguk, seolah kalimat itu bukan hal baru. "Kamu capek banget, ya?"

Pertanyaan sederhana itu terasa lebih berat daripada semua perintah yang biasa ia terima. Bukannya menjawab, ia malah membalik badan ke wastafel, pura-pura sibuk membilas piring.

Dalam hati, ia ingin sekali mengatakan bahwa, aku capek. Aku lelah jadi anak sempurna yang selalu dituntut. Aku lelah jadi sulung yang harus menambal semua yang hilang.

Namun, lidahnya kelu. Tidak ada suara yang keluar. Entahlah, pita suaranya mendadak putus jika dihadapkan dengan pertanyaan seperti itu. Pada akhirnya, topeng penuh senyuman harus kembali Raina gunakan sebagai tameng.

"Hari ini projectmu ada berapa? Jangan begadang lagi, lho, ya! Tuh mata pandamu gak enak banget dilihat-lihat," kata Aska lagi memecah keheningan.

"Ada dua sih. Masing-masing ngedit dua ratus halaman, tapi belum aku kerjain sama sekali. Ini Naya juga diajak ngerjain PR susah banget, malah asyik gambar-gambar sama main doang dari tadi."

"Ya, udah. Kamu mandi, gih! PR Naya, biar Kakak yang atur. Kamu fokus ke projectmu aja biar gak kesiangan lagi."

Raina hanya mengangguk. "Makasih banyak, Kak. Maaf kalau sering ngerepotin Kakak."

"Gak ada maaf-maaf, belum lebaran juga." Aska menarik dua buku tugas milik Naya, lalu mengusak rambut Raina lembut. "Masih ada Kakak di sini."

Di ruang tamu, Naya berteriak kegirangan saat menemukan isi plastik berisikan bakwan, tahu isi, dan pisang goreng. Tawa renyahnya menggema, menembus dinding dapur yang pengap. Sejenak, rumah itu terdengar seperti rumah biasa pada umumnya. Ada suara anak kecil bahagia, ada makanan hangat di meja. Akan tetapi, Raina tahu bahwa semua itu hanya seperti panggung sandiwara yang akan runtuh begitu malam tiba.

Setelah mandi dan dapur sudah rapi, Raina ikut ke ruang tengah. Di sana Aska dan Naya anteng berdampingan. Terlihat bahwa Naya cengar-cengir ketika Aska menjitak dahinya sebab anak sepuluh tahun itu terus saja ceriwis tanpa henti. Hati Raina sedikit menghangat. Ia lantas ikut duduk dan menyalakan laptopnya. Sesekali, ia menimpali gurauan dan turut menghujat sang adik ketika salah menjawab pertanyaan.

Waktu berjalan cukup cepat. Menjelang magrib, telepon Raina berdering kembali. Nama "Ibu" muncul di layar. Dengan enggan ia angkat.

"Ibu lagi istirahat. Naya gimana? Udah belajar? Nilai adikmu jangan sampe turun! Kamu, kan, anak pertama, harus bisa jadi panutan," suara ibunya terdengar cepat, seolah tak ada ruang untuk diskusi. "Ibu gak tahu kalau bukan kamu siapa lagi. Tahu, kan, kalau Naya udah sama Ibu, Ibu bakalan tambah uring-uringan."

Raina menggenggam ponselnya erat-erat. "Bu, aku juga ada tugas. Aku juga capek—"

"Semua orang capek, Mbak. Ibu juga kerja buat kalian. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Udah, Ibu istirahat cuma sebentar. Ini mau kerja lagi. Titip adikmu, ya, Mbak."

Sambungan terputus begitu saja.

Raina menatap layar ponselnya yang berubah hitam. Perasaan sesak menjalari dadanya. Kalau semua ini benar-benar buat kami, kenapa rasanya aku justru nggak pernah cukup?

Pundak Raina ditepuk lembut, membuatnya menoleh. Aska abai, pura-pura sibuk membuka gorengan.

"Kamu nggak harus kuat terus, tahu," ucap Aska tiba-tiba.

Kalimat itu menampar. Raina menunduk, takut matanya ketahuan basah.

Kalau aku nggak kuat, siapa yang jagain Naya? Kalau aku nggak kuat, siapa yang bikin rumah ini tetap berdiri?

"Lihat, Mbak! Aku gambar rumah kita. Ada aku, ada kamu, ada Ibu sama Ayah juga!" katanya riang.

Raina menatap gambar itu. Rumah dengan atap segitiga, halaman hijau, dan keluarga yang tersenyum berdiri bersama. Semua terlihat sederhana. Tapi, kenapa rasanya mustahil?

Aska tersenyum kecil. "Kalau capek, bilang aja! Kamu nggak harus sendirian."

Kata-kata itu sederhana, tapi terasa seperti pelukan yang tak pernah ia dapat dari orang tuanya.

Apakah ini yang dimaksud jadi anak sulung? Mengorbankan masa remaja untuk memastikan orang lain tetap baik-baik saja?

Ia tak tahu sampai kapan bisa bertahan. Tapi sore itu, untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang siap menopang meski hanya sebentar.

Other Stories

Ayudiah Dan Kantini

Waktu terasa lambat karena pahitnya hidup, namun rasa syukur atas persahabatan Ayudyah dan ...

Mr. Boros Vs Mrs. Perhitungan

Rani berjuang demi adiknya yang depresi hingga akhirnya terpaksa bekerja sama dengan Radit ...

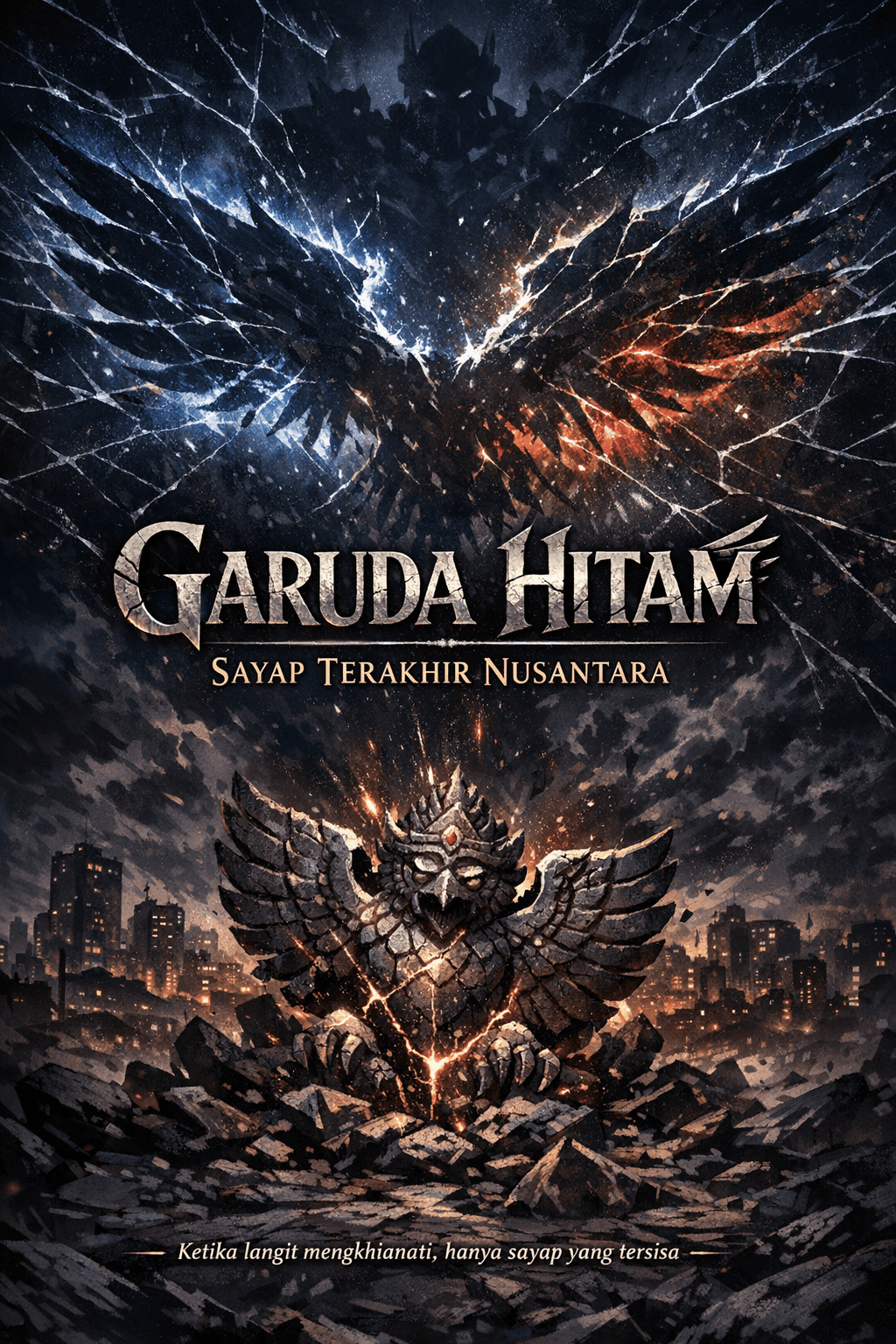

Garuda Hitam: Sayap Terakhir Nusantara

Aditya Pranawa adalah mantan pilot TNI AU yang seharusnya mati dalam sebuah misi rahasia. ...

Aroma Kebahagiaan Di Dapur

Hazea menutup pintu rapat-rapat pada cinta setelah dikhianati oleh sahabat dan kekasihnya ...

Cinta Di Balik Rasa

memendam rasa bukanlah suatu hal yang baik, apalagi cinta!tapi itulah yang kurasakan saat ...

Dua Bintang

Bintang memang selalu setia. Namun, hujan yang selalu turun membuatku tak menyadari keha ...