Yang Datang Setelah Ikhlas

Ipeh sibuk mempersiapkan lomba, dan Nala ikut membantunya sebisanya.

“Nal, ada soal tentang energi yang aku masih bingung,” kata Ipeh suatu siang. “Sepulang sekolah aku ke rumahmu, boleh?”

“Iya, boleh,” Nala mengangguk. “Tapi kenapa nggak tanya Pak Husein biar lebih jelas?”

“Pak Husein hari ini nggak masuk,” jawab Ipeh singkat.

Sejak itu, hampir setiap hari mereka belajar bersama. Nala membantu sebisa yang ia tahu, meminjamkan catatan, menjelaskan dengan bahasa sederhana. Walaupun ia tidak terpilih ke lomba nasional, belajar sudah terlanjur menjadi ritme hidupnya. Ia tidak tahu lagi harus mengisi waktu dengan apa selain membuka buku.

.

.

.

Hari Jumat itu, sekolah mengadakan doa bersama. Murid yang mewakili sekolah akan berangkat ke Bogor setelah upacara.

Pandangan Nala otomatis mencari Ipeh.

Tidak ada di barisan kelas.

Tidak juga berdiri di depan lapangan bersama murid-murid lain perwakilan sekolah—tiga orang yang berbaris rapi di sisi kepala sekolah.

Tiba-tiba pundaknya ditepuk dari belakang. Bukan Ipeh. Tepukan itu seperti estafet—dari murid lain, yang berawal dari tangan Pak Husein yang berdiri paling belakang.

Pak Husein memanggilnya dengan isyarat tangan.

Nala melangkah mendekat.

“Kamu siap ikut lomba sains hari ini?” tanya Pak Husein cepat, nadanya panik.

“Hah?” Nala terdiam.

“Hanifah demam tinggi dan muntah,” lanjut Pak Husein. “Kata ibunya kemungkinan karena kelelahan dan kurang makan selama persiapan.”

Nala sedih dan kaget. Jadi selama ini Ipeh menyembunyikan capeknya.

“Kamu peringkat kedua terbaik setelah Hanifah,” kata Pak Husein. “Secara aturan, kamu yang berangkat.”

Nala menelan ludah.

“Siap, Pak,” jawabnya lantang, lebih lantang dari yang ia kira.

Nala langsung berlari ke telepon umum. Ia mengeluarkan koin dari saku seragamnya, tangannya sedikit gemetar.

“Mah,” katanya cepat begitu sambungan tersambung. “Nala ke Bogor ya. Nala ikut lomba sains. Doain Nala ya, Mah.”

Telepon ditutup. Terlalu cepat. Bahkan sebelum sempat mendengar jawaban Mama.

Pak Husein sudah mengetuk pintu boks kaca dari luar.

Mobil sekolah melaju menuju Bogor.

Di perjalanan, Nala berusaha tenang. Ia membuka buku, membaca ulang materi-materi yang dulu terasa sulit. Sesekali Pak Husein memberi arahan. Arahan yang sama seperti tahun lalu.

Dan seperti biasa, jawaban Nala tetap sama.

“Iya, Pak.”

Restoran nasi kuning yang sama untuk makan siang. Gedung lomba yang sama. Aula besar yang sama.

Yang berbeda hanya satu: kali ini, Nala jauh lebih tenang.

.

.

.

“Bagaimana?” tanya Pak Husein.

Nala menarik napas, lalu menghembuskannya pelan.

“Iya, Pak,” katanya. “Bisa.”

Tak terasa dua jam berlalu, hasil lomba keluar.

Nala berpikir, seharusnya ia tidak ada di sini hari ini. Tapi nyatanya ia ada. Dan anehnya, ia tidak berharap apa-apa.

Belum sempat ia mendekati papan pengumuman—

“Nala!” teriak Pak Husein dari kejauhan.

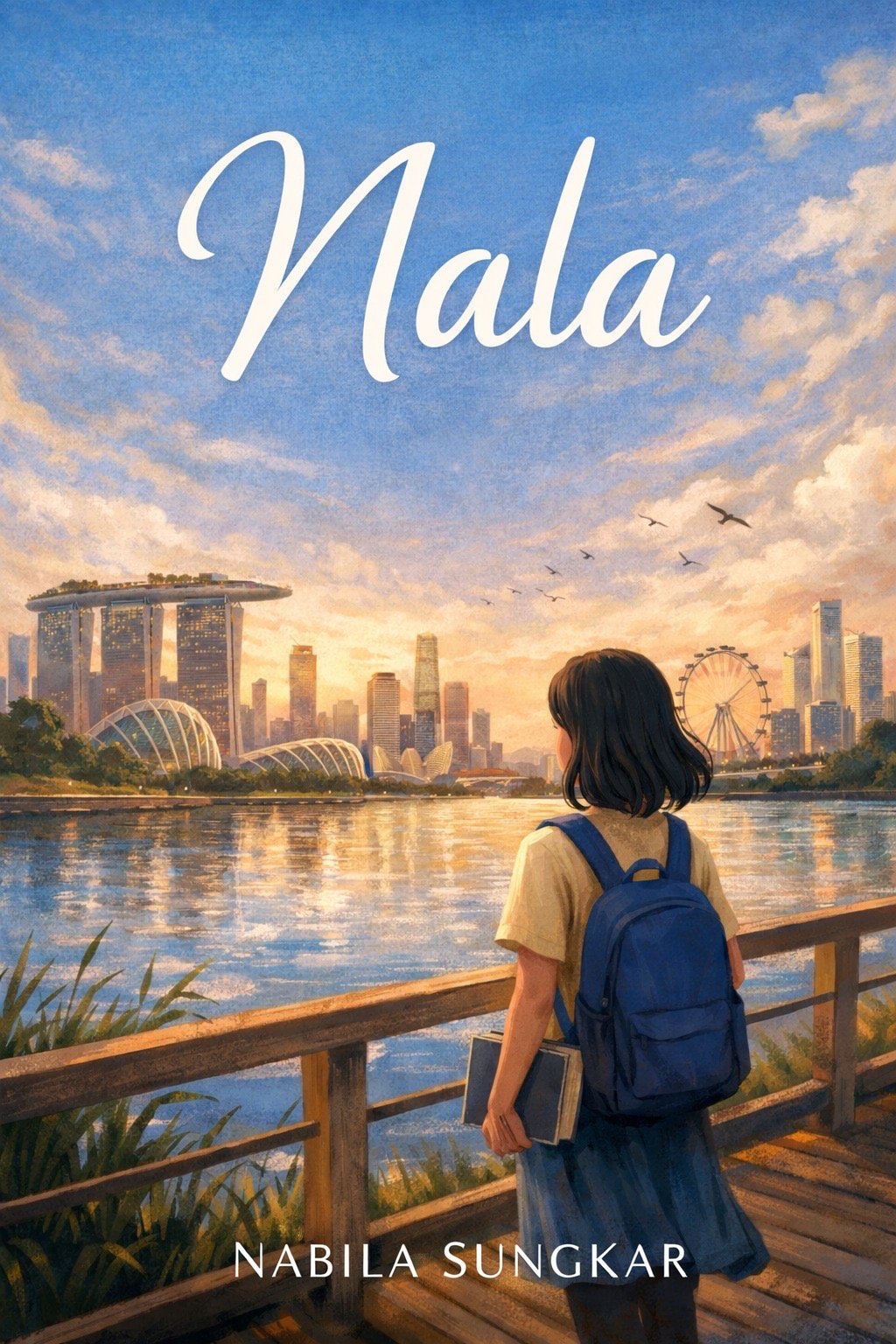

“Kamu ke Singapura!”

Nala membeku. “Hah?”

“Kamu lolos lomba ke tahap internasional!” Pak Husein melompat kegirangan. “Di Singapura!”

Nala tidak bergerak.

Lalu ia berlari.

Ke telepon umum.

“Mah,” suaranya bergetar. “Nala lolos. Nala akan ke Singapura.”

Dalam mimpinya yang paling liar pun, ia tidak pernah membayangkan itu. Mimpi itu sudah lama ia kubur.

“Anak Mama,” suara Mama di seberang sana bergetar juga. “Selamat ya, Sayang.”

Dari belakang, terdengar sorakan Kak Mila dan Gala.

Nala tersenyum lebar. Ia ingin cepat pulang.

Ayah, katanya dalam hati.

Nala akan ke Singapura. Ayah bangga, kan?

“Nal, ada soal tentang energi yang aku masih bingung,” kata Ipeh suatu siang. “Sepulang sekolah aku ke rumahmu, boleh?”

“Iya, boleh,” Nala mengangguk. “Tapi kenapa nggak tanya Pak Husein biar lebih jelas?”

“Pak Husein hari ini nggak masuk,” jawab Ipeh singkat.

Sejak itu, hampir setiap hari mereka belajar bersama. Nala membantu sebisa yang ia tahu, meminjamkan catatan, menjelaskan dengan bahasa sederhana. Walaupun ia tidak terpilih ke lomba nasional, belajar sudah terlanjur menjadi ritme hidupnya. Ia tidak tahu lagi harus mengisi waktu dengan apa selain membuka buku.

.

.

.

Hari Jumat itu, sekolah mengadakan doa bersama. Murid yang mewakili sekolah akan berangkat ke Bogor setelah upacara.

Pandangan Nala otomatis mencari Ipeh.

Tidak ada di barisan kelas.

Tidak juga berdiri di depan lapangan bersama murid-murid lain perwakilan sekolah—tiga orang yang berbaris rapi di sisi kepala sekolah.

Tiba-tiba pundaknya ditepuk dari belakang. Bukan Ipeh. Tepukan itu seperti estafet—dari murid lain, yang berawal dari tangan Pak Husein yang berdiri paling belakang.

Pak Husein memanggilnya dengan isyarat tangan.

Nala melangkah mendekat.

“Kamu siap ikut lomba sains hari ini?” tanya Pak Husein cepat, nadanya panik.

“Hah?” Nala terdiam.

“Hanifah demam tinggi dan muntah,” lanjut Pak Husein. “Kata ibunya kemungkinan karena kelelahan dan kurang makan selama persiapan.”

Nala sedih dan kaget. Jadi selama ini Ipeh menyembunyikan capeknya.

“Kamu peringkat kedua terbaik setelah Hanifah,” kata Pak Husein. “Secara aturan, kamu yang berangkat.”

Nala menelan ludah.

“Siap, Pak,” jawabnya lantang, lebih lantang dari yang ia kira.

Nala langsung berlari ke telepon umum. Ia mengeluarkan koin dari saku seragamnya, tangannya sedikit gemetar.

“Mah,” katanya cepat begitu sambungan tersambung. “Nala ke Bogor ya. Nala ikut lomba sains. Doain Nala ya, Mah.”

Telepon ditutup. Terlalu cepat. Bahkan sebelum sempat mendengar jawaban Mama.

Pak Husein sudah mengetuk pintu boks kaca dari luar.

Mobil sekolah melaju menuju Bogor.

Di perjalanan, Nala berusaha tenang. Ia membuka buku, membaca ulang materi-materi yang dulu terasa sulit. Sesekali Pak Husein memberi arahan. Arahan yang sama seperti tahun lalu.

Dan seperti biasa, jawaban Nala tetap sama.

“Iya, Pak.”

Restoran nasi kuning yang sama untuk makan siang. Gedung lomba yang sama. Aula besar yang sama.

Yang berbeda hanya satu: kali ini, Nala jauh lebih tenang.

.

.

.

“Bagaimana?” tanya Pak Husein.

Nala menarik napas, lalu menghembuskannya pelan.

“Iya, Pak,” katanya. “Bisa.”

Tak terasa dua jam berlalu, hasil lomba keluar.

Nala berpikir, seharusnya ia tidak ada di sini hari ini. Tapi nyatanya ia ada. Dan anehnya, ia tidak berharap apa-apa.

Belum sempat ia mendekati papan pengumuman—

“Nala!” teriak Pak Husein dari kejauhan.

“Kamu ke Singapura!”

Nala membeku. “Hah?”

“Kamu lolos lomba ke tahap internasional!” Pak Husein melompat kegirangan. “Di Singapura!”

Nala tidak bergerak.

Lalu ia berlari.

Ke telepon umum.

“Mah,” suaranya bergetar. “Nala lolos. Nala akan ke Singapura.”

Dalam mimpinya yang paling liar pun, ia tidak pernah membayangkan itu. Mimpi itu sudah lama ia kubur.

“Anak Mama,” suara Mama di seberang sana bergetar juga. “Selamat ya, Sayang.”

Dari belakang, terdengar sorakan Kak Mila dan Gala.

Nala tersenyum lebar. Ia ingin cepat pulang.

Ayah, katanya dalam hati.

Nala akan ke Singapura. Ayah bangga, kan?

Other Stories

Kado Dari Dunia Lain

Kamu pasti pernah lelah akan kehidupan? Bahkan sampai di titik ingin mengakhirinya? Sepert ...

Testing

testing ...

Persembahan Cinta

Rendra pria tampan dari keluarga kaya, sedangkan Fita gadis sederhana. Namun, Mama Fita ra ...

Mother & Son

Zyan tak sengaja merusak gitar Dana. Rasa bersalah membawanya pulang dalam diam, hingga na ...

Bagaimana Jika Aku Bahagia

Sebuah opini yang kalian akan sadari bahwa memilih untuk tidak bahagia bukan berarti hancu ...

Mereka Yang Tak Terlihat

Saras, anak indigo yang tak dipahami ibunya, hidup dalam pertentangan dan kehilangan. Saat ...