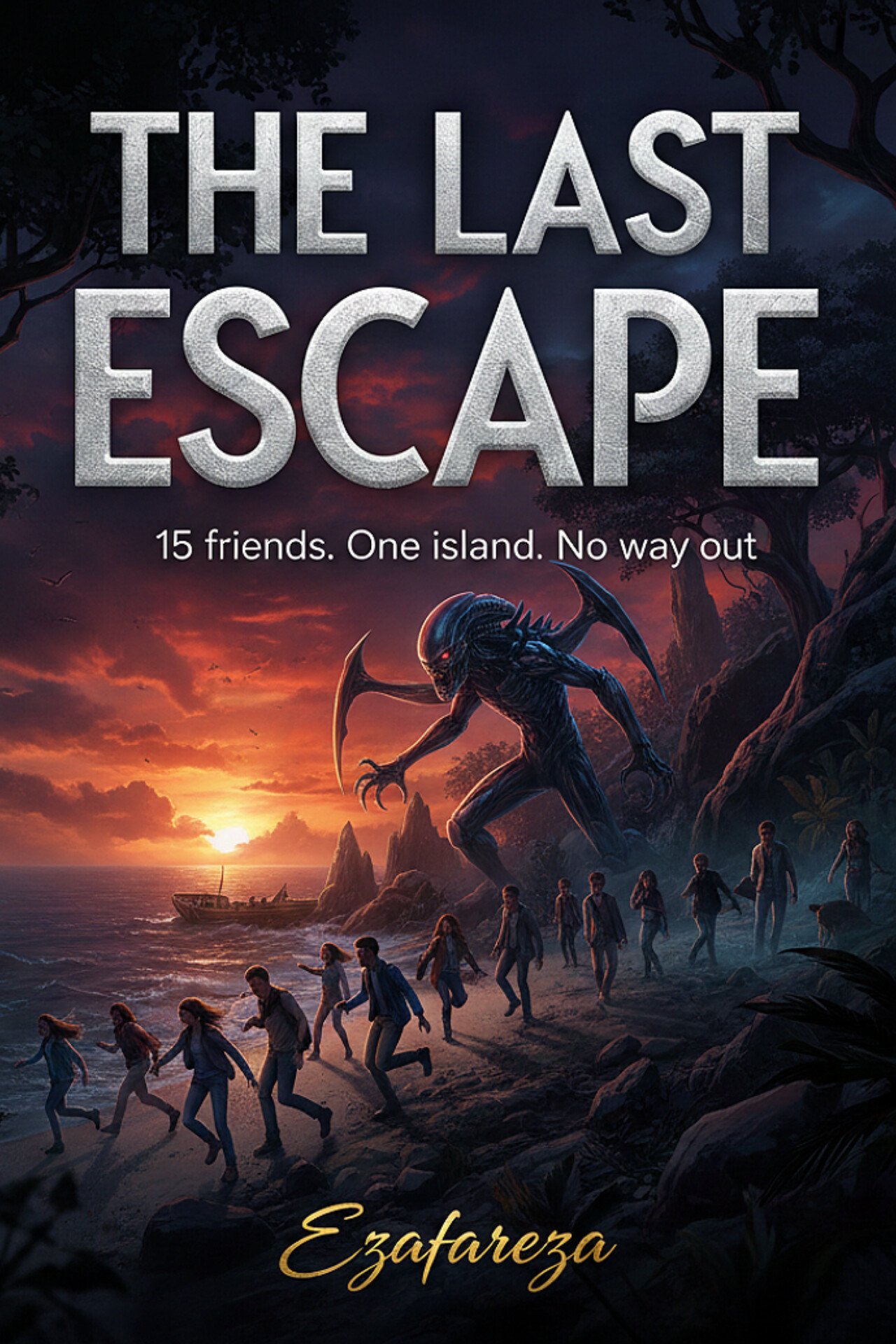

BAB 2 | "Aroma Garam"

Lampu-lampu jalanan kota kini telah sepenuhnya digantikan oleh jajaran pohon kelapa yang menjulang tinggi di sisi kiri dan kanan jalan. Bus pariwisata yang membawa lima belas orang itu terus bergerak merayap, seolah menikmati setiap jengkal aspal yang semakin sempit. Udara di dalam bus yang tadinya berbau pengharum jeruk kimiawi, perlahan mulai berganti dengan aroma payau khas laut yang menyelinap masuk melalui sela-sela ventilasi.

Bab 2: Aroma Garam

"Bangun, bangun! Bau duit, eh, bau laut nih!" seru Bram sambil menepuk-nepuk sandaran kursi teman-temannya yang masih terlelap. Suaranya yang berat memecah keheningan kabin yang sejak dua jam lalu hanya diisi oleh suara dengkur halus dan deru mesin.

Lala menggeliat, mengucek matanya yang masih sedikit merah karena kurang tidur. "Bram, berisik banget sih. Gue lagi mimpi makan es krim di pinggir pantai tau," gerutunya, namun bibirnya tak bisa menyembunyikan senyum.

"Nah, makanya bangun! Bentar lagi mimpi lu jadi nyata, cuma bedanya es krimnya ganti jadi es kelapa muda," balas Bram sambil terkekeh.

Bus itu akhirnya melambat dan berhenti di sebuah area terbuka yang beralaskan pasir putih kasar dan pecahan karang. Ini bukan pelabuhan besar dengan kapal feri raksasa dan klakson yang memekakkan telinga. Ini hanyalah sebuah dermaga kayu kecil yang tampak menua dimakan usia, terletak di sebuah desa nelayan yang sangat sepi. Hanya ada beberapa rumah panggung sederhana dengan jaring-jaring ikan yang dijemur di depannya.

"Kita sudah sampai di Dermaga Tanjung Sunyi," ucap Adit sambil berdiri dan merapikan kemeja flanelnya. Ia menatap ke luar jendela dengan tatapan puas. "Dari sini, kita bakal pakai kapal kayu buat sampai ke pulau. Kapalnya sudah standby."

Satu per satu mereka turun dari bus. Dina adalah yang pertama mengeluh saat kakinya yang memakai sandal bermerek mahal itu menyentuh butiran pasir. "Aduh, ini beneran dermaganya? Kok kayak nggak meyakinkan gini sih, Dit? Aman nggak kapalnya?"

Maya yang berdiri di samping Dina hanya tersenyum tipis. "Justru ini yang mahal, Din. Eksklusivitas. Nggak semua orang bisa sampai ke sini. Ini namanya kemewahan dalam kesederhanaan."

Dina merengut, tapi ia tetap melangkah maju. "Iya sih, tapi kalau sendal gue putus karena nyangkut di kayu dermaga, lu harus ganti ya, May."

Mereka tertawa mendengar celotehan Dina. Di sisi lain, Gilang sudah sibuk dengan kameranya. Ia membidik ke arah matahari yang mulai turun, menciptakan pantulan cahaya emas di permukaan laut yang tenang seperti cermin. "Gila, ini pencahayaannya dapet banget. Foto bareng dulu yuk sebelum naik kapal!"

Mereka pun berkumpul di depan dermaga. Lima belas orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Ada Jaka yang selalu paling heboh gayanya, Nadia yang berdiri agak di belakang sambil memegang tas obat-obatannya, Aris yang sibuk melihat jam tangannya untuk menghitung waktu pasang surut, hingga Tora yang masih saja memakai *headphone* meski kabelnya tidak terpasang ke mana pun.

"Satu... dua... tiga... *cheese*!" teriak Gilang.

Setelah sesi foto yang cukup lama karena Dina harus memastikan wajahnya tidak terlihat mengantuk, mereka mulai mengangkut barang ke atas kapal kayu yang sudah menunggu. Kapal itu bernama *Sinar Pagi*, sebuah kapal nelayan yang sudah dimodifikasi dengan kursi-kursi kayu yang lebih nyaman untuk penumpang.

Seorang pria tua dengan kulit yang legam terbakar matahari menyambut mereka. Namanya Pak Bakri. Senyumnya tulus, menunjukkan deretan gigi yang sudah tidak lengkap namun memancarkan keramahan yang dalam. "Selamat datang, anak-anak muda. Barang-barangnya ditaruh di tengah saja ya, biar seimbang," ucapnya dengan logat daerah yang kental namun sangat mudah dimengerti.

"Pak, jauh nggak nyeberangnya?" tanya Santi sambil merangkul lengan Rico. Ia tampak sedikit khawatir melihat ombak yang, meski kecil, tetap saja membuat kapal itu bergoyang.

"Cuma satu jam saja, Neng. Airnya tenang kok sore ini. Tenang saja, kapal ini sudah biasa bawa barang lebih berat dari kalian semua," canda Pak Bakri yang langsung disambut tawa oleh para cowok.

Selama perjalanan di atas kapal, suasana menjadi sangat emosional. Duduk di atas dek terbuka, mereka bisa merasakan angin laut yang menerpa wajah. Bimo, si atlet basket, duduk di pinggir kapal sambil mencelupkan tangannya ke air yang jernih. "Dit, lu beneran nggak salah pilih tempat. Gue ngerasa semua beban latihan dan pertandingan kemarin hilang semua pas kena air ini."

"Gue juga ngerasa gitu, Bim," sahut Rio. "Gue tuh sebenernya lagi banyak pikiran soal orang tua gue yang nuntut gue cepet lulus dan kerja di kantoran. Tapi di sini... gue ngerasa hidup itu luas banget ya. Nggak cuma soal meja kerja dan komputer."

Percakapan mengalir dengan sangat dalam. Di usia 20-an awal, mereka semua memang sedang berada di persimpangan jalan kehidupan. Ada kegelisahan tentang masa depan, ada luka lama yang belum sembuh, dan ada harapan yang terlalu tinggi.

Eka mengeluarkan buku sketsanya lagi. Kali ini ia mencoba menangkap garis cakrawala. "Kalian sadar nggak sih, kita itu sering banget buru-buru. Pengen cepet lulus, pengen cepet sukses. Padahal perjalanan itu sendiri yang bikin kita belajar."

Aris mengangguk setuju. "Betul, Ka. Analoginya kayak kapal ini. Kalau kita pakai *speedboat*, kita mungkin sampai dalam sepuluh menit. Tapi kita nggak bakal bisa denger suara ombak ini, nggak bisa denger cerita Pak Bakri, dan nggak bisa sedalam ini ngobrolnya."

Tiba-tiba, kapal bergoyang sedikit keras karena menghantam riak air. Nadia hampir saja tergelincir jika tidak ditangkap oleh Jaka.

"Eh, hati-hati, Nad. Lu kalau jatuh ke laut, siapa yang bakal ngobatin luka hati gue?" goda Jaka sambil mengedipkan mata.

Nadia hanya mencibir, namun wajahnya sedikit memerah. "Lu tuh ya, Jaka. Dalam kondisi begini masih sempat-sempatnya gombal. Pegangin tas gue aja nih, berat!"

Kehangatan itu terus berlanjut. Mereka saling berbagi bekal makanan ringan yang masih tersisa dari bus. Tidak ada yang sibuk dengan ponsel masing-masing karena memang sinyal sudah lama menghilang sejak mereka masuk ke area hutan jati tadi. Mereka benar-benar terhubung satu sama lain sebagai manusia.

•••

Saat hari semakin sore, di kejauhan mulai tampak siluet sebuah pulau. Pulau itu tidak besar, namun tampak sangat hijau dengan bukit kecil di tengahnya. Pasir putihnya terlihat berkilauan dari kejauhan, kontras dengan warna air laut yang berubah menjadi biru tua di bagian yang dalam.

"Itu dia! Pulau Seribu Hening!" seru Adit sambil menunjuk ke depan.

Semua berdiri, menatap penuh kagum ke arah pulau yang akan menjadi rumah mereka selama seminggu ke depan. Sebuah tempat yang tampak seperti surga kecil yang tersembunyi dari hiruk-pikuk dunia. Di sana, hanya ada beberapa pondok kayu sederhana yang sudah disiapkan oleh kenalan ayah Adit.

Pak Bakri menatap pulau itu dengan pandangan yang sulit diartikan. Ia tersenyum, namun matanya seolah menyimpan ribuan cerita yang tidak ia ungkapkan. "Selamat menikmati ketenangan, Anak-anak. Di pulau itu, waktu seolah berhenti. Gunakan waktu kalian baik-baik."

Mereka tidak menyadari pesan tersirat dari ucapan Pak Bakri. Bagi mereka, "waktu berhenti" hanyalah kiasan untuk istirahat yang maksimal. Mereka tidak tahu bahwa terkadang, ketika waktu berhenti, sesuatu yang lain mulai bergerak.

Kapal perlahan mendekati dermaga kayu di pulau itu. Air di bawah mereka begitu bening sampai-sampai mereka bisa melihat ikan-ikan kecil yang berenang di antara terumbu karang. Tidak ada sampah, tidak ada suara mesin lain. Benar-benar hening, hanya ada suara burung camar dan deburan ombak kecil yang menyentuh pantai.

"Gila... ini sih lebih bagus daripada di foto," bisik Maya penuh kekaguman.

Satu per satu mereka mulai turun ke dermaga pulau. Adit menjadi yang terakhir turun setelah membantu Pak Bakri mengikat tali kapal. Saat kaki Adit menyentuh kayu dermaga pulau itu, ia merasakan sensasi dingin yang aneh, seolah pulau itu menyambutnya dengan napas yang panjang.

"Ayo guys! Kita ke penginapan! Siapa yang terakhir sampai di pondok, dia yang masak makan malam!" teriak Bram sambil berlari membawa tasnya yang besar di atas pasir.

Tawa dan teriakan gembira pun pecah. Mereka berlarian di sepanjang pantai, melupakan segala penat. Hari pertama liburan mereka dimulai dengan sangat sempurna.

---

Langkah kaki mereka di atas dermaga kayu itu menimbulkan bunyi berderit yang berirama, seolah kayu-kayu tua itu sedang bercakap-cakap menyambut tamu baru. Matahari sudah sangat rendah, warnanya kini bukan lagi kuning, melainkan oranye pekat yang nyaris kemerahan, menyepuh permukaan laut menjadi lembaran emas yang berkilau.

"Tunggu dulu, tunggu!" teriak Gilang sambil meletakkan tas kameranya dengan hati-hati di atas pasir yang empuk. "Jangan gerak dulu! Lihat cahaya itu, itu *golden hour" paling mahal yang pernah gue liat seumur hidup!"

Mereka semua berhenti. Bahkan Dina yang tadi sibuk mengeluh soal sandal mahalnya, kini terpaku. Ia melepas sandalnya, membiarkan kaki telanjangnya menyentuh pasir putih yang masih menyimpan sisa hangat matahari. "Oke, kali ini gue akuin, Dit. Lu keren bisa nemuin tempat kayak gini."

Adit tertawa kecil sambil mengusap peluh di dahinya. "Gue bilang juga apa. Ini tempat belum masuk peta wisata utama. Makanya tenang banget."

Mereka mulai berjalan menuju deretan pondok kayu yang terletak sekitar lima puluh meter dari bibir pantai. Ada tiga pondok besar yang terbuat dari kayu jati tua dan bambu petung, dengan atap rumbia yang tebal. Di tengah-tengah pondok itu, terdapat area terbuka dengan bekas api unggun dan kursi-kursi yang terbuat dari batang pohon tumbang.

"Gue sama anak-anak cowok di pondok kanan, cewek-cewek di pondok kiri, nah yang tengah kita buat tempat kumpul dan naruh logistik, gimana?" usul Adit.

"Setuju!" jawab mereka serempak.

Bram dan Bimo mulai menunjukkan kekuatan otot mereka. Mereka mengangkut koper-koper besar milik para gadis tanpa mengeluh sedikit pun. "Ayo, Tuan Putri, silakan masuk ke istana bambunya. Jangan lupa, biaya angkutnya satu senyuman tulus ya," goda Bram kepada Lala yang langsung disambut dengan lemparan bantal kecil oleh gadis itu.

"Bram, lu tuh kalau nggak gombal sehari aja kayaknya sariawan ya," tawa Lala pecah. Suaranya yang melengking ceria seolah mengisi setiap sudut pantai yang sepi itu.

Di dalam pondok, suasananya sangat nyaman. Meski sederhana, kasur-kasur lantai yang disediakan tampak bersih dan wangi daun pandan. Tidak ada AC, hanya jendela besar yang langsung menghadap ke laut, membiarkan angin malam yang mulai sejuk masuk dengan bebas.

Maya memilih tempat tidur paling pojok, dekat jendela. Ia duduk diam di sana, menatap ombak yang perlahan mulai pasang. Nadia menghampirinya, menyodorkan sebotol air mineral.

"Bengong aja, May? Kenapa? Bagus banget ya?" tanya Nadia lembut.

Maya menoleh, tersenyum tulus. "Bagus banget, Nad. Tapi entah kenapa, gue ngerasa tempat ini 'tua' banget. Bukan tua yang rusak ya, tapi kayak dia punya banyak cerita yang dipendam sendiri. Lu ngerasa nggak sih, udaranya beda?"

Nadia menghirup napas dalam-dalam melalui hidungnya. "Bau laut, bau kayu, sama bau tanah basah. Menurut gue sih ini udara paling bersih yang pernah gue hirup sejak lahir di Jakarta yang penuh polusi itu. Udah, jangan terlalu banyak mikir aneh-aneh, kita di sini buat seneng-seneng."

Di luar, suara tawa para cowok semakin kencang. Rupanya Rio dan Jaka sedang berusaha menyalakan lampu petromaks yang digantung di tiang tengah.

"Yo, ini dipompa dulu, bukan langsung diputer!" teriak Jaka gemas.

"Gue tahu! Tapi ini keras banget, kayaknya minyaknya belum naik," balas Rio sambil terus memompa dengan semangat sampai wajahnya merah padam.

Tiba-tiba, *wush!* Lampu itu menyala terang, mengeluarkan cahaya kuning hangat yang seketika menerangi area sekitar.

"Nah! Terang benderang kayak masa depan gue!" seru Rio bangga sambil ber-high-five dengan Jaka.

Santi dan Rici terlihat sedang duduk berduaan di ayunan kayu yang terikat di pohon waru besar. Mereka mengobrol dengan suara rendah, sangat intim. Rico sesekali merapikan jaket Santi agar pacarnya itu tidak kedinginan.

"Makasih ya udah mau ikut ke sini," bisik Rico. "Gue tahu lu sebenernya pengennya ke Bali, belanja-belanja kan."

Santi menyandarkan kepalanya di bahu Rico. "Nggak apa-apa, Ric. Di sini malah lebih enak. Gue bisa bener-bener denger suara lu, bukan denger suara musik jedag-jedug klub malam. Ini jauh lebih romantis."

Malam pun mulai jatuh sepenuhnya. Langit di atas Pulau Seribu Hening benar-benar menunjukkan jati dirinya. Tanpa ada satu pun lampu kota dalam radius puluhan kilometer, bintang-bintang bermunculan dengan sangat rapat, seolah ada seseorang yang menaburkan berlian di atas kain beludru hitam.

"Guys, liat ke atas!" teriak Aris yang sudah berdiri di tengah lapangan pasir dengan teleskop kecil yang ia bawa dari tasnya. "Itu Bima Sakti! Lu bisa liat kabut galaksinya dengan mata telanjang!"

Semua orang keluar dari pondok. Mereka berbaring di atas pasir, membentuk lingkaran besar. Kepala mereka menghadap ke langit, membiarkan tubuh mereka menyatu dengan dinginnya pasir malam.

"Gila... gue baru sadar kalau kita ini kecil banget ya di alam semesta ini," ucap Tora pelan. Ini pertama kalinya Tora melepas *headphone*-nya dan benar-benar mendengarkan kesunyian. "Selama ini gue ngerasa masalah gue di kampus itu yang paling besar sedunia. Tapi liat bintang sebanyak itu... masalah gue berasa kayak debu doang."

"Betul, Tor," sahut Adit yang berbaring di sebelah Bram. "Itulah kenapa gue pengen kita ke sini. Biar kita sadar, hidup itu bukan cuma soal ambisi dan kompetisi. Hidup itu juga soal berhenti sejenak dan bersyukur kalau kita masih bisa napas bareng teman-teman kayak gini."

Eka diam-diam menitikkan air mata. Ia merasa sangat terharu. Selama setahun terakhir, ia berjuang dengan depresi karena tekanan orang tuanya untuk menjadi dokter, padahal jiwanya ada di seni lukis. Di pulau ini, di bawah bintang-bintang ini, ia merasa bebannya terangkat.

"Makasih ya semuanya," ucap Eka dengan suara bergetar. "Gue sayang banget sama kalian."

"Yah, mulai deh sesi melownya," goda Bimo untuk mencairkan suasana. "Udah, jangan ada yang nangis. Mending sekarang kita keluarin persediaan mi instan sama sosis. Gue udah laper banget ini, sumpah!"

Tawa pun kembali pecah. Mereka mulai sibuk menyiapkan makan malam pertama mereka. Menggunakan kompor gas portabel dan beberapa panci, mereka memasak bersama. Ada yang memotong sosis, ada yang merebus air, dan ada yang sekadar jadi "tim hore" seperti Jaka dan Rio yang tugasnya hanya mencicipi bumbu.

Suasana sangat hangat, penuh empati, dan penuh dengan harapan akan hari esok yang lebih seru. Mereka saling menyuapi, saling berbagi cerita masa kecil yang memalukan, dan tertawa sampai perut mereka sakit. Di tengah kesederhanaan itu, mereka merasa menjadi orang paling kaya di dunia.

Tak ada satu pun dari lima belas orang itu yang menyadari bahwa di kegelapan hutan yang hanya berjarak beberapa meter di belakang pondok mereka, ada sepasang mata yang mengawasi gerak-gerik mereka dengan diam. Atau bagaimana suara deburan ombak yang tadinya terdengar menenangkan, perlahan mulai berubah ritmenya, seolah sedang menghitung mundur waktu yang mereka miliki.

Namun bagi Adit dan teman-temannya, ini adalah malam terbaik dalam hidup mereka. Sebuah awal dari liburan panjang yang mereka impikan, tanpa sedikit pun curiga bahwa ini adalah awal dari sebuah perpisahan yang permanen bagi sebagian besar dari mereka.

"Besok kita bangun pagi buat liat matahari terbit, ya?" usul Adit sebelum mereka memutuskan untuk masuk ke pondok masing-masing.

"Setuju! Dan gue bakal siapin kamera gue untuk dapat foto terkeren sepanjang masa!" seru Gilang.

Mereka pun beranjak tidur dengan hati yang ringan, diringi oleh simfoni alam yang jujur dan apa adanya.

•••

Bab 2: Aroma Garam

"Bangun, bangun! Bau duit, eh, bau laut nih!" seru Bram sambil menepuk-nepuk sandaran kursi teman-temannya yang masih terlelap. Suaranya yang berat memecah keheningan kabin yang sejak dua jam lalu hanya diisi oleh suara dengkur halus dan deru mesin.

Lala menggeliat, mengucek matanya yang masih sedikit merah karena kurang tidur. "Bram, berisik banget sih. Gue lagi mimpi makan es krim di pinggir pantai tau," gerutunya, namun bibirnya tak bisa menyembunyikan senyum.

"Nah, makanya bangun! Bentar lagi mimpi lu jadi nyata, cuma bedanya es krimnya ganti jadi es kelapa muda," balas Bram sambil terkekeh.

Bus itu akhirnya melambat dan berhenti di sebuah area terbuka yang beralaskan pasir putih kasar dan pecahan karang. Ini bukan pelabuhan besar dengan kapal feri raksasa dan klakson yang memekakkan telinga. Ini hanyalah sebuah dermaga kayu kecil yang tampak menua dimakan usia, terletak di sebuah desa nelayan yang sangat sepi. Hanya ada beberapa rumah panggung sederhana dengan jaring-jaring ikan yang dijemur di depannya.

"Kita sudah sampai di Dermaga Tanjung Sunyi," ucap Adit sambil berdiri dan merapikan kemeja flanelnya. Ia menatap ke luar jendela dengan tatapan puas. "Dari sini, kita bakal pakai kapal kayu buat sampai ke pulau. Kapalnya sudah standby."

Satu per satu mereka turun dari bus. Dina adalah yang pertama mengeluh saat kakinya yang memakai sandal bermerek mahal itu menyentuh butiran pasir. "Aduh, ini beneran dermaganya? Kok kayak nggak meyakinkan gini sih, Dit? Aman nggak kapalnya?"

Maya yang berdiri di samping Dina hanya tersenyum tipis. "Justru ini yang mahal, Din. Eksklusivitas. Nggak semua orang bisa sampai ke sini. Ini namanya kemewahan dalam kesederhanaan."

Dina merengut, tapi ia tetap melangkah maju. "Iya sih, tapi kalau sendal gue putus karena nyangkut di kayu dermaga, lu harus ganti ya, May."

Mereka tertawa mendengar celotehan Dina. Di sisi lain, Gilang sudah sibuk dengan kameranya. Ia membidik ke arah matahari yang mulai turun, menciptakan pantulan cahaya emas di permukaan laut yang tenang seperti cermin. "Gila, ini pencahayaannya dapet banget. Foto bareng dulu yuk sebelum naik kapal!"

Mereka pun berkumpul di depan dermaga. Lima belas orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Ada Jaka yang selalu paling heboh gayanya, Nadia yang berdiri agak di belakang sambil memegang tas obat-obatannya, Aris yang sibuk melihat jam tangannya untuk menghitung waktu pasang surut, hingga Tora yang masih saja memakai *headphone* meski kabelnya tidak terpasang ke mana pun.

"Satu... dua... tiga... *cheese*!" teriak Gilang.

Setelah sesi foto yang cukup lama karena Dina harus memastikan wajahnya tidak terlihat mengantuk, mereka mulai mengangkut barang ke atas kapal kayu yang sudah menunggu. Kapal itu bernama *Sinar Pagi*, sebuah kapal nelayan yang sudah dimodifikasi dengan kursi-kursi kayu yang lebih nyaman untuk penumpang.

Seorang pria tua dengan kulit yang legam terbakar matahari menyambut mereka. Namanya Pak Bakri. Senyumnya tulus, menunjukkan deretan gigi yang sudah tidak lengkap namun memancarkan keramahan yang dalam. "Selamat datang, anak-anak muda. Barang-barangnya ditaruh di tengah saja ya, biar seimbang," ucapnya dengan logat daerah yang kental namun sangat mudah dimengerti.

"Pak, jauh nggak nyeberangnya?" tanya Santi sambil merangkul lengan Rico. Ia tampak sedikit khawatir melihat ombak yang, meski kecil, tetap saja membuat kapal itu bergoyang.

"Cuma satu jam saja, Neng. Airnya tenang kok sore ini. Tenang saja, kapal ini sudah biasa bawa barang lebih berat dari kalian semua," canda Pak Bakri yang langsung disambut tawa oleh para cowok.

Selama perjalanan di atas kapal, suasana menjadi sangat emosional. Duduk di atas dek terbuka, mereka bisa merasakan angin laut yang menerpa wajah. Bimo, si atlet basket, duduk di pinggir kapal sambil mencelupkan tangannya ke air yang jernih. "Dit, lu beneran nggak salah pilih tempat. Gue ngerasa semua beban latihan dan pertandingan kemarin hilang semua pas kena air ini."

"Gue juga ngerasa gitu, Bim," sahut Rio. "Gue tuh sebenernya lagi banyak pikiran soal orang tua gue yang nuntut gue cepet lulus dan kerja di kantoran. Tapi di sini... gue ngerasa hidup itu luas banget ya. Nggak cuma soal meja kerja dan komputer."

Percakapan mengalir dengan sangat dalam. Di usia 20-an awal, mereka semua memang sedang berada di persimpangan jalan kehidupan. Ada kegelisahan tentang masa depan, ada luka lama yang belum sembuh, dan ada harapan yang terlalu tinggi.

Eka mengeluarkan buku sketsanya lagi. Kali ini ia mencoba menangkap garis cakrawala. "Kalian sadar nggak sih, kita itu sering banget buru-buru. Pengen cepet lulus, pengen cepet sukses. Padahal perjalanan itu sendiri yang bikin kita belajar."

Aris mengangguk setuju. "Betul, Ka. Analoginya kayak kapal ini. Kalau kita pakai *speedboat*, kita mungkin sampai dalam sepuluh menit. Tapi kita nggak bakal bisa denger suara ombak ini, nggak bisa denger cerita Pak Bakri, dan nggak bisa sedalam ini ngobrolnya."

Tiba-tiba, kapal bergoyang sedikit keras karena menghantam riak air. Nadia hampir saja tergelincir jika tidak ditangkap oleh Jaka.

"Eh, hati-hati, Nad. Lu kalau jatuh ke laut, siapa yang bakal ngobatin luka hati gue?" goda Jaka sambil mengedipkan mata.

Nadia hanya mencibir, namun wajahnya sedikit memerah. "Lu tuh ya, Jaka. Dalam kondisi begini masih sempat-sempatnya gombal. Pegangin tas gue aja nih, berat!"

Kehangatan itu terus berlanjut. Mereka saling berbagi bekal makanan ringan yang masih tersisa dari bus. Tidak ada yang sibuk dengan ponsel masing-masing karena memang sinyal sudah lama menghilang sejak mereka masuk ke area hutan jati tadi. Mereka benar-benar terhubung satu sama lain sebagai manusia.

•••

Saat hari semakin sore, di kejauhan mulai tampak siluet sebuah pulau. Pulau itu tidak besar, namun tampak sangat hijau dengan bukit kecil di tengahnya. Pasir putihnya terlihat berkilauan dari kejauhan, kontras dengan warna air laut yang berubah menjadi biru tua di bagian yang dalam.

"Itu dia! Pulau Seribu Hening!" seru Adit sambil menunjuk ke depan.

Semua berdiri, menatap penuh kagum ke arah pulau yang akan menjadi rumah mereka selama seminggu ke depan. Sebuah tempat yang tampak seperti surga kecil yang tersembunyi dari hiruk-pikuk dunia. Di sana, hanya ada beberapa pondok kayu sederhana yang sudah disiapkan oleh kenalan ayah Adit.

Pak Bakri menatap pulau itu dengan pandangan yang sulit diartikan. Ia tersenyum, namun matanya seolah menyimpan ribuan cerita yang tidak ia ungkapkan. "Selamat menikmati ketenangan, Anak-anak. Di pulau itu, waktu seolah berhenti. Gunakan waktu kalian baik-baik."

Mereka tidak menyadari pesan tersirat dari ucapan Pak Bakri. Bagi mereka, "waktu berhenti" hanyalah kiasan untuk istirahat yang maksimal. Mereka tidak tahu bahwa terkadang, ketika waktu berhenti, sesuatu yang lain mulai bergerak.

Kapal perlahan mendekati dermaga kayu di pulau itu. Air di bawah mereka begitu bening sampai-sampai mereka bisa melihat ikan-ikan kecil yang berenang di antara terumbu karang. Tidak ada sampah, tidak ada suara mesin lain. Benar-benar hening, hanya ada suara burung camar dan deburan ombak kecil yang menyentuh pantai.

"Gila... ini sih lebih bagus daripada di foto," bisik Maya penuh kekaguman.

Satu per satu mereka mulai turun ke dermaga pulau. Adit menjadi yang terakhir turun setelah membantu Pak Bakri mengikat tali kapal. Saat kaki Adit menyentuh kayu dermaga pulau itu, ia merasakan sensasi dingin yang aneh, seolah pulau itu menyambutnya dengan napas yang panjang.

"Ayo guys! Kita ke penginapan! Siapa yang terakhir sampai di pondok, dia yang masak makan malam!" teriak Bram sambil berlari membawa tasnya yang besar di atas pasir.

Tawa dan teriakan gembira pun pecah. Mereka berlarian di sepanjang pantai, melupakan segala penat. Hari pertama liburan mereka dimulai dengan sangat sempurna.

---

Langkah kaki mereka di atas dermaga kayu itu menimbulkan bunyi berderit yang berirama, seolah kayu-kayu tua itu sedang bercakap-cakap menyambut tamu baru. Matahari sudah sangat rendah, warnanya kini bukan lagi kuning, melainkan oranye pekat yang nyaris kemerahan, menyepuh permukaan laut menjadi lembaran emas yang berkilau.

"Tunggu dulu, tunggu!" teriak Gilang sambil meletakkan tas kameranya dengan hati-hati di atas pasir yang empuk. "Jangan gerak dulu! Lihat cahaya itu, itu *golden hour" paling mahal yang pernah gue liat seumur hidup!"

Mereka semua berhenti. Bahkan Dina yang tadi sibuk mengeluh soal sandal mahalnya, kini terpaku. Ia melepas sandalnya, membiarkan kaki telanjangnya menyentuh pasir putih yang masih menyimpan sisa hangat matahari. "Oke, kali ini gue akuin, Dit. Lu keren bisa nemuin tempat kayak gini."

Adit tertawa kecil sambil mengusap peluh di dahinya. "Gue bilang juga apa. Ini tempat belum masuk peta wisata utama. Makanya tenang banget."

Mereka mulai berjalan menuju deretan pondok kayu yang terletak sekitar lima puluh meter dari bibir pantai. Ada tiga pondok besar yang terbuat dari kayu jati tua dan bambu petung, dengan atap rumbia yang tebal. Di tengah-tengah pondok itu, terdapat area terbuka dengan bekas api unggun dan kursi-kursi yang terbuat dari batang pohon tumbang.

"Gue sama anak-anak cowok di pondok kanan, cewek-cewek di pondok kiri, nah yang tengah kita buat tempat kumpul dan naruh logistik, gimana?" usul Adit.

"Setuju!" jawab mereka serempak.

Bram dan Bimo mulai menunjukkan kekuatan otot mereka. Mereka mengangkut koper-koper besar milik para gadis tanpa mengeluh sedikit pun. "Ayo, Tuan Putri, silakan masuk ke istana bambunya. Jangan lupa, biaya angkutnya satu senyuman tulus ya," goda Bram kepada Lala yang langsung disambut dengan lemparan bantal kecil oleh gadis itu.

"Bram, lu tuh kalau nggak gombal sehari aja kayaknya sariawan ya," tawa Lala pecah. Suaranya yang melengking ceria seolah mengisi setiap sudut pantai yang sepi itu.

Di dalam pondok, suasananya sangat nyaman. Meski sederhana, kasur-kasur lantai yang disediakan tampak bersih dan wangi daun pandan. Tidak ada AC, hanya jendela besar yang langsung menghadap ke laut, membiarkan angin malam yang mulai sejuk masuk dengan bebas.

Maya memilih tempat tidur paling pojok, dekat jendela. Ia duduk diam di sana, menatap ombak yang perlahan mulai pasang. Nadia menghampirinya, menyodorkan sebotol air mineral.

"Bengong aja, May? Kenapa? Bagus banget ya?" tanya Nadia lembut.

Maya menoleh, tersenyum tulus. "Bagus banget, Nad. Tapi entah kenapa, gue ngerasa tempat ini 'tua' banget. Bukan tua yang rusak ya, tapi kayak dia punya banyak cerita yang dipendam sendiri. Lu ngerasa nggak sih, udaranya beda?"

Nadia menghirup napas dalam-dalam melalui hidungnya. "Bau laut, bau kayu, sama bau tanah basah. Menurut gue sih ini udara paling bersih yang pernah gue hirup sejak lahir di Jakarta yang penuh polusi itu. Udah, jangan terlalu banyak mikir aneh-aneh, kita di sini buat seneng-seneng."

Di luar, suara tawa para cowok semakin kencang. Rupanya Rio dan Jaka sedang berusaha menyalakan lampu petromaks yang digantung di tiang tengah.

"Yo, ini dipompa dulu, bukan langsung diputer!" teriak Jaka gemas.

"Gue tahu! Tapi ini keras banget, kayaknya minyaknya belum naik," balas Rio sambil terus memompa dengan semangat sampai wajahnya merah padam.

Tiba-tiba, *wush!* Lampu itu menyala terang, mengeluarkan cahaya kuning hangat yang seketika menerangi area sekitar.

"Nah! Terang benderang kayak masa depan gue!" seru Rio bangga sambil ber-high-five dengan Jaka.

Santi dan Rici terlihat sedang duduk berduaan di ayunan kayu yang terikat di pohon waru besar. Mereka mengobrol dengan suara rendah, sangat intim. Rico sesekali merapikan jaket Santi agar pacarnya itu tidak kedinginan.

"Makasih ya udah mau ikut ke sini," bisik Rico. "Gue tahu lu sebenernya pengennya ke Bali, belanja-belanja kan."

Santi menyandarkan kepalanya di bahu Rico. "Nggak apa-apa, Ric. Di sini malah lebih enak. Gue bisa bener-bener denger suara lu, bukan denger suara musik jedag-jedug klub malam. Ini jauh lebih romantis."

Malam pun mulai jatuh sepenuhnya. Langit di atas Pulau Seribu Hening benar-benar menunjukkan jati dirinya. Tanpa ada satu pun lampu kota dalam radius puluhan kilometer, bintang-bintang bermunculan dengan sangat rapat, seolah ada seseorang yang menaburkan berlian di atas kain beludru hitam.

"Guys, liat ke atas!" teriak Aris yang sudah berdiri di tengah lapangan pasir dengan teleskop kecil yang ia bawa dari tasnya. "Itu Bima Sakti! Lu bisa liat kabut galaksinya dengan mata telanjang!"

Semua orang keluar dari pondok. Mereka berbaring di atas pasir, membentuk lingkaran besar. Kepala mereka menghadap ke langit, membiarkan tubuh mereka menyatu dengan dinginnya pasir malam.

"Gila... gue baru sadar kalau kita ini kecil banget ya di alam semesta ini," ucap Tora pelan. Ini pertama kalinya Tora melepas *headphone*-nya dan benar-benar mendengarkan kesunyian. "Selama ini gue ngerasa masalah gue di kampus itu yang paling besar sedunia. Tapi liat bintang sebanyak itu... masalah gue berasa kayak debu doang."

"Betul, Tor," sahut Adit yang berbaring di sebelah Bram. "Itulah kenapa gue pengen kita ke sini. Biar kita sadar, hidup itu bukan cuma soal ambisi dan kompetisi. Hidup itu juga soal berhenti sejenak dan bersyukur kalau kita masih bisa napas bareng teman-teman kayak gini."

Eka diam-diam menitikkan air mata. Ia merasa sangat terharu. Selama setahun terakhir, ia berjuang dengan depresi karena tekanan orang tuanya untuk menjadi dokter, padahal jiwanya ada di seni lukis. Di pulau ini, di bawah bintang-bintang ini, ia merasa bebannya terangkat.

"Makasih ya semuanya," ucap Eka dengan suara bergetar. "Gue sayang banget sama kalian."

"Yah, mulai deh sesi melownya," goda Bimo untuk mencairkan suasana. "Udah, jangan ada yang nangis. Mending sekarang kita keluarin persediaan mi instan sama sosis. Gue udah laper banget ini, sumpah!"

Tawa pun kembali pecah. Mereka mulai sibuk menyiapkan makan malam pertama mereka. Menggunakan kompor gas portabel dan beberapa panci, mereka memasak bersama. Ada yang memotong sosis, ada yang merebus air, dan ada yang sekadar jadi "tim hore" seperti Jaka dan Rio yang tugasnya hanya mencicipi bumbu.

Suasana sangat hangat, penuh empati, dan penuh dengan harapan akan hari esok yang lebih seru. Mereka saling menyuapi, saling berbagi cerita masa kecil yang memalukan, dan tertawa sampai perut mereka sakit. Di tengah kesederhanaan itu, mereka merasa menjadi orang paling kaya di dunia.

Tak ada satu pun dari lima belas orang itu yang menyadari bahwa di kegelapan hutan yang hanya berjarak beberapa meter di belakang pondok mereka, ada sepasang mata yang mengawasi gerak-gerik mereka dengan diam. Atau bagaimana suara deburan ombak yang tadinya terdengar menenangkan, perlahan mulai berubah ritmenya, seolah sedang menghitung mundur waktu yang mereka miliki.

Namun bagi Adit dan teman-temannya, ini adalah malam terbaik dalam hidup mereka. Sebuah awal dari liburan panjang yang mereka impikan, tanpa sedikit pun curiga bahwa ini adalah awal dari sebuah perpisahan yang permanen bagi sebagian besar dari mereka.

"Besok kita bangun pagi buat liat matahari terbit, ya?" usul Adit sebelum mereka memutuskan untuk masuk ke pondok masing-masing.

"Setuju! Dan gue bakal siapin kamera gue untuk dapat foto terkeren sepanjang masa!" seru Gilang.

Mereka pun beranjak tidur dengan hati yang ringan, diringi oleh simfoni alam yang jujur dan apa adanya.

•••

Other Stories

Kenangan Indah Bersama

tentang cinta masa smk,di buat dengan harapan tentang kenangan yang tidak bisa di ulang ...

Luka

LUKA Tiga sahabat. Tiga jalan hidup. Tiga luka yang tak kasatmata. Moana, pejuang garis ...

Melepasmu Dalam Senja

Cinta pertama yang melukis warna Namun, mengapa ada warna-warna kelabu yang mengikuti? M ...

Menantimu

Sejak dikhianati Beno, ia memilih jalan kelam menjajakan tubuh demi pelarian. Hingga Raka ...

Kita Pantas Kan?

Bukan soal berapa uangmu atau seberapa cantik dirimu tapi, bagaimana cara dirimu berdiri m ...

Way Back To Love

Karena cinta, kebahagiaan, dan kesedihan datang silih berganti mewarnai langkah hidup ki ...