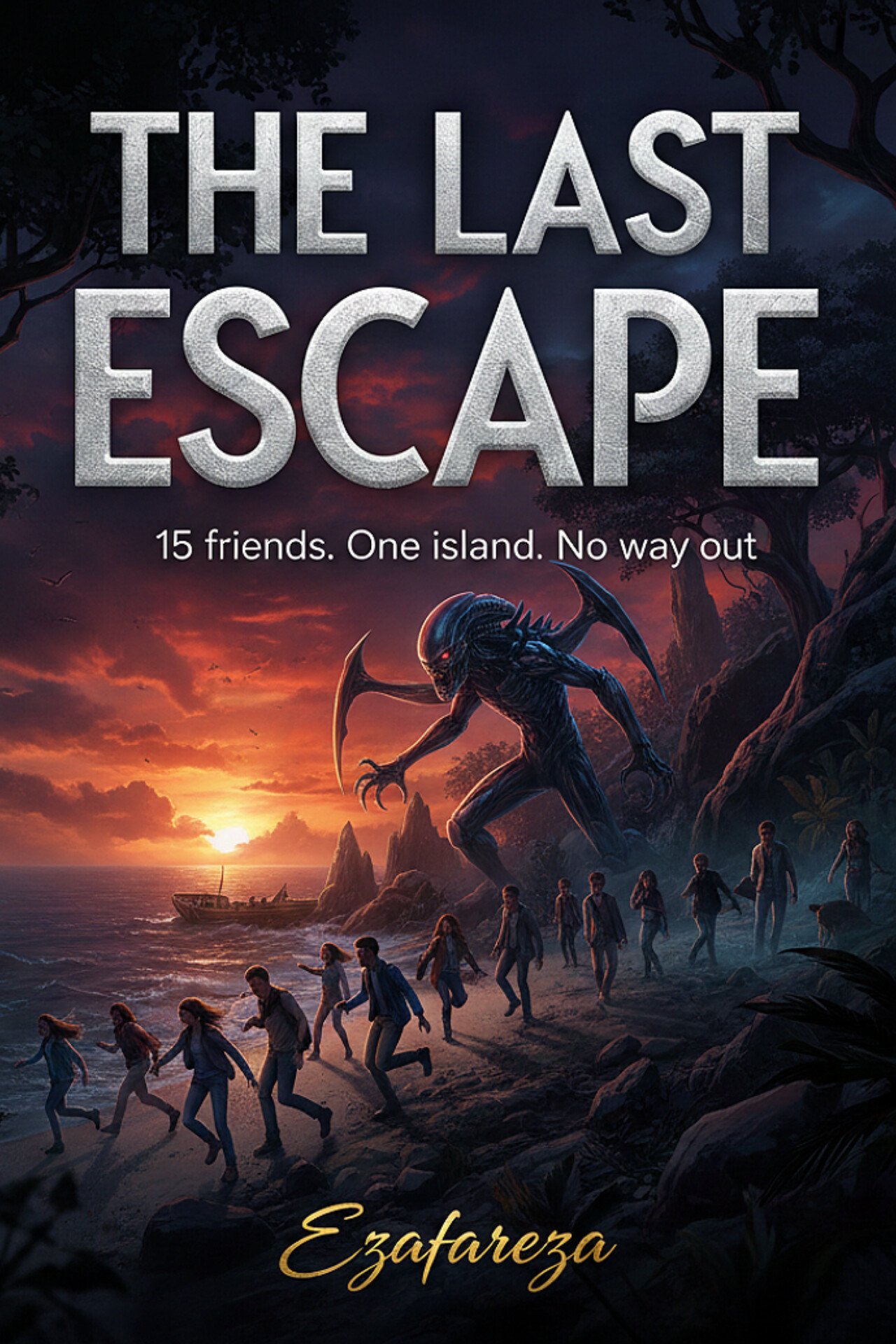

BAB 5 | "Tebing Utara"

Matahari di hari ketiga Pulau Seribu Hening muncul dengan keangkuhan yang menawan. Sinarnya yang menyengat menembus celah-celah dinding bambu pondok, membangunkan mereka dengan janji petualangan yang lebih seru dari hari sebelumnya. Namun, di balik kecerahan itu, udara terasa sedikit lebih berat, seolah oksigen di pulau ini mulai bercampur dengan sesuatu yang tak kasatmata.

Bab 5: Tebing Utara

Bram terbangun dengan rasa haus yang luar biasa. Ia melangkah keluar pondok sambil mengucek matanya, mendapati Adit sudah duduk di teras sambil memandangi peta usang milik Aris.

"Dit, lu nggak tidur apa gimana sih? Tiap gue bangun, lu udah duduk di situ kayak patung Pancoran," gerutu Bram sambil menuangkan air dari galon ke dalam gelas plastik.

Adit menoleh, tersenyum tipis namun matanya terlihat lelah. "Gue cuma lagi mastiin jalur ke Tebing Utara, Bram. Kalau liat dari kontur tanah di peta ini, jalurnya agak muter lewat hutan tengah. Gue nggak mau kita nyasar dan malah kemalaman di jalan."

"Santai kali, Dit. Kita punya Bimo yang badannya kayak benteng, punya Aris yang otaknya kayak GPS, dan punya gue yang... ya, punya gue lah pokonya," Bram tertawa sambil menepuk dadanya sendiri. "Bangunin yang lain gih, gue mau bikin kopi dulu."

Pagi itu, rutinitas dimulai dengan sangat santai. Nadia dan Lala sibuk di dapur darurat, menggoreng sosis dan telur sebagai bekal perjalanan. Wangi mentega yang terbakar menyebar di udara, memicu selera makan siapa pun yang menciumnya.

"Nad, menurut lu si Gilang bakal dapet foto bagus nggak di Tebing Utara?" tanya Lala sambil membolak-balik sosis.

Nadia tersenyum lembut. "Gilang itu kalau udah urusan foto nggak pernah main-main, La. Dia rela nggak makan seharian demi nunggu cahaya yang pas. Tapi gue lebih khawatir sama Dina. Lu tahu sendiri dia paling anti jalan jauh kan."

Benar saja, saat rombongan mulai berkumpul untuk sarapan, Dina muncul dengan muka cemberut. Ia memakai topi lebar dan kacamata hitam yang menutupi separuh wajahnya. "Dit, serius kita harus jalan kaki ke Tebing Utara? Nggak bisa gitu kita sewa kapal Pak Bakri aja buat anter ke arah sana?"

Rio yang sedang memakai sepatu *trekking*-nya langsung menyambar, "Din, kapalnya Pak Bakri itu baru balik besok. Lagian, disitu seninya. Lu mau pamer foto tapi nggak mau keringetan? Curang dong namanya!"

"Berisik lu, Yo! Gue cuma takut kulit gue kebakar matahari!" balas Dina, meski ia tetap menyiapkan tas kecilnya.

Setelah sarapan dan doa bersama yang dipimpin oleh Aris yang selalu menyisipkan doa agar mereka dijauhkan dari marabahaya, lima belas sekawan itu mulai melangkah meninggalkan area pondok. Mereka berjalan beriringan, dipimpin oleh Adit di depan dan Bram yang menjaga barisan paling belakang.

Perjalanan awal terasa sangat menyenangkan. Hutan di Pulau Seribu Hening ternyata tidak seseram yang dibayangkan. Pohon-pohonnya besar dengan akar yang menonjol keluar, namun jarak antar pohon cukup renggang sehingga sinar matahari masih bisa masuk menyinari jalan setapak yang tertutup daun-daun kering.

"Eh, liat tuh! Bunganya bagus banget!" seru Santi sambil menunjuk sekelompok bunga liar berwarna ungu yang tumbuh di batang pohon yang sudah lapuk.

Rico segera mengambil ponselnya, memotret Santi yang berpose di samping bunga itu. "Satu, dua... cantik banget. Bunganya kalah, San."

"Gombal teros!" teriak Jaka dari barisan tengah, memicu tawa riuh dari teman-temannya. Jaka kemudian mulai menyanyi lagu-lagu populer dengan suara yang sengaja dibuat sumbang, diikuti oleh koor tidak beraturan dari yang lain.

Di tengah kegembiraan itu, Maya berjalan dalam diam. Ia memperhatikan detail kecil di sekitarnya. Sejak mereka masuk ke hutan tengah, ia menyadari satu hal: hutan ini terlalu sunyi. Tidak ada suara burung yang biasanya bersahutan di pagi hari. Bahkan suara serangga yang tadi malam terdengar, kini seolah lenyap ditelan bumi.

"Aris," bisik Maya, mendekati si jenius yang sedang sibuk memegang kompas.

"Ya, May?"

"Lu ngerasa nggak sih... hutan ini kayak hutan 'mati'? Gue nggak denger suara hewan sama sekali disini."

Aris berhenti sejenak, melepas kacamatanya dan mengelapnya dengan ujung kaos. Ia mendengarkan dengan seksama. "Mungkin karena sekarang lagi jam-jam panas, May. Hewan-hewan biasanya neduh atau tidur kalau mataharinya terik gini kan. Jangan terlalu dipikirin, fokus aja ke jalan. Ini jalurnya makin nanjak."

Mereka terus berjalan. Percakapan mereka mulai beralih ke masa lalu. Tora bercerita tentang masa kecilnya yang tinggal di desa, tentang bagaimana ia sering memanjat pohon mangga tetangga dan berakhir dikejar anjing. Sementara Eka bercerita tentang mimpinya ingin membuat pameran lukisan tunggal yang terinspirasi dari perjalanan ini.

"Gue bakal namain salah satu lukisan gue 'Persahabatan Lima Belas Sekawan'," ujar Eka dengan mata yang berbinar-binar. "Isinya wajah kalian semua, dengan latar belakang Tebing Utara yang bakal kita datengin ini."

"Jangan lupa buat hidung gue mancungan dikit ya!" timpal Bimo yang membawa tas logistik paling berat namun wajahnya sama sekali tidak terlihat lelah.

Setelah hampir dua jam berjalan, mereka akhirnya sampai di sebuah area terbuka. Di depan mereka, tanah tiba-tiba berakhir dan berubah menjadi tebing curam yang menghadap langsung ke Samudera Hindia. Pemandangannya sungguh luar biasa. Air laut di bawah sana berwarna biru gelap, menghantam dinding batu karang dengan kekuatan yang dahsyat, menciptakan buih putih yang beterbangan tertiup angin.

"Gila... ini sih keren banget!" teriak Gilang langsung berlari ke tepi tebing, memasang tripodnya dengan kecepatan luar biasa.

Semua orang terpaku. Rasa lelah akibat berjalan kaki selama dua jam sirna seketika. Angin laut yang kencang menyapu keringat mereka, memberikan sensasi dingin yang menyegarkan.

"Sini, foto grup dulu!" ajak Adit.

Mereka berjejer di tepi tebing, tertawa, merangkul satu sama lain, dan berpose dengan berbagai gaya. Di belakang mereka, laut luas membentang seolah tanpa batas. Tak ada satu pun dari mereka yang menyadari bahwa di bawah sana, di salah satu celah karang yang tersembunyi dari pandangan mata, ada sesuatu yang sedang mengawasi.

Sesuatu itu tidak memiliki perasaan, tidak memiliki belas kasihan. Ia adalah predator puncak yang telah beradaptasi selama ribuan tahun di pulau ini. Ia tidak berasal dari bintang-bintang di langit, namun ia adalah anomali alam yang tercipta dari evolusi yang salah arah. Makhluk itu memiliki kecerdasan di atas rata-rata hewan, mampu merencanakan, dan yang paling mengerikan... ia sangat sabar.

Dahulu, ratusan tahun lalu, pulau ini adalah tempat persinggahan para pelaut yang tersesat. Predator ini belajar bahwa daging manusia jauh lebih lunak dan bergizi daripada daging lumba-lumba atau penyu. Seiring waktu, ia mulai menganggap manusia yang datang ke pulau ini sebagai "hadiah berkala" dari laut.

Makhluk itu perlahan mulai merayap naik ke atas dinding tebing dengan cakar-cakarnya yang kuat dan tidak menimbulkan suara. Ia mengikuti aroma keringat dan tawa yang dibawa angin. Ia tidak akan menyerang sekarang. Terlalu banyak orang. Ia akan menunggu saat salah satu dari mereka menjauh dari kelompok.

"Eh, gue mau pipis bentar ya," ujar Jaka sambil menunjuk ke arah rimbunnya pohon pakis yang tak jauh dari tempat mereka berkumpul.

"Jangan jauh-jauh, Jak!" teriak Adit.

"Iya, tenang aja! Cuma di balik pohon itu doang!" balas Jaka sambil melambaikan tangan.

Jaka berjalan menjauh dari tawa teman-temannya. Ia masuk ke dalam semak-semak, mencari tempat yang cukup tertutup. Saat ia sedang sibuk dengan urusannya, ia mendengar suara desisan halus di atas kepalanya.

"Rio? Lu ya? Jangan nakutin gue deh," kata Jaka sambil menoleh ke atas.

Tidak ada Rio. Hanya ada dedaunan yang bergoyang pelan. Jaka menghela napas, merasa dirinya terlalu paranoid karena cerita-cerita Aris semalam. Namun, saat ia berbalik untuk kembali ke rombongan, ia melihat sesuatu yang aneh di tanah.

Sebuah sepatu. Sepatu jepit miliknya yang hilang kemarin malam.

Sepatu itu tergeletak dengan rapi di atas sebuah batu besar, seolah-olah sengaja diletakkan di sana agar ia menemukannya. Jaka mengerutkan kening. "Kok bisa ada di sini?"

Ia melangkah mendekat untuk mengambil sepatu itu. Namun, tepat saat tangannya hampir menyentuh benda itu, sebuah bayangan besar jatuh tepat di atasnya. Jaka tidak sempat berteriak. Sebuah kekuatan yang sangat besar menariknya ke dalam kegelapan hutan dengan kecepatan yang tak masuk akal.

Di tepi tebing, teman-temannya masih asyik bercanda.

"Si Jaka lama banget ya? Apa dia sekalian bertapa di sana?" canda Bram.

"Paling dia lagi benerin rambut, kan dia paling ganjen," sahut Rio.

Mereka tertawa, tanpa tahu bahwa jumlah mereka kini bukan lagi lima belas. Dan di dalam hutan yang sunyi, "permainan" sesungguhnya baru saja dimulai. Sang predator telah memilih mangsa pertamanya, dan ia tidak akan berhenti sampai hanya tersisa tulang belulang yang berserakan di bawah sinar bulan.

•••

Bab 5: Tebing Utara

Bram terbangun dengan rasa haus yang luar biasa. Ia melangkah keluar pondok sambil mengucek matanya, mendapati Adit sudah duduk di teras sambil memandangi peta usang milik Aris.

"Dit, lu nggak tidur apa gimana sih? Tiap gue bangun, lu udah duduk di situ kayak patung Pancoran," gerutu Bram sambil menuangkan air dari galon ke dalam gelas plastik.

Adit menoleh, tersenyum tipis namun matanya terlihat lelah. "Gue cuma lagi mastiin jalur ke Tebing Utara, Bram. Kalau liat dari kontur tanah di peta ini, jalurnya agak muter lewat hutan tengah. Gue nggak mau kita nyasar dan malah kemalaman di jalan."

"Santai kali, Dit. Kita punya Bimo yang badannya kayak benteng, punya Aris yang otaknya kayak GPS, dan punya gue yang... ya, punya gue lah pokonya," Bram tertawa sambil menepuk dadanya sendiri. "Bangunin yang lain gih, gue mau bikin kopi dulu."

Pagi itu, rutinitas dimulai dengan sangat santai. Nadia dan Lala sibuk di dapur darurat, menggoreng sosis dan telur sebagai bekal perjalanan. Wangi mentega yang terbakar menyebar di udara, memicu selera makan siapa pun yang menciumnya.

"Nad, menurut lu si Gilang bakal dapet foto bagus nggak di Tebing Utara?" tanya Lala sambil membolak-balik sosis.

Nadia tersenyum lembut. "Gilang itu kalau udah urusan foto nggak pernah main-main, La. Dia rela nggak makan seharian demi nunggu cahaya yang pas. Tapi gue lebih khawatir sama Dina. Lu tahu sendiri dia paling anti jalan jauh kan."

Benar saja, saat rombongan mulai berkumpul untuk sarapan, Dina muncul dengan muka cemberut. Ia memakai topi lebar dan kacamata hitam yang menutupi separuh wajahnya. "Dit, serius kita harus jalan kaki ke Tebing Utara? Nggak bisa gitu kita sewa kapal Pak Bakri aja buat anter ke arah sana?"

Rio yang sedang memakai sepatu *trekking*-nya langsung menyambar, "Din, kapalnya Pak Bakri itu baru balik besok. Lagian, disitu seninya. Lu mau pamer foto tapi nggak mau keringetan? Curang dong namanya!"

"Berisik lu, Yo! Gue cuma takut kulit gue kebakar matahari!" balas Dina, meski ia tetap menyiapkan tas kecilnya.

Setelah sarapan dan doa bersama yang dipimpin oleh Aris yang selalu menyisipkan doa agar mereka dijauhkan dari marabahaya, lima belas sekawan itu mulai melangkah meninggalkan area pondok. Mereka berjalan beriringan, dipimpin oleh Adit di depan dan Bram yang menjaga barisan paling belakang.

Perjalanan awal terasa sangat menyenangkan. Hutan di Pulau Seribu Hening ternyata tidak seseram yang dibayangkan. Pohon-pohonnya besar dengan akar yang menonjol keluar, namun jarak antar pohon cukup renggang sehingga sinar matahari masih bisa masuk menyinari jalan setapak yang tertutup daun-daun kering.

"Eh, liat tuh! Bunganya bagus banget!" seru Santi sambil menunjuk sekelompok bunga liar berwarna ungu yang tumbuh di batang pohon yang sudah lapuk.

Rico segera mengambil ponselnya, memotret Santi yang berpose di samping bunga itu. "Satu, dua... cantik banget. Bunganya kalah, San."

"Gombal teros!" teriak Jaka dari barisan tengah, memicu tawa riuh dari teman-temannya. Jaka kemudian mulai menyanyi lagu-lagu populer dengan suara yang sengaja dibuat sumbang, diikuti oleh koor tidak beraturan dari yang lain.

Di tengah kegembiraan itu, Maya berjalan dalam diam. Ia memperhatikan detail kecil di sekitarnya. Sejak mereka masuk ke hutan tengah, ia menyadari satu hal: hutan ini terlalu sunyi. Tidak ada suara burung yang biasanya bersahutan di pagi hari. Bahkan suara serangga yang tadi malam terdengar, kini seolah lenyap ditelan bumi.

"Aris," bisik Maya, mendekati si jenius yang sedang sibuk memegang kompas.

"Ya, May?"

"Lu ngerasa nggak sih... hutan ini kayak hutan 'mati'? Gue nggak denger suara hewan sama sekali disini."

Aris berhenti sejenak, melepas kacamatanya dan mengelapnya dengan ujung kaos. Ia mendengarkan dengan seksama. "Mungkin karena sekarang lagi jam-jam panas, May. Hewan-hewan biasanya neduh atau tidur kalau mataharinya terik gini kan. Jangan terlalu dipikirin, fokus aja ke jalan. Ini jalurnya makin nanjak."

Mereka terus berjalan. Percakapan mereka mulai beralih ke masa lalu. Tora bercerita tentang masa kecilnya yang tinggal di desa, tentang bagaimana ia sering memanjat pohon mangga tetangga dan berakhir dikejar anjing. Sementara Eka bercerita tentang mimpinya ingin membuat pameran lukisan tunggal yang terinspirasi dari perjalanan ini.

"Gue bakal namain salah satu lukisan gue 'Persahabatan Lima Belas Sekawan'," ujar Eka dengan mata yang berbinar-binar. "Isinya wajah kalian semua, dengan latar belakang Tebing Utara yang bakal kita datengin ini."

"Jangan lupa buat hidung gue mancungan dikit ya!" timpal Bimo yang membawa tas logistik paling berat namun wajahnya sama sekali tidak terlihat lelah.

Setelah hampir dua jam berjalan, mereka akhirnya sampai di sebuah area terbuka. Di depan mereka, tanah tiba-tiba berakhir dan berubah menjadi tebing curam yang menghadap langsung ke Samudera Hindia. Pemandangannya sungguh luar biasa. Air laut di bawah sana berwarna biru gelap, menghantam dinding batu karang dengan kekuatan yang dahsyat, menciptakan buih putih yang beterbangan tertiup angin.

"Gila... ini sih keren banget!" teriak Gilang langsung berlari ke tepi tebing, memasang tripodnya dengan kecepatan luar biasa.

Semua orang terpaku. Rasa lelah akibat berjalan kaki selama dua jam sirna seketika. Angin laut yang kencang menyapu keringat mereka, memberikan sensasi dingin yang menyegarkan.

"Sini, foto grup dulu!" ajak Adit.

Mereka berjejer di tepi tebing, tertawa, merangkul satu sama lain, dan berpose dengan berbagai gaya. Di belakang mereka, laut luas membentang seolah tanpa batas. Tak ada satu pun dari mereka yang menyadari bahwa di bawah sana, di salah satu celah karang yang tersembunyi dari pandangan mata, ada sesuatu yang sedang mengawasi.

Sesuatu itu tidak memiliki perasaan, tidak memiliki belas kasihan. Ia adalah predator puncak yang telah beradaptasi selama ribuan tahun di pulau ini. Ia tidak berasal dari bintang-bintang di langit, namun ia adalah anomali alam yang tercipta dari evolusi yang salah arah. Makhluk itu memiliki kecerdasan di atas rata-rata hewan, mampu merencanakan, dan yang paling mengerikan... ia sangat sabar.

Dahulu, ratusan tahun lalu, pulau ini adalah tempat persinggahan para pelaut yang tersesat. Predator ini belajar bahwa daging manusia jauh lebih lunak dan bergizi daripada daging lumba-lumba atau penyu. Seiring waktu, ia mulai menganggap manusia yang datang ke pulau ini sebagai "hadiah berkala" dari laut.

Makhluk itu perlahan mulai merayap naik ke atas dinding tebing dengan cakar-cakarnya yang kuat dan tidak menimbulkan suara. Ia mengikuti aroma keringat dan tawa yang dibawa angin. Ia tidak akan menyerang sekarang. Terlalu banyak orang. Ia akan menunggu saat salah satu dari mereka menjauh dari kelompok.

"Eh, gue mau pipis bentar ya," ujar Jaka sambil menunjuk ke arah rimbunnya pohon pakis yang tak jauh dari tempat mereka berkumpul.

"Jangan jauh-jauh, Jak!" teriak Adit.

"Iya, tenang aja! Cuma di balik pohon itu doang!" balas Jaka sambil melambaikan tangan.

Jaka berjalan menjauh dari tawa teman-temannya. Ia masuk ke dalam semak-semak, mencari tempat yang cukup tertutup. Saat ia sedang sibuk dengan urusannya, ia mendengar suara desisan halus di atas kepalanya.

"Rio? Lu ya? Jangan nakutin gue deh," kata Jaka sambil menoleh ke atas.

Tidak ada Rio. Hanya ada dedaunan yang bergoyang pelan. Jaka menghela napas, merasa dirinya terlalu paranoid karena cerita-cerita Aris semalam. Namun, saat ia berbalik untuk kembali ke rombongan, ia melihat sesuatu yang aneh di tanah.

Sebuah sepatu. Sepatu jepit miliknya yang hilang kemarin malam.

Sepatu itu tergeletak dengan rapi di atas sebuah batu besar, seolah-olah sengaja diletakkan di sana agar ia menemukannya. Jaka mengerutkan kening. "Kok bisa ada di sini?"

Ia melangkah mendekat untuk mengambil sepatu itu. Namun, tepat saat tangannya hampir menyentuh benda itu, sebuah bayangan besar jatuh tepat di atasnya. Jaka tidak sempat berteriak. Sebuah kekuatan yang sangat besar menariknya ke dalam kegelapan hutan dengan kecepatan yang tak masuk akal.

Di tepi tebing, teman-temannya masih asyik bercanda.

"Si Jaka lama banget ya? Apa dia sekalian bertapa di sana?" canda Bram.

"Paling dia lagi benerin rambut, kan dia paling ganjen," sahut Rio.

Mereka tertawa, tanpa tahu bahwa jumlah mereka kini bukan lagi lima belas. Dan di dalam hutan yang sunyi, "permainan" sesungguhnya baru saja dimulai. Sang predator telah memilih mangsa pertamanya, dan ia tidak akan berhenti sampai hanya tersisa tulang belulang yang berserakan di bawah sinar bulan.

•••

Other Stories

Sebelum Ya

Hidup adalah proses menuju pencapaian, seperti alif menuju ya. Kesalahan wajar terjadi, na ...

Tilawah Hati

Terinspirasi tilawah gurunya, Pak Ridwan, Wina bertekad menjadi guru Agama Islam. Meski be ...

Plan B

Ketika liburan mereka gagal, tiga orang bersahabat mengambil rute lain. Desa pegunungan ya ...

Death Cafe

Sakti tidak dapat menahan diri lagi, ia penasaran dengan death cafe yang selama ini orang- ...

Sayonara ( Halusinada )

Raga berlari di tengah malam, tanpa sekalipun menengok ke belakang. Ia kelalahan hingga te ...

Tea Love

Miranda tak ingin melepas kariernya demi full time mother, meski suaminya meminta begitu. ...