Bagian 1 - Ragu

Siang itu kantin tampak lebih ramai dari biasanya. Barisan kursi hampir penuh, suara percakapan bertumpuk satu sama lain hingga terdengar seperti dengung panjang yang tidak pernah benar-benar berhenti. Dari arah dapur, aroma masakan hangat mengalir bersama uap tipis yang sesekali terlihat saat pintu ayun terbuka. Bunyi sendok beradu dengan piring, gelas yang diletakkan tergesa, serta tawa yang pecah di beberapa sudut ruangan menciptakan suasana akrab. Jenis keramaian yang biasanya menenangkan, tetapi hari itu justru terasa melelahkan bagi Aluna.

Ia duduk sendirian di meja dekat jendela besar, tempat cahaya matahari jatuh miring hingga membentuk garis terang di atas permukaan meja. Di luar, langit tampak cerah tanpa awan, dan pepohonan di halaman bergerak pelan ditiup angin siang. Semuanya terlihat normal, bahkan menyenangkan, namun tubuhnya terasa berat seolah baru saja melewati hari yang terlalu panjang, padahal jam kerja belum benar-benar berakhir.

Di hadapannya, sepiring nasi dan sup masih mengepulkan uap. Ia menyendok perlahan, lebih karena tahu ia harus makan daripada benar-benar lapar. Pikirannya masih tertinggal pada tumpukan pekerjaan, email yang belum terbalas, dan daftar tanggung jawab yang terasa tak pernah habis. Sudah lama ia tidak memberi dirinya waktu untuk berhenti.Benar-benar berhenti, tanpa memikirkan apa pun.

“Lun.”

Suara itu memotong lamunannya begitu saja.

Aluna mendongak dan mendapati Nisa berdiri di samping meja sambil membawa nampan penuh makanan. Wajah sahabatnya itu tampak sedikit berkeringat, mungkin karena antre cukup lama, tetapi matanya berbinar seperti seseorang yang menyimpan kabar baik.

“Kamu dapet jatah libur lebaran gak?” tanyanya tanpa basa-basi.

Pertanyaan itu terdengar ringan, namun cukup membuat Aluna berhenti menggerakkan sendoknya. Ia mengernyit kecil, mencoba mengingat kembali jadwal yang sempat ia lihat sekilas beberapa hari lalu.

“Dapet sih … tapi cuma beberapa hari,” jawabnya. “Kenapa?” lanjutnya.

Nisa langsung menarik kursi dan duduk di depannya, gerakannya cepat hingga hampir membuat air di gelas bergoyang.

“Bagus! Berarti kamu bisa ikut aku.”

Aluna mengangkat alis. “Ikut ke mana?”

Nisa mencondongkan tubuh sedikit, seolah hendak membagikan rahasia.

“Ke Flores.”

Aluna mengerjap.

Flores.

Nama itu menggantung di antara mereka beberapa detik. Aluna pernah melihatnya di majalah perjalanan. Foto bukit berkabut, perairan luas, dan lanskap yang tampak seperti dunia lain. Tempat yang terasa terlalu jauh dari rutinitasnya.

“Kenapa mendadak banget?” tanyanya.

“Gak, kok. Aku emang niat kesana,” jawab Nisa, cepat. “Sepupuku tinggal di desa deket danau yang terkenal itu. Katanya pemandangannya bagus banget, udaranya dingin, terus malamnya sunyi. Dia juga punya penginapan kecil, jadi kita gak perlu repot nyari tempat tinggal.”

Aluna menatap sahabatnya beberapa saat. Antusiasme Nisa hampir terasa menular, tetapi ada bagian kecil dalam dirinya yang ragu—bukan karena tujuannya, melainkan karena ia sudah terlalu lama hidup dalam pola yang sama hingga gagasan pergi jauh terasa asing.

“Aku gak tahu …,” gumamnya. “Biasanya Lebaran aku gak ke mana-mana.”

“Justru itu alasan kamu harus ikut aku kesana,” sela Nisa lembut. “Kapan terakhir kamu bener-bener libur tanpa buka laptop?”

Aluna tidak langsung menjawab. Ia mencoba mengingat, tetapi yang muncul justru potongan-potongan hari yang selalu sibuk.

Nisa tersenyum tipis, seolah sudah tahu jawabannya.

“Bayangin ya …,” lanjutnya. “Pagi berkabut, bukit hijau sejauh mata memandang, dan danau yang warnanya bisa berubah. Gak ada klakson, gak ada notifikasi yang ngedesak kamu balas sesuatu saat itu juga. Cuma ada udara segar dan waktu yang berjalan pelan.”

Deskripsi itu terasa begitu kontras dengan hidup Aluna hingga tanpa sadar ia menarik napas lebih dalam.

“Kedengarannya tenang,” ujar Aluna.

“Bukan cuma tenang. Tempatnya juga masih sepi wisatawan.”

Kalimat itu membuat Aluna menatap keluar jendela sejenak. Ia membayangkan ruang luas tanpa keramaian. Sesuatu yang akhir-akhir ini terasa mewah.

Namun Nisa belum selesai.

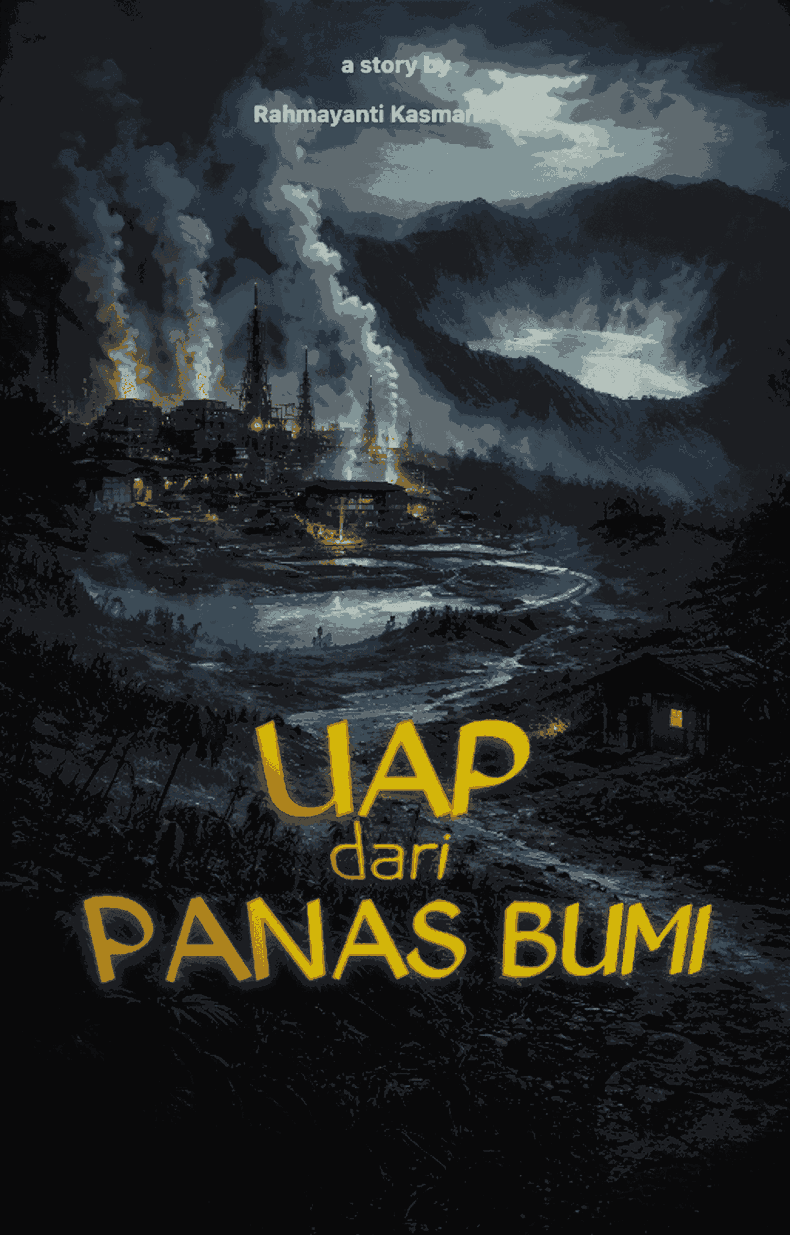

“Di deket desa itu ada pembangkit listrik tenaga panas bumi,” tambahnya. “Sepupuku bilang, kalau pagi atau sore berkabut, menara-menara uapnya kelihatan dramatis banget. Agak nyeremin sih, tapi bagus kok.”

Menyeramkan.

Kata itu tersangkut di benak Aluna lebih lama daripada yang seharusnya.

“Aman, kan?” tanyanya setengah bercanda, mencoba menepis rasa aneh yang tiba-tiba muncul.

“Amanlah,” jawab Nisa ringan. “Orang-orang juga banyak tinggal di sana.”

Aluna mengangguk, meski jauh di dalam hatinya ada sensasi tipis yang sulit dijelaskan—bukan takut, hanya semacam kewaspadaan tanpa alasan.

Mereka kembali makan, percakapan bergeser ke hal-hal lain, tetapi pikiran Aluna sudah tidak sepenuhnya berada di kantin. Tanpa ia sadari, bayangan tentang kabut, danau luas, dan lembah sunyi mulai terbentuk di kepalanya.

Mungkin ia memang butuh pergi.

***

Keputusan itu terjadi lebih cepat dari yang ia duga. Hari kian berlalu, tiket kini telah dipesan, cuti disetujui, dan rencana perjalanan tersusun rapi. Setiap kali memikirkannya, Aluna merasakan campuran antara ringan dan gugup. Perasaan yang biasanya datang sebelum sesuatu yang baru dimulai.

Malam sebelum keberangkatan, koper kecil sudah berdiri di dekat pintu kamar. Ia memeriksa isinya sekali lagi, memastikan tak ada yang tertinggal. Di luar jendela, langit tampak gelap tanpa banyak bintang, sementara angin malam berembus pelan membawa kesejukan.

Aluna akhirnya merebahkan diri di tempat tidur. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tidak harus bangun terburu-buru esok hari.

Namun saat matanya mulai terpejam, ponselnya bergetar pelan di atas meja.

Satu pesan masuk.

Nomornya tidak dikenal.

Dengan rasa penasaran, ia meraihnya dan membuka layar.

Pesan dari nomor tak dikenal.

Tidak ada nama. Tidak ada penjelasan.

Hanya kalimat itu.

Ia membaca ulang beberapa kali, berharap menemukan konteks tersembunyi, tetapi tetap saja terasa ganjil. Jarangnya ia menerima pesan seperti itu membuat bulu kuduknya meremang tipis—lebih karena keanehannya daripada isi pesannya.

Ia mengetik balasan singkat:

Maaf, ini siapa?

Namun jarinya berhenti sebelum menekan kirim. Setelah ragu beberapa detik, ia menghapusnya kembali.

“Mungkin salah kirim,” gumamnya, mencoba terdengar meyakinkan bagi dirinya sendiri.

Ia meletakkan ponsel dan mematikan lampu. Kegelapan langsung memenuhi kamar, menyisakan cahaya redup dari luar jendela.

Tetapi kata kabut terus berputar di pikirannya.

Kabut yang turun pelan.

Kabut yang menelan jarak pandang.

Kabut yang menyembunyikan sesuatu tanpa benar-benar menghilangkannya.

Tanpa sadar, ia membayangkan sebuah lembah jauh di sana. Sunyi, luas, dan tampak tenang di permukaan.

Akhirnya kantuk datang juga, menariknya perlahan ke dalam tidur.

Di tempat yang belum pernah ia lihat, malam mungkin sedang berjalan seperti biasa. Angin menyusuri lereng-lereng bukit, dan tanah menyimpan kehangatan jauh di bawah permukaannya.

Semuanya tampak damai.

Seolah tidak ada apa pun yang sedang menunggu.

Padahal terkadang, tempat yang paling tenang justru menyimpan cerita yang belum siap ditemukan. Menunggu langkah pertama seseorang yang datang dengan niat sederhana: berlibur, beristirahat, dan pulang membawa kenangan.

Aluna belum tahu bahwa perjalanan ini akan memberinya lebih dari sekadar itu.

Ia duduk sendirian di meja dekat jendela besar, tempat cahaya matahari jatuh miring hingga membentuk garis terang di atas permukaan meja. Di luar, langit tampak cerah tanpa awan, dan pepohonan di halaman bergerak pelan ditiup angin siang. Semuanya terlihat normal, bahkan menyenangkan, namun tubuhnya terasa berat seolah baru saja melewati hari yang terlalu panjang, padahal jam kerja belum benar-benar berakhir.

Di hadapannya, sepiring nasi dan sup masih mengepulkan uap. Ia menyendok perlahan, lebih karena tahu ia harus makan daripada benar-benar lapar. Pikirannya masih tertinggal pada tumpukan pekerjaan, email yang belum terbalas, dan daftar tanggung jawab yang terasa tak pernah habis. Sudah lama ia tidak memberi dirinya waktu untuk berhenti.Benar-benar berhenti, tanpa memikirkan apa pun.

“Lun.”

Suara itu memotong lamunannya begitu saja.

Aluna mendongak dan mendapati Nisa berdiri di samping meja sambil membawa nampan penuh makanan. Wajah sahabatnya itu tampak sedikit berkeringat, mungkin karena antre cukup lama, tetapi matanya berbinar seperti seseorang yang menyimpan kabar baik.

“Kamu dapet jatah libur lebaran gak?” tanyanya tanpa basa-basi.

Pertanyaan itu terdengar ringan, namun cukup membuat Aluna berhenti menggerakkan sendoknya. Ia mengernyit kecil, mencoba mengingat kembali jadwal yang sempat ia lihat sekilas beberapa hari lalu.

“Dapet sih … tapi cuma beberapa hari,” jawabnya. “Kenapa?” lanjutnya.

Nisa langsung menarik kursi dan duduk di depannya, gerakannya cepat hingga hampir membuat air di gelas bergoyang.

“Bagus! Berarti kamu bisa ikut aku.”

Aluna mengangkat alis. “Ikut ke mana?”

Nisa mencondongkan tubuh sedikit, seolah hendak membagikan rahasia.

“Ke Flores.”

Aluna mengerjap.

Flores.

Nama itu menggantung di antara mereka beberapa detik. Aluna pernah melihatnya di majalah perjalanan. Foto bukit berkabut, perairan luas, dan lanskap yang tampak seperti dunia lain. Tempat yang terasa terlalu jauh dari rutinitasnya.

“Kenapa mendadak banget?” tanyanya.

“Gak, kok. Aku emang niat kesana,” jawab Nisa, cepat. “Sepupuku tinggal di desa deket danau yang terkenal itu. Katanya pemandangannya bagus banget, udaranya dingin, terus malamnya sunyi. Dia juga punya penginapan kecil, jadi kita gak perlu repot nyari tempat tinggal.”

Aluna menatap sahabatnya beberapa saat. Antusiasme Nisa hampir terasa menular, tetapi ada bagian kecil dalam dirinya yang ragu—bukan karena tujuannya, melainkan karena ia sudah terlalu lama hidup dalam pola yang sama hingga gagasan pergi jauh terasa asing.

“Aku gak tahu …,” gumamnya. “Biasanya Lebaran aku gak ke mana-mana.”

“Justru itu alasan kamu harus ikut aku kesana,” sela Nisa lembut. “Kapan terakhir kamu bener-bener libur tanpa buka laptop?”

Aluna tidak langsung menjawab. Ia mencoba mengingat, tetapi yang muncul justru potongan-potongan hari yang selalu sibuk.

Nisa tersenyum tipis, seolah sudah tahu jawabannya.

“Bayangin ya …,” lanjutnya. “Pagi berkabut, bukit hijau sejauh mata memandang, dan danau yang warnanya bisa berubah. Gak ada klakson, gak ada notifikasi yang ngedesak kamu balas sesuatu saat itu juga. Cuma ada udara segar dan waktu yang berjalan pelan.”

Deskripsi itu terasa begitu kontras dengan hidup Aluna hingga tanpa sadar ia menarik napas lebih dalam.

“Kedengarannya tenang,” ujar Aluna.

“Bukan cuma tenang. Tempatnya juga masih sepi wisatawan.”

Kalimat itu membuat Aluna menatap keluar jendela sejenak. Ia membayangkan ruang luas tanpa keramaian. Sesuatu yang akhir-akhir ini terasa mewah.

Namun Nisa belum selesai.

“Di deket desa itu ada pembangkit listrik tenaga panas bumi,” tambahnya. “Sepupuku bilang, kalau pagi atau sore berkabut, menara-menara uapnya kelihatan dramatis banget. Agak nyeremin sih, tapi bagus kok.”

Menyeramkan.

Kata itu tersangkut di benak Aluna lebih lama daripada yang seharusnya.

“Aman, kan?” tanyanya setengah bercanda, mencoba menepis rasa aneh yang tiba-tiba muncul.

“Amanlah,” jawab Nisa ringan. “Orang-orang juga banyak tinggal di sana.”

Aluna mengangguk, meski jauh di dalam hatinya ada sensasi tipis yang sulit dijelaskan—bukan takut, hanya semacam kewaspadaan tanpa alasan.

Mereka kembali makan, percakapan bergeser ke hal-hal lain, tetapi pikiran Aluna sudah tidak sepenuhnya berada di kantin. Tanpa ia sadari, bayangan tentang kabut, danau luas, dan lembah sunyi mulai terbentuk di kepalanya.

Mungkin ia memang butuh pergi.

***

Keputusan itu terjadi lebih cepat dari yang ia duga. Hari kian berlalu, tiket kini telah dipesan, cuti disetujui, dan rencana perjalanan tersusun rapi. Setiap kali memikirkannya, Aluna merasakan campuran antara ringan dan gugup. Perasaan yang biasanya datang sebelum sesuatu yang baru dimulai.

Malam sebelum keberangkatan, koper kecil sudah berdiri di dekat pintu kamar. Ia memeriksa isinya sekali lagi, memastikan tak ada yang tertinggal. Di luar jendela, langit tampak gelap tanpa banyak bintang, sementara angin malam berembus pelan membawa kesejukan.

Aluna akhirnya merebahkan diri di tempat tidur. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tidak harus bangun terburu-buru esok hari.

Namun saat matanya mulai terpejam, ponselnya bergetar pelan di atas meja.

Satu pesan masuk.

Nomornya tidak dikenal.

Dengan rasa penasaran, ia meraihnya dan membuka layar.

Pesan dari nomor tak dikenal.

Hati-hati jika datang saat kabut mulai sering turun.Aluna mengernyit.

Tidak ada nama. Tidak ada penjelasan.

Hanya kalimat itu.

Ia membaca ulang beberapa kali, berharap menemukan konteks tersembunyi, tetapi tetap saja terasa ganjil. Jarangnya ia menerima pesan seperti itu membuat bulu kuduknya meremang tipis—lebih karena keanehannya daripada isi pesannya.

Ia mengetik balasan singkat:

Maaf, ini siapa?

Namun jarinya berhenti sebelum menekan kirim. Setelah ragu beberapa detik, ia menghapusnya kembali.

“Mungkin salah kirim,” gumamnya, mencoba terdengar meyakinkan bagi dirinya sendiri.

Ia meletakkan ponsel dan mematikan lampu. Kegelapan langsung memenuhi kamar, menyisakan cahaya redup dari luar jendela.

Tetapi kata kabut terus berputar di pikirannya.

Kabut yang turun pelan.

Kabut yang menelan jarak pandang.

Kabut yang menyembunyikan sesuatu tanpa benar-benar menghilangkannya.

Tanpa sadar, ia membayangkan sebuah lembah jauh di sana. Sunyi, luas, dan tampak tenang di permukaan.

Akhirnya kantuk datang juga, menariknya perlahan ke dalam tidur.

Di tempat yang belum pernah ia lihat, malam mungkin sedang berjalan seperti biasa. Angin menyusuri lereng-lereng bukit, dan tanah menyimpan kehangatan jauh di bawah permukaannya.

Semuanya tampak damai.

Seolah tidak ada apa pun yang sedang menunggu.

Padahal terkadang, tempat yang paling tenang justru menyimpan cerita yang belum siap ditemukan. Menunggu langkah pertama seseorang yang datang dengan niat sederhana: berlibur, beristirahat, dan pulang membawa kenangan.

Aluna belum tahu bahwa perjalanan ini akan memberinya lebih dari sekadar itu.

Other Stories

Aroma Kebahagiaan Di Dapur

Hazea menutup pintu rapat-rapat pada cinta setelah dikhianati oleh sahabat dan kekasihnya ...

Terlupakan

Pras, fotografer berbakat namun pemalu, jatuh hati pada Gadis, seorang reporter. Gadis mem ...

Bahagiakan Ibu

Ibu Faiz merasakan ketenteraman dan kebahagiaan mendalam ketika menyaksikan putranya mampu ...

Melepasmu Untuk Sementara

Menetapkan tujuan adalah langkah pertama mencapai kesuksesanmu. Seperti halnya aku, tahu ...

Cicak Di Dinding ( Halusinada )

Sang Ayah mencium kening putri semata wayangnya seraya mengusap rambut dan berlinang air m ...

Warung Kopi Reformasi

Di sebuah warung kopi sederhana di pinggir alun-alun Garut tahun 1998, hidup berjalan deng ...